203LAP2017.9.13

1500馬力のモンスターが、まるで死神のように手招きをしていた

時には1500馬力を発揮し、最高速度は400km/hに迫るグループCカーは、その性能がモンスターであるがゆえにドライバーの命を捧げる覚悟が必要だった。木下隆之がコクピットで見た化け物は…。

「鈴鹿1000kmの主役はグループCカーだった」

「死ななくて良かったね」

涙に包まれた星野一義さんの引退式で、長谷見昌弘さんはそう贈る言葉を口にした。

ともに日産のエースとして時代を支え、時にはライバルとして競い合ってきた二人が、引退のその時小さく語り合った。感動的なそのシーンを、僕はいつまでも忘れることはないだろう。

言葉の意味はおそらく、日産のエースとしてグループCカーを走らせてきた二人だけに伝わるメッセージなのだろう。超音速の、その世界を生き抜いてきた男同士だからわかる言葉なのだ。

夕闇迫るニスモフェスティバルのフィナーレで、星野一義さんの引退セレモニーが行われた。マイクを握ったのはもちろん、僚友・長谷見昌弘さんだった。

鈴鹿1000kmが今年を最後にその長い歴史に終止符を打つ。8月26日、それを惜しむように、鈴鹿1000kmの一つの時代を主役として彩ったグループCカーがパレードランを行なった。

サーキットを疾走したのは3台。トリコロールカラーに塗られた日産R92CPと日の丸カラーのトヨタTS010、そして伝統のアドバンカラーが鮮やかなポルシェ962Cである。

グランドスタンドで観ていて僕は、どこか感傷的な思いに陥った。というのも、僕がドライバーとして活動し始めた頃、世界を制していたのがポルシェであり、その世界で戦える国産マシンの筆頭が和製グループCカーだったからだ。鈴鹿1000kmへの憧れも強かった。

鈴鹿1000kmで3台のグループCカーによるパレードランが行われた。

世代を超えて、各メーカーが心血を注いで育てたマシンが咆哮を響かせた。

夕暮れの鈴鹿サーキットが歴史の終焉を惜しむようだった。

トヨタTS010も、その姿を披露した。リアタイヤをすっぽりと覆うフェンダーは最高速度狙いのマシンだったことを物語る。

「足枷を外されたマシンは、檻を蹴破った猛獣のごとく暴れまわった」

グループCカーは、FIAが1981年に提唱し、1982年からサーキットに姿を現した。レギュレーションを簡単にいうならば「燃料規制以外ほとんど自由」なのであり、耐久レースの形態をとった。レースがスタートしてからチェッカーフラッグを受けるまで、レース距離に応じて燃料の総量が規定されているだけで、あとはどんな形式のエンジンを積もうが何馬力出そうがメーカーが自由に決めることができた。過給機の有無も問わなかった。

ある意味で自由なレギュレーションは自動車メーカーにとっては魅力的だった。走る実践室として活用できるばかりか、世界が注目するこの世界での勝利は強烈な宣伝効果があったからだ。したがってほとんどのメーカーがこの世界に参入していくことになる。頂点はル・マン24時間であり、モータースポーツ界は華やかなグループCカー時代を過ごしたのである。

ル・マン24時間を戦うトヨタ85C。

84年。トミカスカイラインCカー。この頃はまだ、市販車の名をレーシングカーにイメージしていた。販売戦略である。

85年鈴鹿1000lmを戦うニチラ・シルビア

日産が86年のル・マン24時間をターゲットに開発した。

もっとも長く活躍し、グループCカーの象徴とも言えるのは、1985年にポルシェが開発した「ポルシェ956」あるいはそこから派生した「ポルシェ962C」だろう。3リッター水平対向6気筒ツインターボを搭載し、速さが秀でているばかりか、信頼性が高かった。ワークスだけでなく、プライベーターに譲り渡った先でも勝利を手にすることができた。多くのプライペーターがこぞってポルシェ962Cを購入したこともあって、一世を風靡したのである。

アドバンカラーのポルシェ962Cは何度もチャンピオンに輝いた。

あるいは、「マツダ787B」も歴史に名を刻んだマシンと言える。伝統のル・マン24時間で初めて勝利した日本車がこれだ。というか、未だに日本車の勝利はないのである。

787Bに搭載された4ロータリーエンジンは高回転域で高周波音を響かせる。サラブレッドがいななくようなサウンドも唯一無二の存在である。

「チャージマツダ787B」は、日本車で唯一無二、ル・マン24時間を制したマシンである。

4ローターの特異なユニットが武器だった。

グループCカーは、僕がこれまで見た中で最も速いレーシングカーたった。おそらく人間が操れるレーシングカーの限界だったと思う。

瞬間最高出力は1500馬力に達したと噂されており、最高速度は400km/hに迫った。命のありかを祝福する引退会見での言葉は400km/hの世界を覗いてきた男の呟きだ。

僕は若い頃、グループCカードライバーを夢見ながら、様々なマシンが混走する鈴鹿1000kmにジュニアフォーミュラーでエントリーしていた。グループCマシンの脅威を、肌で感じていた。

抜かれざまに風圧で飛ばされそうになった。

アドバンポルシェ962Cに乗る高橋健二さんがスタート前の僕にこうアドバイスしてくれた。

「キノシタくん、僕らは接触しても気がつかないから、注意したほうがいいよ」

幅が驚くほど広く、圧倒的な速度差があった。グループCカーにとって僕ら小さなレーシングカーは、木の葉のような存在だったようなのだ。実際に多くの軽量マシンが、グループカーが走り去った後にもんどり打ってコースアウトしていった光景が思い出される。

「直線なのに、僕の右足は恐怖に怯えた」

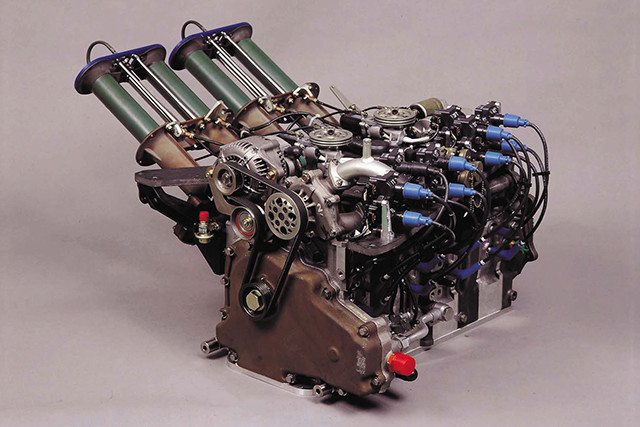

V型8気筒3.5リッターツインターボは、遠慮なくフルブーストかけると1200馬力とも1500馬力を炸裂させるとも言われていた。数値が曖昧なのは、冬か夏かといった環境的影響や計測装置の誤差範囲だからだ。

「1500馬力も測れるベンチをよく持っていたねぇ」

「計測装置の限界ですよ」

エンジン屋がそう語り合っていた。

とにかく、排気量は自由であり、ブースト圧を高めてパワーを出すのが主流だったから、人間の限界を超えてパワーが炸裂した。

富士のストレートを立ち上がって4速か5速でアクセルペダルを床まで踏むと、さらに1速ギアで全開にしたような加速をしたのだ。

僕もグループCのドライブ経験がある。あまりの加速にビビって、ストレートで右足が緩んだことを、いま正直に報告しよう。

ドライブ前に、こんなレクシャーを受けていた。

「横転したら、とにかくガラスを叩き割って這い出せ、さもなければ焼け死ぬぞ」

ガルウイング形状のドアは、逆さまになると開けることができないのだ。

何かあったら死ぬな。きがつくとそこに、死というものがぬくっと仁王立ちしていたのである。

88年JSPC全日本500km。この頃は華やかなキャビンカラーがサーキットを彩った。

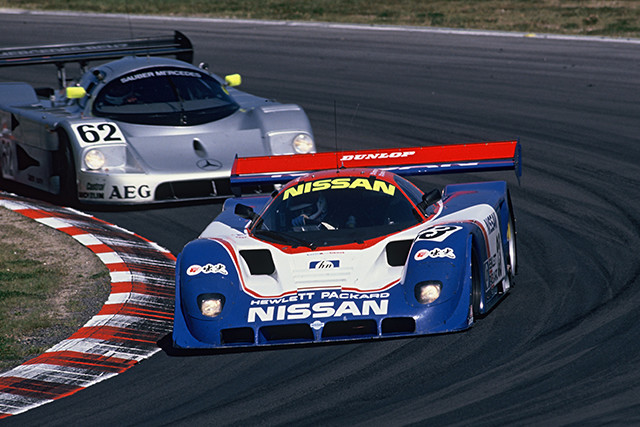

89年ニュルブルクリンク。皇帝メルセデスと互角に戦っていた。

89年WSPCディジョンの雄姿。WSPC、つまり世界選手権である。

90年富士500km。時代を追うごとに、フォルムが洗練されていく。

富士スピードウエイでのあるレースで、僕はセーフティカードライバーを仰せつかっていた。当時はグループCカーレースの先導車を、現役のレーシングドライバーに託していたのである。

その日は豪雨だったから、クラッシュが多発した。

コース上が荒れると、すぐにセーフティカーが介入した。

「すぐにコースインして先頭車両を抑えろ」

ピットエンドで待機している僕に、無線が飛び込んでくる。

慌ててコースイン。背後にグループCカーを従えて走行する。

ほどなくしてコース清掃が完了するとレース再開となる。コースクリアの合図とともに僕はルーフライトを消灯しピットイン。そしてまたバトル再開だ。「コースクリア。先導車両はピットインですよ」

「了解です。ピットロードに走りました」

だが、ピットロードに飛び込んできたばかりの僕にすぐさま無線で指示が飛び込んでくる。

「ストレートでクラッシュ発生、そのままピットロードを通過してコースインだ」

そう、僕がピットインした瞬間がレース再開の合図だから、全車がスロットルペダルを踏み込む。その瞬間にリアタイヤが空転し、ストレート上でクラッシュ。右側のサインガードや左側のグランドスタンドのフェンスに、コントロールを失ったマシンが次々に突き刺さるのである。

そしてまたセーフティカーラン、レース再開。そのたびにクラッシュ。またセーフティカーが隊列を整える。この繰り返しなのだ。

富士のピットロードはストレートの中間にある。僕がピットロードに逃げる、その瞬間にマシンが咆哮を高鳴らせて、そのうちの何台が、僕の前だったり背後だったりでクラッシュするのである。セーフティカーの中にある僕ですら、恐怖を感じた。

「そのうち、僕も巻き込まれそうですね」

「ああ、だから素早くピットロードに逃げてくれ」

マーシャルがそう言う。

「避ける方法はありませんよね」

「首をすくめるだけだ」

「セーフティカードライバーも命がけですね」

「だから現役プロドライバーを起用しているんだよ」

グループCカーのフルパワーは、タイヤの性能を超越していたのである。

雨ではパワーが過剰すぎた。ドライバーのテクニックとハートが試された時代だ。

90年の鈴鹿を戦う。

JSPC富士1000km。世界の扉を開き始めていた。

92年のデイトナ24時間で総合優勝に輝いた。

92年鈴鹿500km。

「たった1周だけの命懸け」

予選アタックもが圧巻だった。

排気量も自由であり、ブースト圧も自由だった。だから、少なくとも燃料総量規制のおよばぬ予選だけは、パワーの上限がない。1500馬力もあれば、空が飛べる。実際に最高速領域で宙を舞うマシンも少なくなかった。

しかも1周だけ狂ったようなグリップを発揮する予選専用Qタイヤが存在していた。フルブーストとQタイヤ、その組み合わせがレース本番とはまた趣が違ったショーになっていた。

ある日の富士スピードウェイでのこと。日産が終日コースを占有し、極秘の開発テストが行われていた。僕はグループAのテスト担当であり、時間を区切って長谷見昌弘さんと星野一義さんのグループCのテストも予定されていた。

昼休みにドライバーズサロンで食事をしていると、長谷見さんが僕にこう言った。

「キノシタ君、午後1時から予選テストをするからね。1コーナーで観たら面白いと思うよ」

僕はその誘いに従って、午後1時に1コーナー外側のスタンドで待った。すでに多くの日産関係者がその場にいた。

長谷見さんが操るマシンがピットを離れ、だった1周だけのアタックに向かった。僕は立ち上がって、最終コーナー側に目を向けた。

トリコロールカラーに塗られたマシンが、遠く彼方の最終コーナーを立ち上がってきたのが見えた。それはみるみると速度を上げ迫ってきた。エンジンサウンドは届かない。音速を超えて、加速していたのだ。

1コーナー目前に突き進んできた。おそらく400km/hに迫る速度に達していたはずだ。だが、ブレーキングの様子がない。

「もうブレーキングしなければ危ない!」

それでも長谷見さんは減速しようとしない。

「危ない!」

僕はその直後のクラッシュを予測して目を伏せようとした。マシンは1コーナーまで100mの看板に迫ろうとしていた。その瞬間にR92CPは鋭く減速を開始した。

「バババババン……」

何速ギアに入っているのかもわからないリズムとテンポでヒール&トゥのサウンドを響かせながら、無事に1コーナーに消えていった。R92CPは、1500馬力ブルブーストとQタイヤに加え、カーボンブレーキを装備していた。

僕は放心状態になって、その場に立ち尽くした。もはや物理の限界を変えた走りだったのである。絶対に止まりきれないと確信したにもかかわらず、そのR92CPは完璧な1周アタックをやり遂げたのだ。

予選テスト後にピットに戻り、長谷見さんに歩み寄った。するとヘルメットを脱ぎ、右手の親指と人差し指を小さく丸めながら、僕に一言だけこう言った。

「あれをやれると億になるんだよ」

確かにそれは、誰もができる芸当ではないと思った。軽々と億を超える契約金は、命を捧げる対価なのである。

92年ロード・アメリカを戦った。日欧米で活躍したのだ。

セミワークスの形態でプライベーターにもマシンがデリバリーされた。

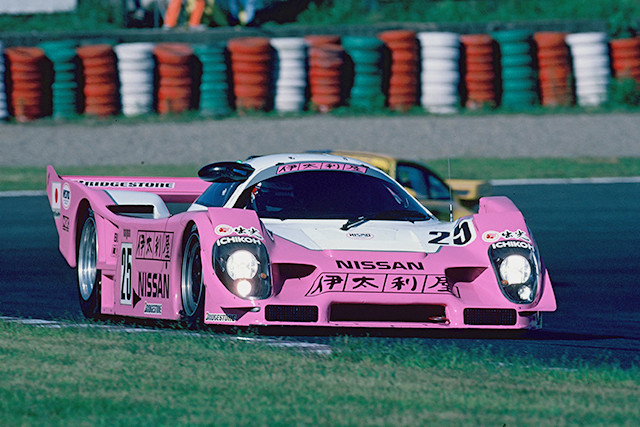

印象的なカラーリングの伊太利屋。93年の鈴鹿1000kmで。

93年には、日産の次世代のグループCカーとして「NP35」が発表された。

鈴鹿1000kmに参戦していた頃の僕は、ジュニアフォーミュラとも呼べるRJだったり、SJだったりした。背後から迫るグループCカーから逃げながらのレースだった。あの速度で当てられたらこっちもタダですまないな、そう思っていた。あの頃は僕も命がけだった。

モータースポーツが命懸けであっていいのか否かには別の議論が必要だろう。多くの有能な才能が空に散っていくのは寂しいし、絶対に起こらないでほしい。だが、グループCカーのように、あきらかに死を覚悟せざるを得ないレースが、多くの観客を魅了し、スーパースターを生むことになったことも事実なのだ。

数々の伝説を残した鈴鹿1000kmを観ながら、モータースポーツの永遠の課題に思いをはせた。

キノシタの近況

マツダロードスターで競い合う「メディア対抗ロードスター4時間耐久レース」は今年で28回目を迎えるという。基本的には編集者の楽しみなのだが、ハンディキャップ覚悟なら助っ人を起用することも可能、ってことで今年はホリデーオートチームにお誘いいただきました。筑波サーキットを、たった60リッターの燃料で4時間走りきるとなると、どこかでエコラン的な走行をせざるを得ない。速さと燃費のバランスが問われるのである。まさにグループCカーみたい(笑)。僕が担当した予選は、条件を考えればまずまずの3位。で決勝は6位でした。