315LAP2022.5.11

既存の慣習に囚われない

それぞれのマシンが、個性豊かなカラーを纏って姿を現す。シーズン開幕ならではの、心躍る瞬間である。伝統あるチームはどんな装いで姿を現すのか。新規チームの色合いは?スポンサーカラーをどうアレンジするのか?楽しみは尽きない。

かつてチームオーナー兼ドライバーとして全日本GT選手権(現・スーパーGT)に参戦した木下隆之が、スポンサーロゴの露出を考察する。

開幕戦のワクワクです

ガラリと色味を変え、ボディサイドには見慣れないロゴ。

「おお、いいスポンサーと出会えたねぇ」

「理解あるスポンサーに恵まれました」

シーズン開幕戦、パドックで交わされる会話である。

チームオーナーの経験からすると、このスポンサーロゴをあしらったカラーリングを決定するのにも苦労があり、そして喜びがある。僕らはマシンのカラーリングに力を注いだ。それが、まず最初にしなければならないスポンサーへの恩返しだと考えたからだ。シーズンが進むにつれてスポンサー効果が最大値になるための施策は準備していた。イベントなりCMなどの広告なり、すべてはこのマシンが中心となる。主役の衣装を妥協するわけにはいかないのである。

たかがカラーリングである。されどカラーリングである。基本的にはスポンサーからの熱い支援によって戦うことが許されるモータースポーツは、ある意味で商業的な広告塔といった性格がある。情熱や希望だけではプロスポーツは成立しない。スポンサー企業の予算はほとんどの場合、宣伝費から捻出される。だから、それに応えるのがチームの義務でもある。そのもっとも分かりやすい形が、マシンのカラーリングであろう。

スポンサー表記にも慎重です

カラーリングの基本はまず、メインスポンサーのロゴの露出にある。企業名、ブランド名、タグライン等、スポンサー企業が求めるロゴをボディに描くのが一般的だ。であるからして、ほとんどのマシンのボディサイド、あるいはフォーミュラであればサイドポンツーン、つまりは、写真や映像に載った時に、もっとも目立つ場所が一等地なのだ。

日本の国土で言うならば、銀座5丁目の「鳩居堂前」にあたる。1㎡あたり約5000万円だという。畳一枚にも満たないスペースが約5000万円である。途方もない金額である。

だが、驚いてはいられない。SUPER GTだって、スーパーフォーミュラだって、そのくらいの金額はする。F1ともなれば二桁上がる。メインスポンサーが仮に1億円を出資して一等地のボディサイドを買っていると思えば、銀座の一等地よりも高価かもしれないのだ。銀座5丁目には横になって寝ることができるけれど、ボディサイドは眺めるだけである。腰を抜かすほど高価なのだ。

しかも、である。出走前はピカピカに磨かれていたボディも、過激なバトルを繰り広げているうちに汚れてくる。場合によってはバトル中のクラッシュによってボディが損傷、スポンサーのロゴが粉々に砕け散ってしまうことだってないとは言えないのだ。それを覚悟で協賛してくれるお気持ちに感謝したい。そして、その価値がモータースポーツにはあるのだ。

ボディサイドの一等地はカラーリングとセットで販売される。マシンに名を記すことができるのもメインスポンサーの権利である。例えば「ZENT CERUMO GR Supra」はZENTがメインスポンサーである。セルモはチーム名。以下は車種名だ。2022年にスタディが走らせるマシンは「Studie BMW M4」である。つまり、スタディがメインスポンサーであり、自らのマシンを走らせていることになる。まったく凄いことであろう。

ちなみに鈴木亜久里監督が走らせている「ARTA NSX-GT」を報道機関で口にする際、けして「アルタ」とか、「オートバックス」と言ってはならない。正式には「エー・アール・ティ・エイ」である。ARTAは、オートバックス・レーシング・チーム・ウィズ・アグリ」であるけれど、「アルタ」でも「オートバックス」でもない。

テレビ解説の経験が長いが、マイクに向かう前に確認されることもある。絶対にここは間違えないでくださいね、である。口が滑りやすい僕に念を押すわけだ。

一等地がボディサイドであることに異論はないだろうが、二等地はどこかとなるとそれぞれの考え方による。ツーリングカーならば、露出スペースに余裕があるボンネットだろう。フェンダーあたりも目立ち度は高い。サイドミラーなどは意外な穴場だ。スペース的には小さいが、カメラマンがサイドからドライバーの表情を捉えようとすると、ちゃっかり写りやすいのである。

リアウイングも、スポンサー的には収まりがいい場所だ。スポンサーロゴは横長の長方形が多いからだ。

ただし、「今回は高速サーキットだからウイングを寝かしてしまおう」なんてことになると、正面からのカメラに映りづらい。最近のF1では、レース中にリアウイングの角度の調整が可能である。先行車の1秒以内に入れば、ウイングを寝かせてドラッグを減らすことが許されているのだ。これもスポンサーにとってはガッカリな施策に違いない。せっかくオイシイ場所なのに、カメラがアップで捉えようとした瞬間に、パタリと寝てしまうのである。宣伝部長の歯軋りが聞こえてきそうである(笑)。

僕がトライした手法

以上がスポンサー露出の典型的なパターンなのだが、僕がオーナーだったチームでは、ちょっと異色のスタイルを展開した。スポンサーロゴをボディサイドに表示しなかったのだ。

「?」

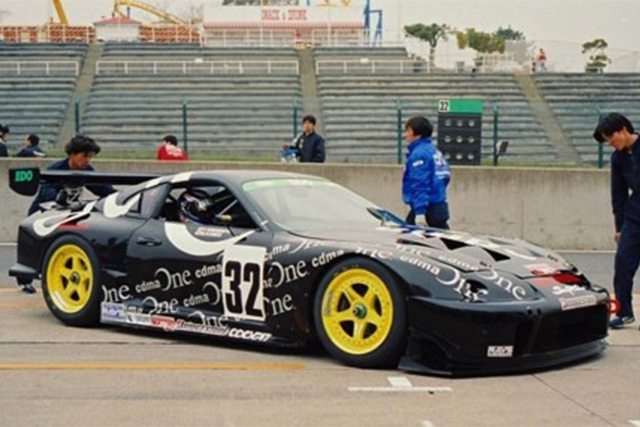

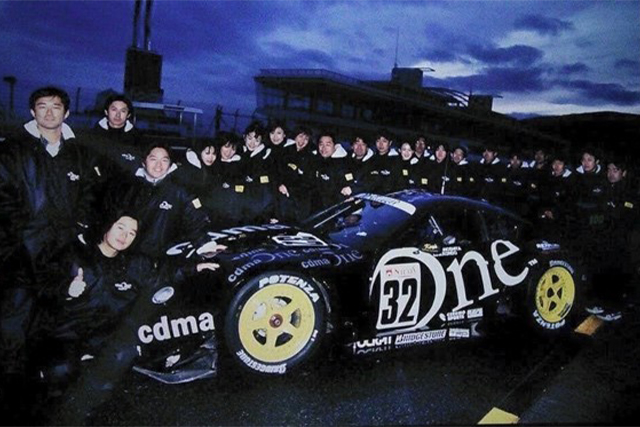

ボディを真上から見て、ボンネットの左先からテールの右後ろにかけて斜めにロゴを描いた。横から見てもロゴがわからない。ボディに何やらラインが描かれているとしか判断できないのだ。しかも、左右でデザインが異なる。そもそも観客は2次元にいるから、上からの絵は想像しにくい。スポンサーロゴは目立つようにはっきりと…と言った慣例をまったく無視したのである。

ドローンからの撮影用だって?当時まだドローン撮影はポピュラーではなく、上からの撮影は滅多になかった。仮にそうだとしても、ロゴはフロントガラスやサイドガラス、あるいはウイングやその他の空力付加物によって分断されている。つまり、暴挙である。

そうした理由は、僕に言わせれば理にかなっている。そのスポンサーは日本移動通信(現・KDDI)であり、訴求したいロゴは「cdmaOne」。新世代の通信システムだったのだ。チーム発足の段階ではまだCMも広告も展開していないから、なんだそれ?なんて読むの?である。

とはいうものの、ロゴを分断するなど、せっかくのミリオンスポンサーも投資の意味が薄いと怒られそうなものだが、斬新なアイデアに賛同してくれた。そもそも無名ブランドを告知しようというわけである。ありきたりのデザインでは見向きもされない。だからまず、「あの斬新なカラーリングのマシンは何?」から始めたのである。興味を持ってもらうこと、それが広告の第一歩。それを実践したに過ぎないのだ。

ただ、担当者は理解者であったものの、ロゴには厳格なレギュレーションがある。サイズも色も厳しく決められたシートがあり、それを破ることはできない。まして、ロゴを分断してしまうなんて、許されるものではない。

それには侃々諤々、議論しあい、版権を所有しているアメリカとコンタクトを取り説得。特別に許可を得たのである。

そもそもこのデザインを手掛けたデザイナーは、レース界の人間ではない。新進気鋭の加瀬倫有氏である。僕は突き抜けたセンスを期待した。常識に縛られたデザインほど凡庸なものはないからである。

「事情は無視して自由に遊んでください」

そう告げただけである。

結果しとして、最高のデザインが完成した。ロゴは分断されているし、そもそも右サイドにはロゴすら記されていない。メインスポンサーのロゴを記さないレーシングチームがかつてあっただろうか。

その代わりに、右側には「剣」をイメージした文様となった。戦うマシン、戦いに挑むチームの気持ちが表現されることになったのだ。

意味のない凡庸な色合いや、冒険のないロゴデザインが氾濫するなかに一石を投じることになった。

スポンサーロゴが目立たない問題

ところで、2020年に遠征したプランパンGTアジアのBMW・M4GT4のデザインは、僕が懇意にしている相澤陽介氏の作品である。パリコレにも出展する売れっ子デザイナーであり、自ら「White Mountaineering」というアパレルブランドを展開している。

ここでも同様に、自由に筆を揮ってもらった。チームオーナーであるBob鈴木氏も柔軟な発想の持ち主であり、凡庸なセンスを嫌う。気持ちが一つになったのである。

相澤陽介氏によると、オーストラリアの先住民であるアボリジニにインスピレーションを受けたという。そして、ニュージーランドのハカからも魂を吸収したという。

あまりに幾何学的でカラフルなので、スポンサー名がまったく目立たないのだ。目がチカチカする。だがそれこそが狙いなのだ。当時BMW・M4GT4は世界で100台程が走っていた。世界各地で選手権が行われていたからだ。そこで思いついたのがこの妙案である。アジアだけを転戦している我々が、世界にどう存在を認知させるか。それがこのデザインなのである。現代のSNS社会、世界の誰かの目に止まるはずだ。日本に個性的なM4が走っているよ、それが狙いだったのである。

というように、カラーリングやスポンサーロゴの扱いにも個性が宿る。開幕戦の楽しみはまずそこなのである。

キノシタの近況

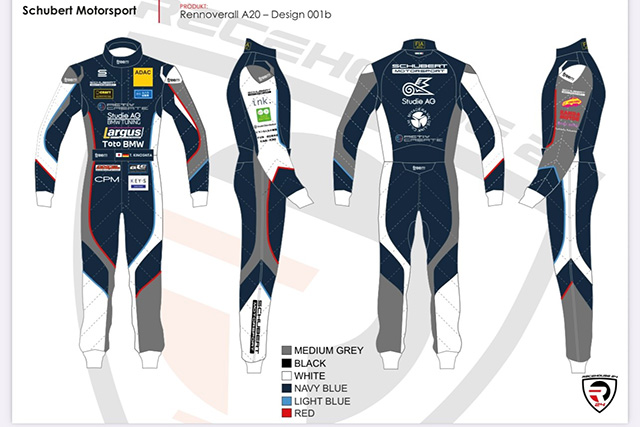

ニュルブルクリンク24時間耐久レース用のスーツ画が上がってまいりました。いかがでしょう? ここ数年、チームスタディデザインの“還暦スーツ”で戦ってきましたが、久しぶりのニューデザインです。ドイツの名門「シューベルトモータースポーツ」のワークスデザインですよ。