316LAP2022.5.25

再びのニュルブルクリンク詣

この号がアップされる今日は、僕はニュルブルクリンクにいるはずである。豊田章男社長とともにGAZOO Racingを立ち上げた故・成瀬弘さんが眠る「桜の木公園」で手を合わせているかもしれない。ずっとずっと面影を変えぬまま伝統を守り続けているニュルブルクリンクの威光に、呆然と立ち尽くしているのであろうか。あるいは、レース参戦を前に、慌ただしくしているかもしれない。なんといっても今年のニュルブルクリンク24時間レース参戦は、僕にとって2017年以来、5年ぶりの挑戦なのである。心躍り、感情が沸騰し、興奮にやられているはずなのである。

世界への挑戦

僕がニュルブルクリンク24時間レースに初参戦したのは、確か1990年だった。当時日産の契約ドライバーだった僕は、日産の開発陣が組織したチームでニュルブルクリンクを訪れた。レース活動を専門とするニスモではなく、マシン開発を担当する日産スポーツ車両開発部のプロジェクトだった。社内の呼称で「KPI」と呼ぶその組織は、レースに参戦するのではなく、レースに勝てるマシンを開発するチームである。つまりは日産ワークスなのだが、その意味合いはニスモやインパルといったレーシングチームとは異なる。いわば裏方とも言えるのだ。

だから、勝敗が重要なのではなく、開発のための参戦だった。マシンはスカイラインGT-Rである。第二世代と言われるR32型GT-R。ツーリングマシン後進国であった日本が初めて挑んだ世界制覇。のちに世界を制することになる伝説のマシンだ。その開発のための参戦が主たる目的だったのである。

という理由だから、当時の写真やポスターや、あるいは帰国後のイベントや報告会などは一切なかった。宣伝が目的ではなく、あくまで控えめな開発である。腕試しというのが正解かもしれない。世界の壁の厚さを知ることでもあり、自らの性能を確認する意味もあり、それでいてあわよくば勝利してやろうと虎視淡々と狙ってもいた。

だが、結果から言えば、惨敗である。パワー的には有利であり、アテーサE-TSは圧倒的なトラクション性能を披露した。だが、絶対的な質量の大きさや、それからくる燃費の悪さが足枷となった。そもそも耐久力がなかった。コース上で快走するよりも、ピットで修理している時間の方が長かった。世界の壁の厚さを見せつけられたのである。

だが、それがのちのスカイラインGT-Rのツーリングカー世界選手権制覇に結びつく。難攻不落なニュルブルクリンクで鍛え、実戦で鍛える。まさにニュルブルクリンク24時間レースの一つの存在意義である。

戦いは受け継がれる

2008年、僕はトヨタのドライバーとしてニュルブルクリンク24時間レースに参戦することになる。マシンは、デビュー前のレクサスLFAである。正確に表記するならば「レクサスLF-A」。「LF」と「A」がハイフンで結ばれていた。つまり、まだ正式な車名すら決まっておらず、暫定的に「LF-A」となっていたのだ。

1990年に僕が初めてニュルブルクリンク24時間レースに挑んだ時と同様に、チームは開発部隊で組織されていた。レーシングマシンの開発部隊であるTRDではなく、市販車の開発テストチームで組織されていた。レースで勝つことではなく、勝てるレーシングマシンを開発するのでもなく、公道を走るための量産モデルの開発部隊による参戦なのだ。

当時はまだ副社長だった豊田章男氏が、のちに残す数々の名言は、この頃の経験が礎になっていると思う。

「いいクルマを作るためにニュルブルクリンクを走る」

「人を鍛えクルマを鍛える」

つまり、1990年代の日産がそうであったように、トヨタも開発のために参戦を開始したのだ。だがトヨタが世間を驚かせたのは、まだデビュー前の車両を投入したことである。言うなれば、過酷な24時間連続テストでメカニックを鍛え、そしてマシンを鍛える。

だから豊田章男社長は、マシンが壊れてもそれを叱ることはなかった。壊れるから鍛えられる。修繕するから人が鍛えられる。平穏なレースでは得るものが少ない。当時は、そういった姿勢で戦っていたのである。もちろんそれが積み重なり、やがてトヨタのマシンは壊れなくなる。

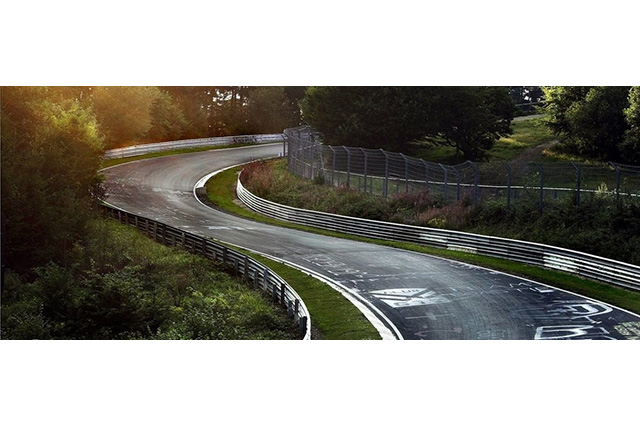

まったく変わらぬ姿で出迎える

不思議なのは、僕が参戦を開始した1990年代前半から今年まで、サーキットそのものには全く変化がないことである。1周20.8kmのノルドシュライフェ(旧コース)は、その距離が1ミリも変わっていない。つまり、コースレイアウトはおろか、コース幅も旋回Rも変わっていないのである。

F1が開催されるグランプリコースは変わっても良さそうだが、そこですら1ミリも違いはない。30年という月日が流れても、コースが変化しないのは、世界でも稀であろう。

加えて、特徴的な路面にも変化はない。度重なるレースにより路面の損傷は避けられない。舗装が削り取られ、陥没することもあるだろう。その修復は行われる。だが、例の有名なバンクコーナー「カルーセル」は、イン側がコンクリートで舗装されておりアウト側はアスファルトのままである。カルーセルはあいも変わらずカルーセルであり、未来永劫コンクリートのカルーセルなのだろう。

ロングストレートのギャップはさすがに、岩が長い年月で侵食されていくかのように削り取られていったが、マシンを跳ね飛ばす突起やうねりは残っている。

定期的にあれほど深刻な事故が起こっているというのに、コースオフエリアは一切拡大されない。宙を舞ったマシンが観客席に飛び込み、負傷者が発生したことがあったにもかかわらずだ。難所はそのまま難所であり続けている。

路面が荒れており、危険と隣り合わせであり、容赦なくドライバーとマシンを痛めつけるからニュルブルクリンクなのであって、箱庭のような穏やかなコースに成り下がることはありえない。それがニュルブルクリンクの終焉を意味することは誰もが承知しているのである。ニュルブルクリンクはいつまでもニュルブルクリンクであり続けるわけだ。

参戦する猛者もそのままに…

そんなニュルブルクリンクに魅せられたドライバーにも変化がない。2017年以来の挑戦を企画したこの僕もそのひとりだろう。難攻不落であり、容易には微笑まないニュルブルクリンクの女神の前でひざまずき、挑戦することを決めたのは、僕の精神が1ミリも変わっていないからである。

おそらく、スタートグリッドに並ぶ参加車両も、そのコクピットに収まるドライバーも、ニュルブルクリンクに魅せられたメンバーであり、根底の魂は変わることがないのだろう。

おそらく僕は、かつてとまったく変わらずにワクワクと心躍らせ、ニュルブルクリンク24時間レースを楽しむに違いない。桜の木公園に花をたむけ、あの頃と変わらぬ気持ちでマシンに鞭を打つ。それはすなわち、当時のGAZOO Racingの精神である。

そして日本を立つ前に、こうして渡独前の気持ちを文字にして残す。これもGAZOO Racingファミリーである僕のルーティーンである。

キノシタの近況

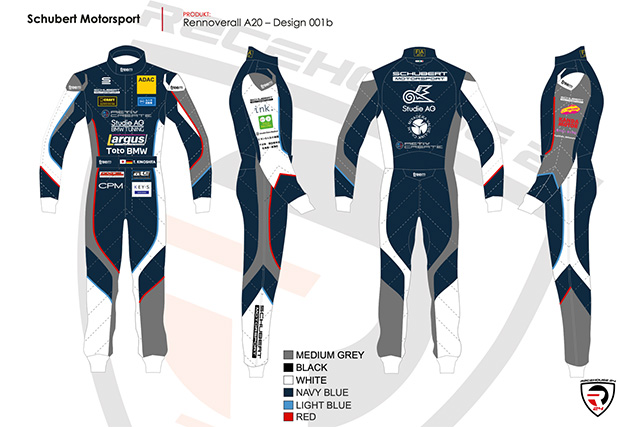

ニュルブルクリンク参戦のレーシングスーツのデザイン画です。スーツに袖を通すのは、現地に行ってからですね。心躍ります。