349LAP2023.10.11

「新ドライビング理論」

最近のF1ドライバーは、これまで常識とされてきた「アウト・イン・アウト」をせずに、奇妙なラインを走行するようになった。それは鈴鹿サーキットのヘアピンでも顕著だった。なぜライン取りが変わったのか。ドライビング理論にも造詣が深い木下隆之が解明する。

アウト・アウト・アウトの奇妙なライン

残暑の鈴鹿サーキットで開催されたF1日本グランプリ。今回、関係者の間で密かに話題の中心になったのは、F1マシンのこれまでのセオリーとは異なる走行ラインのことである。

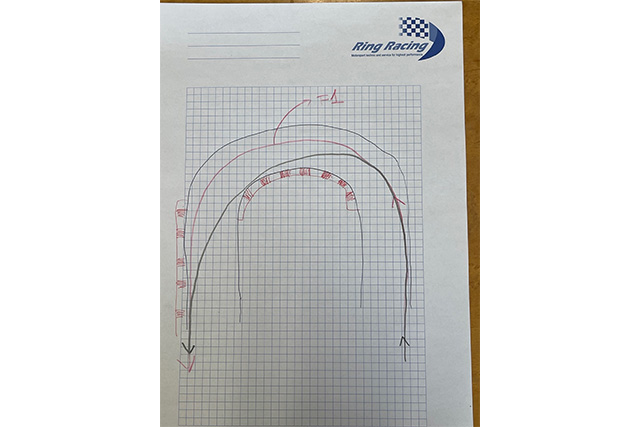

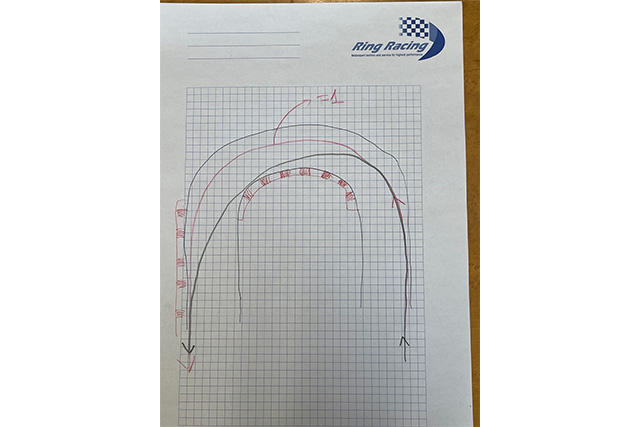

特に顕著なのは、西コースのヘアピンだ。古くから走行ラインの基本とされていた「アウト・イン・アウト」ではなく、言うなれば「アウト・ミドル・アウト」。もしくは「アウト・アウト・アウト」。すでに数年前から、この特殊な走行ラインは実践され始めているのだが、今年はその傾向が強かったように思えたのだ。

何人かのエンジニアが、持論を展開する場面が増えた。

「最近のマシンは強烈なダウンフォースを発生します。ですので、速度を落として旋回するよりも、ハイスピードのままコーナーに挑むことで高いグリップが得られるのです。」

異口同音にこう回答する。いわば、「ダウンフォース説」だ。

コースのアウト側から進入し、イン側(クリッピングポイント)をかすめ、コースのアウト側を使うことで、コーナーの軌跡を緩やかにする。それによって高い速度で旋回できるというのが、これまで基本とされてきた「アウト・イン・アウト」の理論的な裏付けだ。

だが、多くのエンジニアが語る「ダウンフォース説」は、それを「アウト・ミドル・イン」だとする。

ただ、僕はにわかに納得できないでいる。

というのも、それは「アウト・ミドル・アウト」のライン取りの優位性を語るものではなく、「スローイン・ファストアウト」、つまり、コーナー進入時にはきっちり速度を落としてマシンの向きを変え、直線的なラインをトレースすることでコーナー脱出速度を高める…というセオリーの否定であろう。「アウト・イン・アウト」の否定ではないのだ。高い旋回速度を得ようというのならば、「アウト・ミドル・アウト」よりも、これまで基本とされてきた「アウト・イン・アウト」のほうが理にかなっているのではないかと考えるのだ。

実は、この異変を僕は数年前に本稿で紹介し、理論的な解析にトライしてきたのだが、いまだに腹落ちする解答を得られていない。

速度が高ければ高いほど多くの空気を浴びることが可能であり、そのためにより強力なダウンフォースが得られる。たしかに、空力マシンであるF1などではその傾向が顕著であり、最近ではスーパーGTのGT500クラスでも「アウト・ミドル・アウト」を見掛けることが増えた。逆に、ダウンフォースレベルが極端に高いわけではないGT300ではその傾向はない。ワンメイクのツーリングカーでは、これまでと同様に「アウト・イン・アウト」に徹している。そこにヒントがありそうな気がしている。

だが、速度を高めることが有利ならば、「スローイン・ファストアウト」をやめて「アウト・イン・アウト」のまま「ファストイン・ファストアウト」にトライするほうが得策のように感じてしまうのだ。そのほうが走行距離も短くてすむ。

ともあれ、「アウト・イン・アウト」は、これまでドラテク入門書の第一章1ページに書かれてきた基本中の基本だ。「スローイン・ファストアウト」と並び、速く走るためには欠かせない基本形なのである。その基本が、覆されつつあることに違いはない。

「おっと、今のコーナリングはミスですねぇ。」

クリッピングポイントを大きく外したことを、ミスだと錯覚するテレビ解説者がいるほどである。まだまだ議論を積み重ねる必要があるのかもしれない。

タイヤの進化による変化

もうひとつ僕が考える仮説は、「スリップアングル説」である。

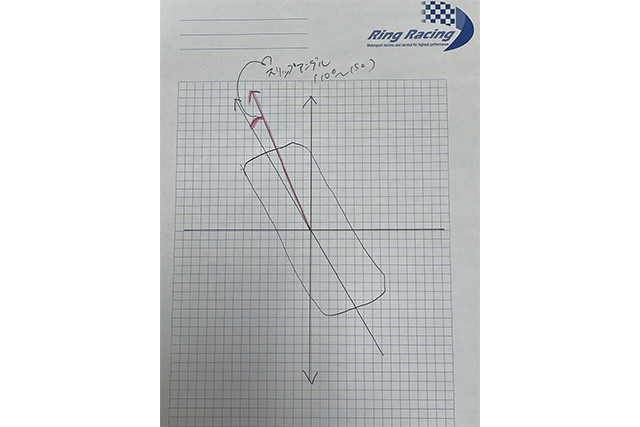

これまでタイヤの横グリップは、スリップアングルにして10度から15度付近で最大の性能を発揮すると教えられてきた。タイヤによってその数値はさまざまなのだが、一般的にはそのあたりにグリップのピークがあると言われてきた。

ちなみに、ここでいうスリップアングルを簡単に説明するならば、いわばタイヤの向きと進行方向とのズレである。

フロントタイヤに注目してもらおう。ハンドルを切り込む。だが、タイヤは、その向きとはややズレた外側に向けて進む傾向にある。そのズレがスリップアングルと呼ばれ、摩擦力を生むのだ。スリップして初めて摩擦力を発生するという特性上、スリップアングルなくして旋回は物理的にあり得ない。

そこで議論されるのは、そのスリップアングルの値である。ハンドルを大きく切り込んでいるにも関わらず、クルマはほとんど旋回していない状態、いわばアンダーステアの状態はスリップアングルが理想値から大きく離れている場合が多い。

「ハンドル、切りすぎだよ。」

ドラテクレッスンなどで、講師からそう注意された人もおられるかもしれない。ドアンダーは、たいがいこれが原因だ。

そう、そのスリップアングルは、過去の数値から増えているのではないかと想像している。というのも、タイヤにとってスリップアングルの飽和 (ピークをすぎる状態)は厄介である。だとするならば、タイヤメーカーの開発陣は、このスリップアングルの飽和が訪れないようにするはず。無闇にたくさんハンドルを切り込んでも、グリップが下がらないことを理想に開発しているに違いない。

それはレーシングタイヤでも同様なはずだ。スリップアングルが15度を超えてもまだグリップ力は衰えていないかもしれない。だから「アウト・ミドル・アウト」で舵角が増えても困らないのだと。「ハンドル、切りすぎだよ」がないのである。

これは僕の仮説だから信憑性は低い。どなたか奇特なエンジニアの解答を求む。

トラクション性能説

僕はもうひとつ、トラクション性能の進化が複雑に影響しているのではないかとの仮説も立てている。

タイヤのスリップアングルの進化は、リアタイヤにも共通して当てはまる。ゆえに、これまでご法度とされてきた旋回中の強引なアクセルオンにも、タイヤが対応できるのではないかとも想像しているのだ。

かつて常識とされてきた「アウト・イン・アウト」や「スローイン・ファストアウト」は、旋回中のタイヤに、前に進む力を要求するのは困難なことを前提にしている。コーナリングは短時間に最小で済ませ、可能なかぎり加速にタイヤの能力を使うことが理想的だと言われてきた。

だが、スリップアングルの説明にもあるように、タイヤに過剰なスリップアングルを与えても、想像ほどグリップが下がらない。いやむしろ、過剰にスリップアングルを増やしたほうが高いグリップが得られるのではないかと想像しているのだ。

となれば、旋回中の強引な加速を許容してくることになる。「アウト・ミドル・アウト」で旋回加速を積極的に引き出したほうが、「アウト・イン・アウト」や「スローイン・ファストアウト」より有効なのではないかというわけだ。

現にドリフトの世界は、極端なスリップアングルの中でいかに高い横グリップとトラクション性能を確保するかの戦いになっている。競技の特性上、スピン寸前までドリフトさせなければならず、それでいて前に進まなければならない。こんな芸当が可能だということは、タイヤのスリップアングルに対する耐性は驚くほど高いはずだ。そうでなければ1000馬力ものドリフトマシンを走らせることなどできないはずだからだ。

ならば、鈴鹿のヘアピンでのコーナリング加速など造作もないことなのかもしれない。

昭和時代のタイヤは、バイアス構造が一般的だった。それがラジアル構造に移り変わった時期に、走行ラインは革命的に変化をしたのだ。速度を落として鋭角にコーナリングを終え、直線的に加速するのがバイアスタイヤでの基本だったが、タイヤを捻ることでむしろ高いグリップを生むラジアル構造の普及により、コーナリング中の転舵、あるいはコーナリング中のフル加速が有効とされたのである。それが今では常識になっている。それと似た革命が今起きているに違いない。

とまあ、これまで長い間レースを続けてきたなかで、革命的な時代に遭遇しているわけだ。そしてその基本を根底から覆す走りを、誰がどのタイミングで発見したかに興味がそそられるのである。

地球上で最も高度なモータースポーツはF1ではないかと想像しているのだが、その世界の天才的なエンジニアが「アウト・ミドル・アウト」を発見したのかもしれない。

もしくは、AIがその解を導き出したということも考えられる。

いや、あるドライバーが偶然、不可抗力でアウト側を走ってみたら速かった、そこでピンと閃いたのかもしれない。NASCAR経験者の柔軟な発想なのかもしれない。真意は定かではないが、僕は人間であるドライバーが感覚の中から発見したであろうことを支持したい。人間には、コンピュータを超えるひらめきが備わっていると信じたいからである。

キノシタの近況

ニュルブルクリンク6時間耐久レース最終戦(10/7〜8)に参戦しました。結果は・・・。