363LAP2024.05.08

「レースから見る国民性」

レース番組を観ていると、頻繁に観客の姿が登場します。カメラマンが絵になる観客を撮影し、中継室のスイッチャーがその中から選んで放送に載せます。派手な衣装の観客や、嗜好を凝らした応援スタイル、ほのぼのとした家族づれ。興奮してダンスを踊るグルーブ。さまざまな観客が映し出されますね。それを観ていると、国民性がはっきりわかります。海外レースの経験豊富な木下隆之が語ります。

観客こそ主役

サーキットレースの主役はドライバーやレーシングマシンなのかもしれないけれど、欠かせない陰の主役は、グランドスタンドを埋め尽くす観客なのだと思います。

僕もモータースポーツ人ですから、数々のレースを観戦します。すべてをライブで目にすることは物理的に不可能ですが、時間の許す限りテレビ観戦は欠かさないようにしています。僕が参戦しているNLSニュルブルクリンク4時間耐久シリーズはYouTube配信で確認していますし、F1はDAZNで観戦、スーパーGTには自身のレーススケジュールと重ならない範囲でサーキットに足を伸ばしていますし、それが叶わないのならばテレビで視聴しています。最近はスーパーフォーミュラも視聴するようになりました。

F1などの世界転戦型レースを視聴していると、観客がレースを盛り上げていることがはっきりわかります。レースは走る実験室とはいいますが、根底のところでは興行です。レース好きの方々が観戦して初めてレースが成立するのです。

とりわけ、レースファンがサーキットに足を運び、生で観戦することが最も興奮を誘うのは確かです。最近は音量規制もあり地響きを誘うような爆音ではなくなりましたが、レーシングマシンが奏でるサウンドはサーキットで耳にするのが一番。それを知っているファンの方々が、サーキットのスタンドを埋める。レースの盛り上がりはその数に比例しているように感じるのです。

F1では特に、国民性が如実に現れますよね。もはや国民全員がファンではないのだろうかと思えるイタリアでは、開催地のモンツァサーキットが真っ赤に染まります。フェラーリファンで埋め尽くされるのです。

イタリア語では、熱狂的なファンのことを「ティフォシ」と言います。F1に限らずサーキットなどに熱狂する人達のこともティフォシです。そのヒートぶりは、ある意味で過激です。レース後には多くの観客がコース上に雪崩れ込んできますね。

モンツァほどではないにしても、イモラサーキットも同様に、フェラーリの赤いユニフォームや旗がたなびき、サーキットは赤く染まります。

熱狂から狂乱へ

圧倒的王者M・フェルスタッペンの地元オランダでは、ザントフォールトサーキットも、オレンジ一色です。ファンのほとんどがオレンジ色の衣服を着用していますし、はためくフラッグもオレンジです。オランダファンの応援スタイルは、オレンジの煙を上げる発煙等を焚くことです。スタンドだけではなく、空をもオレンジ色に染めるのです。一昨年はコース上に発煙筒を投げ込む事件があり、公式に禁止されたことがありました。

オランダの国旗は赤白紺の三色ですが、オランダの国王オラニエ家に由来します。オラニエはオレンジを意味することで、オレンジがナショナルカラーになったのです。

僕が観察する限り、自国愛の強さではイタリアとオランダが双璧のように感じます。熱狂ではイーブンですが、かつては凶暴だったティフォシはずいぶんと穏やかになり、その一方で過激さを増しているのはオランダかもしれませんね。

イギリスは当然L・ハミルトン人気が凄まじいように感じますね。それに加え、将来のF1チャンピオンと期待されているG・ラッセルとL・ノリスも英国人です。

イギリスはモータースポーツ発祥の地とも言われており、モータースポーツ人気の高さには羨ましささえ感じます。ドライバーは国民的なスターでありヒーローなのです。

ですが、さすがに紳士の国らしく、イタリアのような狂乱ではありませんし、オランダのように自国ドライバー以外にブーイングするようなこともありません。

日本的応援スタイル

日本での人気はやはり角田裕毅ではないでしょうか。我々日本人も愛国心が強い民族ですから、日本人である角田裕毅を応援する横断幕が圧倒的に多かったように感じます。

ただし、イタリアやオランダのように、自国ドライバーを最優先に贔屓するというスタイルではなく、フラットな意識でいるように思えました。

スタンドにはもちろん日の丸の旗が数多く確認できましたが、そのほとんどがフルファタウリやRBのチームカラーに染められていたわけではありません。国籍を問わず、ドライビングスタイルや人間性で贔屓を決める。欧米への憧れがあるとは思えませんが、日本人だから日本人を応援しなければならないといった意識もないのです。

モンツァサーキットやザントフォールトサーキットでは、自国のドライバーの最大のライバルに対してブーイングをすることもあります。ですが、日本ではそんな失礼なことはありません。サーキットを走る勇者たち全員への深いリスペクトを感じます。その様子を見て、日本人であることを誇らしく感じました。

モノ作り日本

鈴鹿サーキットに集まった日本人の応援スタイルも、いかにもモノ作り日本らしく凝っていましたね。

頭にF1マシンをかぶったり、そのF1マシンのウイングがDRSになっており、パカパカと開閉したのには思わず笑みがこぼれました。

テレビ映りを意識したメッセージを掲げるシーンも笑えました。

「先生、授業をサボってすみません」

金曜日のフリー走行ではそんな文言でしたが、翌日からの予選と決勝日には、

「先生、F1を楽しんでいます」

に変わっていました。

なかなか粋なメッセージです。

チームオーナーとして人気のあるハースのG・シュタイナー宛に、

「結婚してください」

「息子にしてください」

なんてメッセージがポピュラーになりましたが、これは鈴鹿サーキットが発祥ではなかったですか?

かぶりものやメッセージを見るにつけ感じるのは、彼らの生活にモータースポーツが浸透していることです。彼らはサーキットにやってきたその時間だけを楽しんでいるのではなく、それを数ヶ月前から準備していたわけで、その時間もモータースボーツを楽しんでいたと想像すると微笑ましいのです。

「こんなの作ってみようよ」

「こうしたらウケるんじゃない?」

そんな会話が聞こえてきそうなのです。

そのレベルは年々高まっているような気がします。

ドイツはいかにもドイツらしく

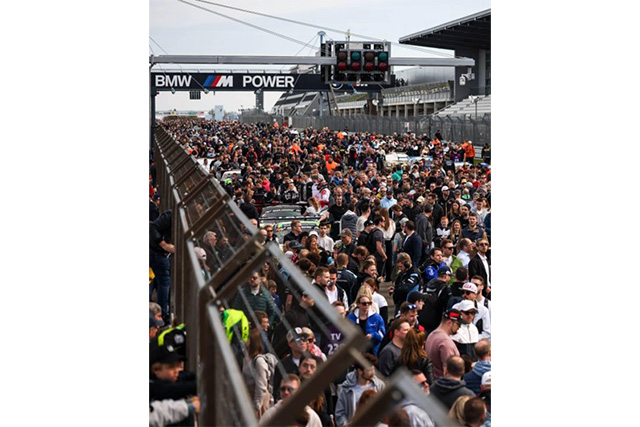

僕が参戦しているドイツのニュルブルクリンクも、応援スタイルは個性的です。残念ながらF1のドイツグランプリはカレンダーから消えていますが、年に一度の祭典ともいえるニュルブルクリンク24時間レースには、20万人を超える観客が集まります。

一周25kmのサーキットを取り囲むように、観客はキャンプサイトを設営します。レースは土曜日からですが、その週の月曜日ごろからすでにキャンプは始まります。

サーキットを走っていても、肉の焼ける甘い香りやビールの匂いを感じるほどです。オランダの発煙筒とは異なり、ドイツでは焚き火の煙がコース上に漂います。森の中のサーキットという特殊性もありますが、これはいかにもキャンプ好きのドイツ人らしい応援スタイルのように思えるのです。

モータースポーツを観戦する様子から、国民性を学ぶことができます。観客の応援スタイルを観ていると、無意識のうちにお国柄を知ってしまう。これはこれで素晴らしいことのように思えますね。

鈴鹿サーキットは、2029年までF1の開催契約を締結したようです。少なくともあと5年は日本でF1が開催されるのです。

「来年はどんなことをやろうか」

こんな会話がすでに交わされていると思うと、楽しみですね。

これからもっと、レースの応援スタイルから世界の国民性を学びたいと思っています。

キノシタの近況

今年のニュルブルクリンク24時間は5月30日から開催されます。もちろんトーヨータイヤGRスープラで戦いますので、応援よろしくお願いしますね。