372LAP2024.09.25

「祝25周年」

ニュルブルクリンクを開発の舞台として戦ってきたファルケンタイヤが、節目となる参戦25年を迎えたそうです。かつてはファルケンドライバーとして戦い、いまではトーヨータイヤのアンバサダーとしてステアリングを握る木下隆之が、熱い思いを語ります。

続けることの意義

「継続は力なり」

そんな格言が古くから言い伝えられてきています。

一旦始めたものは、スポーツなり勉強なり、安易な理由で離れてはならぬと諭されて育ちました。続けていればいずれは実を結ぶ。日本的美徳でしょう。

だというのに、ダイエットや禁酒をまっとうしたという話はあまり聞かないのは、継続がいかに精神的にも肉体的にもキツいことであるかを語っています。それはモータースポーツも同様で、身に染みて感じられるものです。重い扉を開くのも相当の苦労が求められますが、やり続けるのも尋常ならざる執念が必要なのです。

幸か不幸かモータースポーツカテゴリーは、日々進化しています。進化とは退化も含めて進化なのですが、正常に進歩するために規則やマナーが改良されます。

ですから、自動車メーカーやチームによっては参戦意義を見失い、やむなく撤退することも珍しくありません。もっと直接的に、資金難により身を引くこともあります。

自動車メーカー、あるいはタイヤメーカーにとってモータースポーツは、ブランドアピールの場であり、同時に自社製品の鍛錬の場でもあります。ですから軽はずみに撤退はできません。にもかかわらず、強い信念や情熱がなければ参画できないのに、撤退は意外に簡単のようですね。

華やかに参戦発表会などで花束などを受け取っておきながら、気が付かぬうちにひっそりと撤退しているメーカーも少なくないのです。そんな姿を何度も目にしてきました。

もっとも、使命感を持って参戦を開始したメーカーは別です。TOYOTA GAZOO Racingのニュルブルクリンク参戦活動がそうであるように、「いいクルマ作り」がその狙いです。僕が2年前から参画しているトーヨータイヤの「ニュルブルクリンク参戦プロジェクト」も同様に、プロモーション活動の一環と、高性能タイヤを開発するための場としてニュルブルクリンク参戦を復活させました。

ニュルブルクリンクは、伝統的な形態を変えずに開催され続けています。なかでも、特に変わらないのは、あの難攻不落なコースです。高低差300m。全長25.3km。ほとんどが高速コースであり、路面は荒れています。「カーブレイクコース」と呼ばれるほどマシンへのストレスが強く、タイヤを苦しめます。それが理由で、鍛錬の場として多くのメーカーが参戦しているのです。

安全性は格段に進歩しましたし、マシンとドライバーのレベルは隔世の感があります。かつては「最速の草レース」などと揶揄されましたが、その面影はもうありません。遊び気分で参加するチームやドライバーを足切りしている関係で、全体的なレベルの底上げが実現しています。伝統的なニュルブルクリンクも正常進化しているのです。

荒波を乗り越えて…

そんな伝統のニュルブルクリンクに参戦を開始して、25周年になる日本のメーカーがあります。1999年から参戦を開始したファルケンタイヤが、今年で25年を迎えたのです。四半世紀を記念したプロモーションビデオが公開されました。

https://www.srigroup.co.jp/topics/detail/?topicsno=6354

ファルケンが初めてニュルブルクリンク24時間に挑んだのは1999年です。現在は住友ゴム工業に帰属していますが、当時はまだオーツタイヤのスポーツブランドでした。誤解を承知で言うならば、オーツタイヤは資本力も開発費もけして潤沢とは言えないタイヤメーカーでしたし、タイヤ自体の性能もいまほど評価されていませんでした。そんなオーツタイヤによる難攻不落なニュルブルクリンクへの挑戦は、少々無謀に思えたものです。

マシンはR33型スカイラインGT-Rでした。

無謀な挑戦であったことを物語るコメントがビデオ内にあります。詳細な紹介はネタバレになってしまうので控えますが、開発責任者である今北剛司氏のコメントが、それを表しています。

「当初はR34型のスカイラインGT-Rだって話だったので、R34用の18インチタイヤを開発していたんです。でも、フタを開けてみたらR33型だった。R33型は17インチなのでこれはまいったなぁと。慌てて規則を確認したら18インチを履かせてもいいってことで、そのままいっちゃいました」

なんともおおらかな話だが、ニュルブルクリンクのレベルも規則も曖昧なままの参戦だったのです。

今北氏はこうも口にしている。

「観光気分での挑戦でしたね」

そういって笑っているのだ。

実は1999年のプロジェクトに、僕もドライバーとして参画しています。ローランド・アッシュというドイツのトップドライバーと僕がコンビを組んでいたのです。僕はすでに1990年からニュルブルクリンク詣を開始していましたので、ニュルブルクリンクに関してはおよそのことは理解していました。ですから、そこに観光気分でやってきたファルケンチームの緊張感のなさに、ちょっと驚いた記憶があります。

ただし、驚きはもう二つありました。

一つはタイヤの性能が素晴らしかったことです。僕は国内でファルケンのライバルタイヤを履いて戦い、勝ち越しています。ですからそれほど性能を期待していなかったのです。ですが、総合でトップ争いを展開することができたのですから驚きですよね。

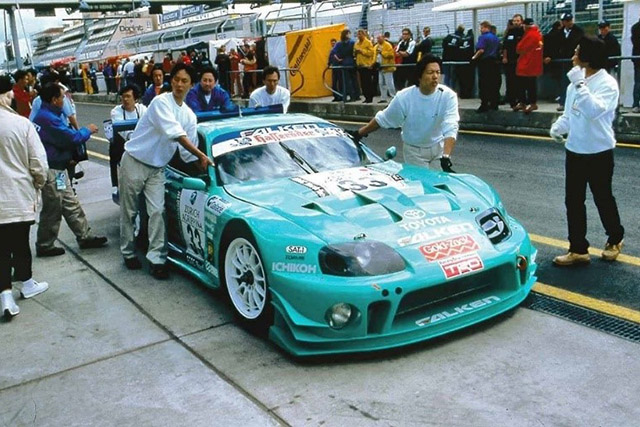

そしてもう一つは、熱い情熱があったことです。参戦翌年の2000年には、国内で戦っている全日本GT選手権(現在のスーパーGT)GT500を戦っていたスープラGT500をニュルブルクリンク用にモディファイして挑んでいるのです。国内最強のスープラをニュルブルクリンクで走らせたい。その発想すらも驚きですが、そもそもファルケンタイヤは全日本GT選手権の経験がありませんでした。あれほどの太いタイヤでバトルをしたことがなかったのに、世界で最も過酷なニュルブルクリンクの24時間に挑んだのですから、無鉄砲にも程がありますよね。その無謀な挑戦を情熱で実現させたのです。

これは、僕にとっても忘れることのできない経験です。スタートを担当した僕は、直後に総合4位まで上がっています。最終的にはチームメイトのクラッシュでリタイヤになってしまったのですが、チームの雰囲気は悪くはありませんでした。戦える手応えを掴んだからです。

その翌年にはマシンをR34型スカイラインGT-Rにスイッチし、日本車として史上最上位の総合5位を記録しています。それは、僕にとって日本人最高位の称号でもあったのです。いまだに破られてはいない、という意味では、僕自身でさえ破れない成績を残したというわけです。

会社が変わってさえも続けることの凄味

ファルケンは2003年に、住友ゴム工業に吸収されました。

「これでファルケンのニュルブルクリンク挑戦は終わるのだろう」

そう予測した記憶があります。

モータースポーツは、企業として情熱がなければ継続できないプロジェクトです。ですからたいがい、担当者の情熱が冷めた、あるいは担当者が変わったことを機会に撤退するものです。そんな悲しいプロジェクトを幾度も経験してきました。ですから、会社が消滅したことでファルケンのモータースポーツ終焉を予感したのです。

吸収した住友ゴム工業は、ファルケンより知名度の高いダンロップブランドを持っています。ファルケンの名が消えても不思議ではありません。

ですが、心配は杞憂に終わりました。ファルケンは住友ゴム工業に組み入れられたものの、ニュルブルクリンクの活動を進め続けました。ついにはニュルブルクリンク最強と言われるポルシェワークスマシンを手に入れることになり、ニュルブルクリンク耐久シリーズで優勝するまでに成長したのです。

僕はいま、トーヨータイヤでニュルブルクリンク耐久シリーズに参戦しています。ですからコース上でコンタクトすることがあります。元ファルケンドライバーとして心にグッとくるものがありますね。

ニュルブルクリンク耐久レースの頂点は、年に一度の祭典「ニュルブルクリンク24時間レース」です。ファルケンでさえ24時間レースでの総合優勝は未達ですが、それがモチベーションになっているようです。そのこともビデオの中で語られています。

ちなみに、ファルケンはドイツ語で「鷹」を意味します。ニュルブルクリンク挑戦は運命だったのかもしれません。これからもファルケンの熱い挑戦を応援したいですね。

未達の総合優勝は僕の悲願でもあります。どちらが早く夢を叶えるかの競争でもあります。

キノシタの近況

2024年のニュルブルクリンク耐久シリーズに、日本人初のフル参戦を開始して6ヶ月。残すところ2戦です。日本人初のシリーズチャンピオンのためには取りこぼせない戦いです。応援よろしくお願いしますね。