382LAP2025.02.26

「スポーツの可視化」

最新のAI技術がスポーツの可視化を進めている。より深い視点があれば、もともと興味を持って観戦しているスポーツが、ますます魅力的になる。秘匿性の高いモータースポーツこそ、競技の可視化が求められるのかもしれない。

求められる可視化

これまでのスポーツ観戦は、会場に足を運んでライブの興奮を味わうか、自宅でテレビ観戦するという二択が一般的だった。だが、最近ではスマートフォンやタブレットなどによる観戦の選択肢が加わり、三択になってきた。観客席でライブならではの興奮を味わいつつ、手元のスマートフォンで詳細なデータを確認するスタイルも珍しくなくなっている。

スポーツ観戦の難しさの一つに、データの秘匿化がある。ライブ観戦の魅力は知的興味ではなく、単純な熱狂にある。対戦型スポーツには、ライバルに知られてはならない戦略が存在する。言わば、敵を欺くことも戦いの一部なのである。

たとえば、野球のバッテリーは指先のサインで戦略を伝え合うが、その内容はカーブやシュートなどの配球だけでなく、盗塁やスクイズという戦略も含まれている。監督やコーチは帽子を触ったりベルトに手をかけたりなど、複雑なジェスチャーを駆使して伝える。

相手チームに悟られないようにしているのだから、観客がわかるはずもない。野球が世界一ルールの複雑なスポーツであると信じられている中、その複雑なゲームでの戦略が秘匿されているため、観戦スタイルとして想像や連想が定着している。視聴者が解説者の役割を果たすのである。

ただし、最近ではデータの可視化が進んでいると感じる。実況アナウンサーのデータ解説には驚かされることが多い。おそらく実況ブースには、過去のデータを瞬時に導き出す担当者がいるのだと思われるが、データのアーカイブ量には感心せざるを得ない。選手の打率や出塁率はもちろん、過去数十年の初球ホームラン数や、その打球の方向など、記憶にあるはずもないデータが数秒で弾き出され解説に反映されるのだから、お見事である。

さらに可視化が進んでいる。バッターボックスにはバーチャルなストライクゾーンが表示され、配球や球筋もリアルタイムで表示される。私たちはそれを見て、さらに素人解説者になるわけだ。

大谷翔平の打球や飛距離が素晴らしいことは、打球が3階席まで届いていることから想像できるが、打球の軌道や飛距離が数値化されることで、さらにリアリティが増す。

ゴルフでの数値化

米男子ゴルフツアーでは、選手が打った約2万回のショットやパットを、コース上に備えたレーザー機器で補足しているという。そのデータを3D画面に落とし込み、プレーの映像とデータを組み合わせて表示するサービスをアプリで開始した。

競輪でも選手の体力を可視化している。空力が速さに影響する競輪では、風向きや選手の体温状況も表示されるという。

門外漢にとって競輪の難しさは伝わりづらい。ペダルを漕げば速く進むことは感覚的に理解できても、なぜ先頭に出ないのか、なぜ緩く走っているのかが可視化されることで理解が進むというわけだ。

レースでこそ可視化が求められる

モーターレーシングが難解な点は、秘匿される情報が多すぎることだ。マシンの技術は極秘事項とされており、速さに影響する空力性能などもなかなか顕にはされない。

走行中のマシンは白日の元に晒されているわけだから、その形状を確認することはできなくはないのだが、見えたとしても空気の流れは簡単には解析できない。そもそもスタート前はカバーで隠していることもあるし、床面などは宙に吊るされない限り確認することはできないのだから速さを予想することはなかなか難解なのである。

マシンを一目見ようとピットを訪れても「関係者以外立入禁止」の張り紙が無情だ。わずかな隙間から覗こうとするファンの視線を遮るように、メカニックがしっしという仕草で追い払うこともある。ファンが見たいのに見せないスポーツは異常だと言わざるを得ないが、それが現実である。

そもそもレーシングドライバーは、その表情さえ見えない。バラクラバスで表情を隠し、開口部の狭いヘルメットを被り、バイザーを閉じてドライブする。狭く閉塞感のあるコクピットに座り、ほとんど体を動かさない。たまに首がユルユルとする程度だ。これではドライバーがどれほど激しいスポーツをしているか伺い知ることはできない。その点での可視化は急務だと思う。

スーパーフォーミュラでは、オーバーテイク装置の使用時間が表示されるようになった。可視化の一つとしては素晴らしい進展である。

過去にはドライバーの心拍数が表示されたこともあった。しかしドライバーによって心臓の鼓動や血圧に差があり、その数値がストレスの差を示すことにはならなかったため、いつの間にか表示が終了してしまった。今後は、データ分析技術の進歩により、さらに正確な身体データの表示を再考してほしいものである。

もっとも、にわかには理解しづらい競技だからこそ、その裏側を想像するのも観戦の楽しみかもしれない。

実際にレース番組を長く解説してきた身としては、想像や予想にもとづいてコメントすることも解説者の表現方法の一つである。深い取材が解説の根底にあるとはいえ、コメントを求めたとしてもスタート前に手の内を明かすチームは少ない。戦略を惑わせるために、あえて逆の情報を伝えることもある。それも含めて裏読みするのも解説者の力量である。

つまり、可視化によってすべてが明らかになるわけではない。乏しい情報から先を読むこともレース観戦の楽しみかもしれないという逆説的な感覚を持つこともあるのだ。

レースの可視化は基本的に賛成だが、それがなくても楽しみが削がれるわけではない。それも複雑なモータースポーツの魅力かもしれない。

キノシタの近況

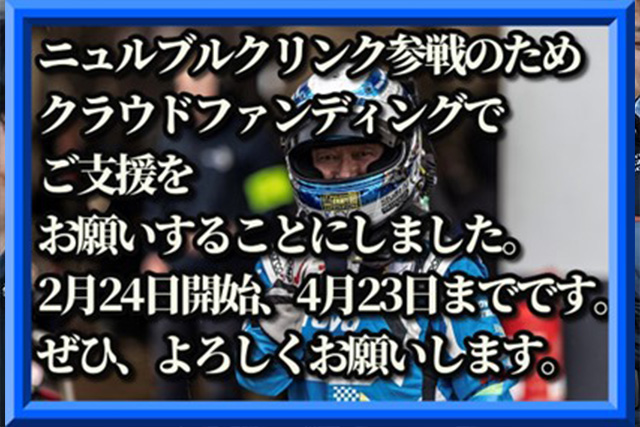

今年もニュルブルクリンク24時間に参戦します。その前哨戦であるNLSにも開幕戦から挑戦します。現在のところフル参戦ではないため、悲願のシリーズチャンピオン獲得は難しい状況ですが、少しでも可能性を求めてクラウドファンディングを立ち上げました。応援よろしくお願いします。