390LAP2025.06.25

「スポーツの奥深さに触れ、レース戦略を深掘りする」

スポーツにおいて戦術や戦略は単なるプレイの繋がりではなく、勝敗を大きく左右する重要な要素ですよね。日々、私たちが目にする試合やレースは、どれも選手の個々の能力を最大限に活かしつつ、最適な戦術を駆使して戦っている結果なのです。特に野球とアメリカンフットボールは、専門性が求められるスポーツかもしれません。大谷翔平選手を除けば、投手と打者は明確に分かれていますからね。

これらのスポーツの戦術を掘り下げ、そこから得られる教訓を耐久レースにどのように活かすかを考察しました。

野球の戦術――選手個々の特性を活かす

野球は、9人の選手がそれぞれ役割を持ち、チームとして協力して戦うスポーツです。ピッチャーとキャッチャーとのバッテリーから始まり、内野手、外野手とそれぞれに特性が求められます。

ピッチャーはもちろん投球が得意でなければなりませんが、それだけではなく、試合の流れを読み、状況に応じた投球ができる知恵も必要です。キャッチャーはそのピッチャーを支えるだけでなく、打者や相手チームの戦術を読み取る「戦術家」としての能力が求められます。頭脳的なプレーヤーがキャッチャーに起用されることが少なくありませんよね。

内野手は守備範囲の広さと素早い反応速度が必要ですし、特にファーストベースマンは捕球に優れていることが求められる役割です。外野手には、足の速さと強肩が求められるなど、それぞれの選手は担当するポジションによって必要とされる能力が異なります。

このように、野球はまさに「適材適所」の戦術が重要です。1番や2番バッターはヒットメーカーとして出塁し、足を活かして塁を進め、3番から5番の打者は長打を打つ、またはヒットを打って得点に繋げることが求められます。これはまさに「個性に応じた役割分担」と言えますよね。

ところが近年、大谷翔平選手の登場によって、この「適材適所」の概念に変化が生まれました。大谷選手は長打力を持ちながらも、1番バッターとして出場することが多く、打席数を増やすためにその位置に据えられています。このように、スポーツの常識やセオリーを破るような選手が登場することで、戦術もまた進化するのですね。

耐久レースとその戦術――「適材適所」の戦い

耐久レースでは、チーム戦術が非常に重要です。特に、ル・マン24時間やニュルブルクリンク24時間のような長時間に及ぶレースでは、個々のドライバーの特性を最大限に活かすことが求められます。耐久レースは、まさに野球と同じく、個々の特性をうまく活用するという戦術に通じるところが多いのです。

例えば、レースのスタート時。ここで最も重要なのは、混戦を抜け出すための瞬発力やポジション取りの巧さです。レースが進む中で、次第に戦況が落ち着いてきたところで重要になるのは、燃費を意識したドライビングやマシンをいたわるような運転です。これもまた、その時々で最適なドライバーを配置するという「適材適所」に基づく戦術です。

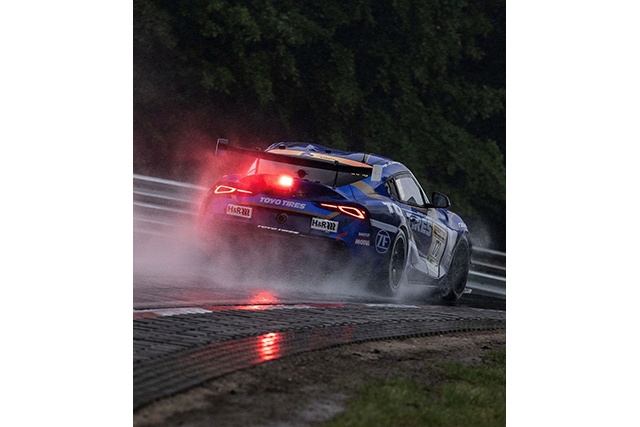

さらに、夜間のレースでは視界が悪くなるため、暗闇を走行することに慣れているドライバーを起用するのが効果的です。雨が降れば、ウェットコンディションでのコントロールに長けたドライバーが必要になります。

気温が上昇すれば、暑さに強いドライバーが有利になります。まさに、レースの状況に応じて適切なドライバーを配置することで、チーム全体として最高のパフォーマンスを発揮することができるのです。

僕のチームでも、この「個性を活かした戦術」を実践しています。

例えば、天候の予測や気温、湿度などを細かく考慮し、それぞれのドライバーが最も得意とする状況で起用するようにしています。雨が予想される場合には、雨天に強いドライバーを選び、昼間の暑さが厳しいレースでは高温に耐えられるドライバーを起用します。これにより、長時間にわたる過酷なレースでも、常に最適な走行を維持し続けることができるのです。

この戦術は、まさに野球における「適材適所」の考え方に基づいています。個々のドライバーが持つ特性を最大限に活かし、レース全体の流れに合わせて最適なタイミングで交代を行うことで、チームとしての総合力が発揮されるのです。

現代の耐久レース戦術

現代の耐久レースでは、ドライバー登録が3名や4名という少人数のチームが一般的です。しかし、この少人数であることが、時として戦術を単純化させてしまうことがあります。個々のドライバーが持つ特性を活かすための選手選定や戦術が欠けてしまい、画一的なラインナップに甘んじることが多いのです。これは、限られた人数で戦うことによって、ドライバーがその得意分野で活躍できる機会が減ってしまうという問題を引き起こしています。

例えば、雨天時や夜間走行時に得意なドライバーを起用せず、全員が同じ条件で走ることになってしまうと、最終的にドライバーの個性がうまく活かされず、チーム全体のパフォーマンスが低下することになります。また、気温や天候の変化に応じた柔軟な戦術を採用しないと、競り合いの中で大きな差をつけられてしまうこともあります。

そのため、僕たちが目指すべき戦術は、ただ単にドライバーを交代させるのではなく、それぞれのドライバーが最も得意とする状況に合わせた戦術を展開することです。これこそが、現代の耐久レースにおける新しい戦略の在り方だと考えているのです。

アメリカンフットボールにおける戦術の多層性

アメリカンフットボールもまた、非常に戦術的なスポーツですよね。攻撃と守備が複雑に絡み合い、選手ごとの役割分担が重要な要素となります。

例えば、攻撃では、クォーターバックのようにボールを保持して進むことに特化した選手が必要です。パスを受けるレシーバーにはスピードとキャッチ力が求められ、守備ではディフェンスラインやラインバッカーは相手の攻撃を止めるための身体的な強さが求められます。ディフェンシブバックは、パスカバーの技術を持つ選手が求められるわけです。

クォーターバックはオフェンスの中心的な役割を担います。プレイの開始時にボールをセンターから受け取る「スナップ」を行い、その後の攻撃を指示します。クォーターバックはパスを投げたり、ボールをランニングバックに手渡したりするほか、時には自ら走ることもあります。正確な判断力とパス精度、状況に応じたプレイ選択が求められます。

ランニングバックは、クォーターバックからボールを受け取って地上を走り、ゲインを狙う選手です。主に2種類あります:ワイドレシーバーはパスを受け取ることが主な仕事です。速さとキャッチ力が求められ、クォーターバックが投げるボールを正確にキャッチするためのランニングルート(走るコース)や反応力が重要です。

タイトエンドは、ラインマンとレシーバーの中間のような役割を果たします。基本的にはブロックを行い、ランプレイの際にランニングバックをサポートしますが、パスキャッチの能力を持ち、レシーバーとしても活躍します。サイズが大きい選手が多いですが、速さと力強さのバランスが求められます。

オフェンシブラインは、オフェンスラインを形成する5人の選手たちで構成されます。センター(Center)はボールをクォーターバックにスナップする役割を担い、ガード(Guard)とタックル(Tackle)はクォーターバックを守り、ランニングバックに道を開くためのブロックを行います。

ディフェンシブラインは、オフェンスラインと直接対峙し、クォーターバックをサックしたり、ランプレイを止める役割を担います。ディフェンシブエンド(DE)とディフェンシブタックル(DT)が中心となり、相手オフェンスラインを突破し、攻撃を阻止します。

ラインバッカーは、ディフェンシブラインの後ろで、ランプレイやパスプレイの両方を担当します。特に中間ラインバッカー(MLB)は守備の要として、オフェンスのプレイを読み取って指示を出すこともあります。速さ、力強さ、そして賢さが求められます。

コーナーバックは、主にワイドレシーバーをマークしてパスを防ぐ役割を担います。レシーバーの動きに合わせてポジションを変え、パスをインターセプト(奪取)することが求められます。足の速さと瞬時の判断力が重要です。

セーフティは、ディフェンスラインとコーナーバックの後ろに位置し、パスを防ぐ役割を持つ選手です。特にフリーセーフティ(FS)は、フィールド全体をカバーする役割を担い、強い判断力と視野の広さが求められます。

というように、アメリカンフットボールのポジションごとに求められるスキルや戦術は異なります。各ポジションが連携し、攻撃や守備を組み立てていく様子は、まさに戦術の妙が光る瞬間です。

そもそも、攻撃しかしないプレーヤーがおり、守備だけを担当するプレーヤーが存在しているなんて不思議ですよね。大学のアメリカンフットボール部に入部してから卒業するまで、一度もボールに触れなかったというポジションもあるのです。専門性の究極の姿ですよね。

新たなレース戦略の提案

現在の耐久レース戦略は、どこか単純であり、個性を活かしきれていない部分が多いと感じますね。ドライバー登録が少人数であるために、各選手の得意分野を生かすための戦術が欠けがちですが、それを打破するためには、選手選定やレースごとの戦略を細かく練る必要があります。天候や時間帯、気温などの外的要因に応じて、最適なドライバーを選び、その特性を最大限に引き出すことが、チームとしての総合力を高めるために最も重要です。

「適材適所」の考え方を耐久レースにおいても徹底し、レース戦術を進化させていくことが、今後のレースにおける新しい成功の鍵となるでしょう。

レース界はとても高度な世界だと思いますが、意外にその辺りは曖昧ですね。そろそろプロフェッショナルなレベルに達してもいいのではないかと思っています。

キノシタの近況

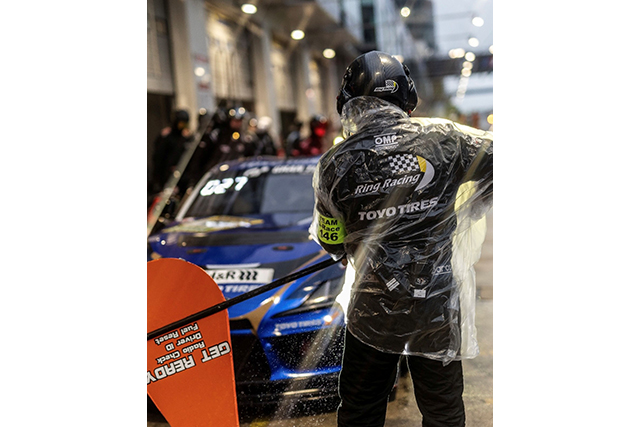

2025年の二ュルブルクリンク24時間は最悪の結果になりました。マシントラブルにより悩まされ、結局僕は一度も走ることができずにリタイヤしているのです。悔しいですが、それも二ュルです。次回に期待したいと思います。