394LAP2025.08.28

「夢は再びエキゾーストノートに乗って」

1970年代、日本にとってクルマは未来への切符であり、富士スピードウェイに轟いたグランチャン(以下GC)の爆音は夢そのものでした。英雄たちが命を懸けて駆け抜け、若者は自由を叫んで改造車に憧れました。その終焉から36年を経て、2025年「GCリターンズ」で夢は甦り、マシンではなく人々の心に眠っていた情熱が火を吹きました。その感動を木下隆之が綴ります。

1970年代、クルマが夢だった時代

1970年代、日本列島は油と鉄の匂いに包まれていました。街の片隅に建つ町工場では旋盤が鳴り響き、勤め人の背広のポケットにはボールペンと煙草が差し込まれていました。日本経済は、未曾有の高度成長期の余韻に震えていたのです。僕はまだ子供だったけれど、それでも古き良き昭和の1シーンがセピア色に蘇ります。

高速道路はまだ途切れ途切れでしたが、それでもアスファルトの新しい匂いを嗅ぎながら、多くの人が「豊かさ」という名の未来を夢見ていたのです。

トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、いすゞ。戦後の瓦礫から立ち上がった自動車産業は、世界に挑もうとしていました。トヨタ・カローラは米国で「安くて壊れない」と評判になり、ホンダは小さなエンジンで環境規制に挑み、マツダはロータリーで新境地を切り拓いていました。日本人にとってクルマは単なる移動の道具ではなく、希望そのものだったのです。それが1970年代。

そんな時代ですから、モータースポーツが昇華していくのは道理です。

GC、富士に鳴り響く宇宙船の咆哮

1971年、富士スピードウェイで「富士グランチャンピオンシリーズ(GC)」が産声を上げました。欧米から、とんでもないレーシングマシンが海を超えてやってきたのです。

地を這うかのように低く流星のように駆け抜けるマシンの群れは、豊かさを実感するようになった日本人の目を強く引いたに違いありません。

ローラT290、シェブロンB19――そのフォルムは、宇宙船が地上に降り立ったかのように思えたことでしょう。

観客席の誰もが息を呑んだに違いありません。爆音にかき消される歓声、振動で震える脚、胸を突き抜ける匂い。すべてが日常から遠く離れた異世界だったのです。

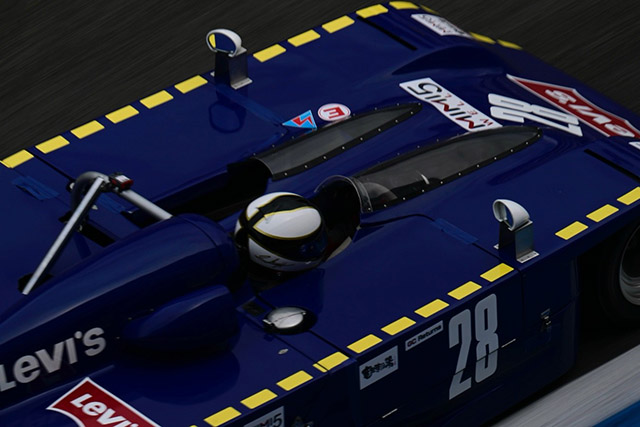

1971年から1977年までをGCの第一世代とするならば、第2世代(1978年〜1986年)では、F2シャシーに専用ボディをまとったマシンが登場し、路面を吸い込むように走る姿に観客は酔いしれました。戦闘力は、F1に次ぐトップフォーミュラと等しく、いや、タイヤがカウルで覆われているだけ空気抵抗は低く、ロングストレートを持つ富士スピードウエイをとんでもない速度で疾走したのですから、度肝を抜かされた観客を虜にしたのも納得します。

第3世代(1987年〜1989年)では、マシンはF3000をベースにした3リッター車が主役となり、無限やフォードDFVの雄叫びが、富士の空を震わせました。速さにはさらに磨きがかかり、翼があればそのまま空を飛んで富士の山に消えてしまいそうな非現実感があったのです。

英雄たちの素顔

観客が夢中になったのは、マシンだけではなく、そのハンドルを握る男たちの生き様だったはずです。

高橋国光、都平健二、長谷見昌弘、星野一義、高橋健二、関谷正徳……。GCマシンを高速で操る彼らは、日本人のヒーローだったのです。

観客はただ速さを求めていたのではありません。英雄たちの人生と共に、自分自身の青春を重ね合わせていたのかもしれません。

改造車文化と「チバラギ」の青春

GCは独特の文化を生みました。GCの熱はサーキットだけに留まらず、街の若者たちは憧れを胸に、自分たちの愛車を改造したのです。

マフラーを天に突き刺すように伸ばし、スポイラーを極端に張り出す。クラウンやセドリックは異様な姿に変貌し、やがて、千葉県や茨城県で特に流行したことから「チバラギ仕様」などと呼ばれるようになります。そんな独特の改造スタイルを生み出したのです。

それは法的には違法な改造車でしたから、警察は千葉県と東京都の県境に検問を張り、あるいは東名高速の厚木料金所の検問から改造車を追い返すという奇策を練りました。時には道路を封鎖することもあったほどです。

しかし若者たちは、それでも走りました。彼らは「反社会」ではなく、「反大人」という叫びによって、サーキットを目指したのです。それはGCという神への巡礼のように映りました。彼らにとってクルマは自由の象徴であり、GCはその偶像だったのです。

GC終焉、その後の空白

1989年、富士GCシリーズは幕を閉じました。サーキットから轟音が消えた瞬間、ひとつの時代が終わりました。

僕は何度か、博物館で眠るGCマシンを見ました。静かに展示されたローラ+MCSの横で、係員が淡々と説明をしてくれました。しかし僕の耳には、往時の轟音が甦っていました。人のいない展示室で、僕はひとり復活を祈ったのです。

実はGC隆盛の当時僕は、日産の契約ドライバーとして活動していました。F3000のひとつ下のカテゴリーであるF3を戦っていたのです。そう、もう少しでGCマシンのシートにありつける、その寸前のところまで迫っていたのです。

レーシングドライバーとしての成功は”GCドライバー”になって完結すると心に誓っていました。ですが、寸前のところで1989年にGCが終わってしまいました。それは僕の人生での傷跡になっています。ですからことさら、GCリターンズ2025の発足を歓迎したのです。

夢は不意に帰ってきました。2025年8月9日、富士スピードウェイ。「MIMI5 GC Returns(GCリターンズ)」。発起人は鮒子田寛。日本人初のF1挑戦者にして、黎明期の英雄です。

彼の人望と行動力に、多くの仲間が呼応しました。国内外のコレクターが眠っていたマシンを差し出し、往年のメカニックが呼び戻されました。1970年から1989年までの高度成長期とバブル経済を駆け抜けたGCマシンの咆哮が、成長する日本の応援歌のように響いたのです。

ピットでは老メカニックたちが笑っていました。

「いきなり電話があってな。久々にスパナを握ったよ」

手は震えていましたが、目は若者のそれでした。

エアスターターが高周波を響かせ、咳き込むようにマシンが息を吹き返す。オイルの匂い、震える床、観客の歓声。そこには36年前の富士が蘇っていたのです。

サーキットは同窓会のようでした。長谷見昌弘、津々見友彦、そして鮒子田寛。ライバルではなく戦友として、互いの背を叩き合う姿は、命を削りながら戦った男たちの、友情の姿に思えました。

「MIMI5 GC Returns(GCリターンズ)」では、12台のマシンが世代ごとに走り出しました。観客の誰もが泣いたように見えました。それは懐古ではなく、今この瞬間に蘇った夢だったのです。

僕は確信しました。レースは速さを競うものですが、それ以上に人の人生を映す鏡であると。汗と涙、友情と別れ、そのすべてがエキゾーストノートに溶け込み、富士の空に消えていったのです。

GCは確かに帰ってきました。ですが本当に甦ったのは、マシンではなく、人々の心の奥底に眠っていた夢だったのかもしれません。

ちなみに、「MIMI5 GC Returns(GCリターンズ)」は来年、シリーズ戦として富士スピードウエイに咆哮を奏でるそうです。

写真提供 金子博

石田匠

木下隆之

キノシタの近況

日本列島は猛暑に見舞われていますが、数々のレースが開催されるシーズンでもあります。僕も頻繁に富士スピードウエイに通い詰める毎日です。汗を流しながらのサーキット詣ですが、それはそれで楽しいものですね。