397LAP2025.10.08

「顔で勝負‼︎」

レーシングカーの顔は侮れませんね。かわいい顔に癒される一方で、オラオラ顔に睨まれれば思わず進路を譲ってしまう。そんなサーキットでの威嚇まで──“顔”が織りなす心理戦を木下隆之が考察しました。

柔和な表情に癒されます

フォルクスワーゲンが「ID. Buzz」の販売を開始しました。愛嬌を振りまく顔つきが話題となり、販売店には連日お客さまが訪れているそうです。

確かに、一目見れば「かわいい!」と声をかけたくなるようなフロントマスクですね。僕たちはそこに「親しみ」という感情を投影してしまいます。

古くからのクルマ好きならお察しの通り、「ID. Buzz」は1950年から1992年まで販売されたVolkswagen Type2、──通称“ワーゲンバス”へのオマージュです。フォルクスワーゲンといえばドイツ車ですが、このVolkswagen Type2が真価を発揮したのはアメリカ西海岸。自由を謳歌するサーファーやヒッピーカルチャーに受け入れられ、商用車でありながらパーソナルユースとして大ヒットしました。「自由」「個性」「ライフスタイルの表現」──その象徴が、時を超えて電動化された姿で蘇ったのです。

ボディは全長約5m、ミニバン枠に収まる堂々たるサイズ。動力源は91kWhのバッテリーと560Nmを誇るモーターと、中身はまぎれもない最先端のBEV(純電気自動車)です。しかし外観はどこかレトロ。特に「顔つき」はまさにタイプIIの再現で、見る人をホッコリさせる柔和な表情をしています。

ただし僕が気になるのは、この“優しい顔”が日本市場で受け入れられるかどうか、という点です。

ご存じの通り、日本のクルマは近年「オラオラ系」と呼ばれる威圧的ともとれるデザインが主流です。まるで武将の兜を思わせるフロントグリルや、昆虫の複眼を思わせるギラギラしたヘッドライト。中には、爬虫類を彷彿とさせる獰猛なデザインも少なくありません。メーカーの調査によれば、実際にそうした威圧的なルックスの方が売れるのだとか。となれば、デザイナーも当然そちらに寄せてしまう。結果として「柔和な顔」は、販売で苦戦を強いられているのが現状です。

だからこそ、「ID. Buzz」は日本市場で一種の試金石になるのではないでしょうか。もしこのクルマが売れれば、「オラオラ系こそ正義」という神話に風穴を開ける存在になるかもしれません。威圧ではなく、親しみ。挑発ではなく、安心。そんな「顔」を持ったクルマが街を走る姿を見たいと、僕は願います。

シミュラクラ現象

人間には「シミュラクラ現象」という不思議な感覚があるそうです。3つの点が集まると顔に見えてしまう、あの現象のことです。

雲の形や壁の模様に、目と口を見つけてクスッとした経験は誰にでもあるでしょう。そしてこの習性こそが、僕たちにクルマのフロントマスクを「顔」として認識させているのです。

ヘッドライトとフロントグリルが並べば、それは立派な表情になります。たとえばシャープなライトは「冷静で切れ者のビジネスマン」の眼光に見えますし、流麗なデザインは「舞踏会の貴公子」の微笑みに思えてきます。SUVの大口グリルなどはどうでしょう、完全に「肉食獣が咆哮する顔」ですよね。駐車場にずらりと並ぶクルマたちは、無言の動物園か仮面舞踏会のようです。

さらに、この「顔」はデザインの一要素にとどまりません。ドライバーに安心感や高揚感を与え、走行中の存在感を決定づけます。信号待ちでふと横に並んだクルマの鋭いヘッドライトに「挑発的な視線」を感じて、つい右足に力が入った経験はありませんか?それこそがシミュラクラ現象の魔法であり、自動車文化を彩る隠し味なのです。

僕たちは無意識のうちに、クルマを仲間や相棒のように感じています。毎朝ガレージで愛車と目が合ったとき、つい「おはよう」と声をかけたくなるのも自然なことです。冷蔵庫のドアにそんな気持ちを抱かないのに、クルマには愛着を覚える。それはクルマの「顔」が僕たちを見返し、何かを語りかけているからなのでしょう。

「数ある工業製品の中で『愛』がつくのはクルマだけ」

自動車メーカーの某会長はそんな名言を残しましたが、納得ですね。

クルマはただの工業製品ではなく、僕たちの心を映す鏡でもあります。だからこそ今日も僕は、駐車場に並ぶ彼らの表情を眺めて、勝手に会話を楽しんでしまうのです。

デザインのためだけではなく…

一方で、一見、威圧的なデザインには意外な理由があるのです。実は「安全のため」、というのです。

一見「カッコつけ」のように見えるこの顔立ちですが、存在感を強調することで周囲の注意を引きやすくなります。人は本能的に「威圧的なもの」に目を奪われやすい。つまり、視認性が高まり、結果として事故を回避できる可能性が高まるのです。駐車場に並べば少々怖いですが、走行中にはむしろ「安全アピール」をしているわけですね。

この理屈はバイクのデザインにも当てはまります。二輪車は四輪に比べてどうしても存在感が薄い。交差点で気づかれずに巻き込まれる事故も少なくありません。そこでデザイナーが編み出したのが「オラオラ系」の顔です。特にライトを二灯にして、まるで猛禽類の目のように鋭さを出す。威圧的で武闘派な印象をあえて演出することで、他のドライバーに強烈な存在を知らせるのです。結果、「あ、バイクがいるな」と気づかせる。実に合理的な工夫です。

結局のところ、オラオラ顔はただのファッションではなく、「安全のための鎧」なのです。兜をかぶる武将が戦場で生き延びたように、現代のクルマやバイクもまた、威圧的な顔を身につけて街を駆け抜ける。──そう考えると、あの強面マスクも少し頼もしく見えてきますね。

勝負の世界だからこそのオラオラ顔

冒頭からクルマの顔の話をしてきたのには理由があります。僕はふと考えました。レーシングカーの顔も、じつは「オラオラ系」にした方が安全なのではないか、と。あるいはライバルに対して威嚇の効果を発揮するのではないか、と。

公道を走るクルマのデザインが威圧的になるのが、視認性を高めるためだと言われているのならば、時速300キロの世界で戦うレーシングカーも同じ理屈が働いていいはずです。バックミラーに映った時、柔和な表情のマシンが迫ってきても「どうぞどうぞ」と譲る気にはならないでしょう。しかし、牙をむいた猛獣のような顔つきで迫られたら、思わずアクセルを緩めたくなるかもしれません。心理的な圧力はレーシングの世界でも立派な武器になりそうな気がしています。

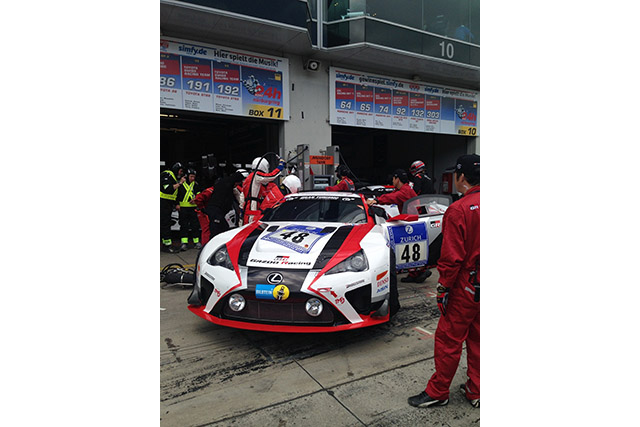

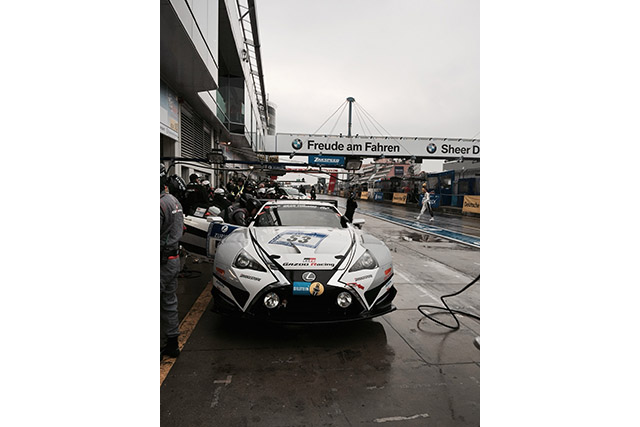

僕がライフワークとしているニュルブルクリンク24時間では、予選でトップ30位以内のタイムを記録したマシンには、「ブルーライト」装着の権利が与えられます。フロントガラスに組み込まれたそれは、強く光を発します。そのライトをバックミラーで確認したドライバーは、速いマシンが迫ってくるという緊張感を突きつけられます。ハッとして進路を譲ってしまうのです。まさにそれは「どけどけ〜」の合図なのです。

レーシングカーの基本フォルムは空力的な要件で決まります。フロントの開口部もサイドの造形も、速く走るために最適化されていて、それは譲れない物理法則の領域です。ですが、カラーリングやグラフィックは比較的自由です。ならば、そこに「オラオラ系」を盛り込めば、ライバルを牽制するツールになるかもしれません。

恐竜顔のレーシングカー

WEC(FIA 世界耐久選手権)の「ル・マン24時間耐久レース・LMGTE Amクラス」に参戦したPROJECT 1 - AOレーシングの「ポルシェ911 RSR-19」。その牙を向いた恐竜を思わせるデザインが話題になりましたね。ティラノサウルス/T-Rexからもじり「Rexy」と名付けられたそうです。

確かにインパクトがありました。僕はル・マン24時間にエントリーしていませんでした。だから、このマシンが背後から迫ってきたときに萎縮するのか否かは分かりませんが、コンマ数秒の世界では有利に働いたのではないかと想像しています。

レースは肉体的・技術的な戦いであると同時に、心理戦でもあります。バックミラー越しの「顔」で相手を威嚇できるなら、それはすでにスタート前から勝負が始まっているということです。観客にとっては「迫力あるデザイン」として楽しめ、ドライバーにとっては「威嚇の道具」として機能する。オラオラ顔は公道だけでなく、サーキットでも「安全」と「優位性」をもたらすのかもしれません。

僕は何かと姑息な手段を考えるのが得意ですから、来年乗るマシンのカラーリングは、獰猛なオラオラ系にしようかと考えています。それだけでコンマ数秒のアドバンテージが得られるのならば、嬉しいですよね。

キノシタの近況

メディア対抗ロードスター耐久レースに参戦しました。富士スピードウェイを無給油で走り切るには、緻密な燃費計算と、4名のドライバーの安定した走りが欠かせません。最終的には、入賞を逃す7位でゴールを迎えましたが、純粋に速さだけを追求するレースとは異なり、エコランにはエコランならではの楽しみがありますね。