「ピットストップ、されど…」

端から観戦しているかぎり、レースの展開にはあまりに関係が薄い些細のことに感じるかもしれないけれど、実は当事者達が深く拘っていることがある。そして長い間悩み続けていながら、これいったブレイクスルーが見当たらず、革新を模索しつづけているものがある。

とまあ、大層に表現する必要はないのだが、「ドライバー交代の秘策」がどこかに転がっていないものかと、重箱の隅を突くような思いで、日々、頭を捻らせているのだ。

ひとりのドライバーが、長時間の激走を終えてピットインしてくる。ピットレーンの速度は50km/hだ。イライラするほどゆっくり見える。ストップボートに誘導され、ピット前に急停車。待機していたドライバーがドアを開け放つ。

ドライバーが飛び降りようとする。だが、無線やドリンクホースなどがマシンと連結さているためにもどかしい。すでに数秒が経過した。

なんとかコクピットから這い出る。だが、次のドライバーをマシンに固定するためにシートベルトを装着させなければならない。それがスムースには進まない。股下のベルトをバックルに固定。左側の腹部を固定する。左サイドはいま乗り込んだばかりのドライバーが左手で支える。そこにいま降りたばかりのドライバーが右手で差し込む。息が合わなければ、カチャカチャと金属が擦れ合う音が無意味に流れる。

ガソリン給油がもう終ろうとしている。これ以上長引けば、タイムロスになるだけだ。焦る、焦る。焦ればさらに作業が上手くいかない。結局、必死にコース上で稼いだ数秒が、一瞬の焦りで水泡に帰す。栄光のポディウムが、その一瞬のドライバー交代劇で遠のくこともある。

だから無視できないのである。

コース上で1秒稼ぐのは大変だけど、ドライバー交代で1秒失うのは簡単です。

迅速なドライバー交代劇は最高のスペクタクル。

「ああ、ピットでのロスは心底応えるよね」

たとえばSUPER GTのコクピットは、バトルを最優先に開発されている。着座点はBピラーより後退させられ、タイトなコクピットには長いシャフトでステアリングが突き出ている。夥しい数の計器が並び、ダクトや配線や、あるいはドライバーの水分補給のためのホースがとぐろを巻いている。そのコクピットに、十数秒で交代劇を敢行しなければならないのだ。

さすかにチームもそのあたりを心得ており、対策を講じてくれてはいるのだが、かといってオープンカーにひょいっと乗り換えるほど簡単ではない。

たとえばスーパー耐久は、短いレース(それでも3時間)でも、2回のドライバー交代を含むピットインが規定されている。3時間レースで2回。つまり、コース上で得る取り分よりも、ピット交代でのロスがより重要視されているのだ。

SUPER GTでは、セーフティカー介入時の緊急ピットインが制限されている。かつてのように、セーフティカーが介入した瞬間にピットに飛び込むことで、一発逆転が狙えなくなった。だがスーパー耐久ではまだそのチャンスが残されている。そんな場合、給油もタイヤ交換もせず、ただただドライバー交代だけのピットインもありえる。ドライバー交代の時間そのものが勝敗を左右するのだ。だから無視できないのだ。

「あの手この手が興味の対象に…」

僕は、各チームを巡っては、ドライバー交代のための対策を観るのが趣味になりつつある。

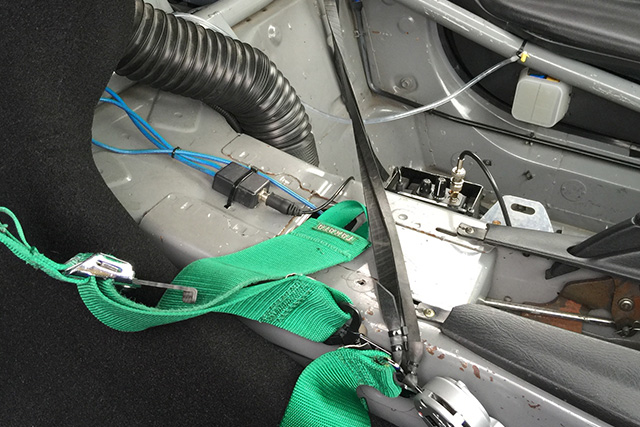

ドライバーを固定する腰ベルトが、乗り換える時に尻の下に挟まりモタモタすることのないように、ゴムベルトで左右に引っ張るのは基本中の基本だ。どのチームも必ずやっている。

肩ベルトも同様に、ロールケージやなにかからゴムひもでつなげ、背中に挟まらないように細工している。

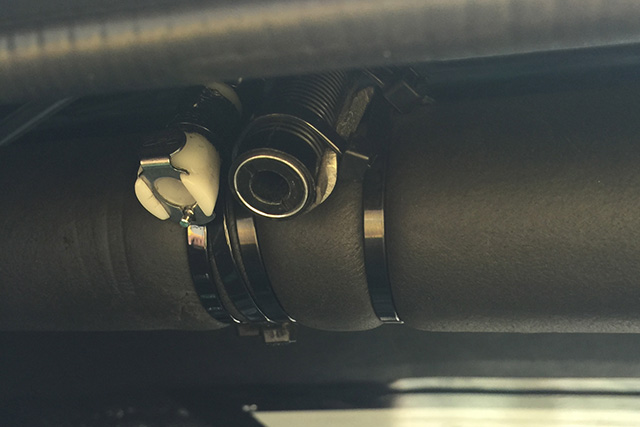

無線ジャックは? ヘルメットから伸ばされた無線コードはたいがい、ドア側の天井付近に設けられたジャックに突き刺すタイプが主流。TOYOTA GAZOO Racingは、ドア側のバケットシートの頭部保護部分にある。どちらにせよ、降りたばかりのドライバーが次のドライバーのために、差し込むのが常套手段だ。

とりあえずスタートして、ピットレーン走行中に差し込むタイプのマシンもある。そっちのほうが余計な作業が少なく賢い。

夏場のクールスーツは、助手席に設置されている。その脇にインアウトのジャックがあり、それはドライバーが走行中に差し込んだり抜いたりする。

まあ、言ってみれば簡単なことなのだが、実は規則で縛りがあるのだ。走行中は、すべての装具が組み込まれていなければならない。それはピットレーンでも同様だ。だから、ストップボードで完全停止してから、すべての交代作業に挑まなければならない。

発進も同様で、すべての安全装具が完了してからでなければ発進が許されない。それはピットレーンでも同様だ。

たとえば6点式の肩ベルト。不用意に乗り込むと背中に挟まってロスをする。ゴムひもで牽引するのは常套手段。

ゴム紐がビョンって引っ張ってくれるから、乗り込みがスムースなのだ。

ドライバー冷却用ダクトが無造作に括り付けられている。だがこれが良く効く。コストじゃない。アイデアです。

ドア側のロールケージには、無線とドリンク用のジャックが括り連れられている。脱着は簡単。

降りるドライバーの作業を順に言うと…。

マシン停止→ギアは、次の発進に備え1速にエンケージ→サイドブレーキ(あるマシンは)→キルスイッチオフ→シートベルトバックル解除→ドアから飛び出る→次のドライバーの乗り込みをサポート→無線ジャックイン→ドリンクチュープイン→腰ベルトイン→ドア側肩ベルトイン→助手席側肩ベルトイン→シートスライド補助→ドア締め…。

といった具合。それを十数秒で完結させなければならない。スプラッシュ&ゴーの場合、そのタイムがそのままレースタイムに置き換えられるわけだ。コース上で1秒稼ぐのは決死の努力が必要だが、ピットインで1秒失なうのは容易い。

先日、ともに戦ったスーパー耐久のSPOONでは、目から鱗が落ちるような細工が施されて驚いた。「乗り換えの時に、肩ベルトがはさまってタイムロスしそうだよね」そういうと、とあるメカニックが「うーん」と頭をひねってくれた。レース本番までに完璧に対策してくれていたのだ。

チームの大切なノウハウだから、残念ながらここで公言するわけにはいかない(ごめん)。けしてコストが嵩むわけでもなく、ほんのちょっとのアイデアの勝利なのだが、ドライバー交代の秘策を長い間模索してきた僕は感心させられたのである。

SUPER GTなどでのドライバー交代劇を観察していると興奮させられる。様々なアイデアを盛り込んでいるからだ。スーパー耐久でも同様で、限られた予算の中のアイデア勝負が楽しい。耐久レースのもうひとつの楽しみである。

レクサスRCニュル仕様の無線ジャックは、トヨタ紡織のシートに直接括り連れられている。走行中にはずれたとしても、自力でなんてかなるかもしれない…

SPOONチームのノウハウにも感心させられた。秘策は秘策だから秘密。

無線コードとドリンクチューブは、綺麗にまとめられている。脱着しやすいようにヘルメットにマジックテープでとめられている。

キノシタの近況

今年はじめてのニュルブルクリンク走行だ。Qualifying raceに参戦したのだ。マシンは熟成段階。狙いはニュルブルクリンク24時間だから、そこまではテスト参戦の意味合いが強い。僕にとっては、24時間までのコミュニケーション期間だと思っている。松井孝允、蒲生尚弥、期待しているよ!まずは桜の木公園に行って、成瀬さんを偲んできた。

木下 隆之 ⁄ レーシングドライバー

1983年レース活動開始。全日本ツーリングカー選手権(スカイラインGT-Rほか)、全日本F3選手権、スーパーGT(GT500スープラほか)で優勝多数。スーパー耐久では最多勝記録更新中。海外レースにも参戦経験が豊富で、スパフランコルシャン、シャモニー、1992年から参戦を開始したニュルブルクリンク24時間レースでは、日本人として最多出場、最高位(総合5位)を記録。 一方で、数々の雑誌に寄稿。連載コラムなど多数。ヒューマニズム溢れる独特の文体が好評だ。代表作に、短編小説「ジェイズな奴ら」、ビジネス書「豊田章男の人間力」。テレビや講演会出演も積極的に活動中。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本ボート・オブ・ザ・イヤー選考委員。「第一回ジュノンボーイグランプリ(ウソ)」

木下隆之オフィシャルサイト >