215LAP2018.3.14

量産車なき、レース参戦予定のないレーシングカー

3月5日、スイス・ジュネーブで開催された国際自動車ショーに視察に出掛けた木下隆之は、トヨタのブースで驚くべきマシンを目にした。量産スープラは姿形もデータもアナウンスされていないのに、レーシングカーがスポットライトを浴びていたのだ。そして木下隆之は予感したという。これは勝つための新たな手法だと。

GR スープラ・レーシング・コンセプトは華やかに

今回、ジュネーブショーのステージでスポットライトを浴びているスープラを観て僕は、感慨が深くなった。というのも、これまで何度もその新たな手法を提案し、理解されずに却下されてきたからである。

量産車とレーシングカーを同時に発表するスタイルは、近年ではあまり珍しいことではない。欧米ではもはや常識になりつつある。このところモータースポーツカテゴリーとして隆盛を誇るGT3カテゴリーなどは特に顕著である。

ニューモデル発表の場が、世界各地で開催される国際自動車ショーであるのは一般的なパターンだが、新型車両の傍らには同時にレーシングカーが並ぶ。量産車の開発は、レーシングカーの開発と並行して進められるからだ。その手法が奇異に映るとしたらそれは、日本メーカーが頑なに拒んできたからにほかならない。

ジュネーブショーのトヨタブースの中央で、「GRスープラ・レーシング・コンセプトは」は華やかなデビューを飾った。

80型とされる先代の雰囲気を色濃く踏襲する。フェンダーの隆起がスープラの証。

広大なショー会場で見ると、比較的コンパクトに感じる。勝利を積み重ねるに連れ、威風堂々としてくるのだろう。

ただ、今回の「GRスープラ・レーシング・コンセプト」が世界の驚きを誘ったことがある。それは、量産車の姿はまだ完璧にベールに包まれているにもかかわらず、レーシングマシンだけが先行して発表されたからである。

トヨタが発表したプレスリリースにも、量産車に関する記述はない。

全長 4575mm

全幅 2048mm

全高 1230mm

ホイールベース 2470mm

タイヤサイズ フロント 30/68-18

リア 31/71-18

駆動方式 FR

スペック表にはこんな数字が並ぶだけだ。もちろん量産モデルのスペックではなく。レーシングカーのそれである。

しかも意地悪く、こんなコメントが記載されている。

「往年のスープラをイメージしながら製作しました」

巻末にはささやかに、スープラの年表が載っていた。

1978年に初代スープラがアメリカでデビューし、第4世代の生産が2002年に終了している…と。

そう、量産車に関する資料には箝口令が敷かれているのである。

さらに興味深いことがある。

ル・マン24時間に参戦可能なLM-GTE仕様だと発表されているのにもかかわらず、具体的なレース参戦は否定されていることだ。そう、つまりレーシングカーは開発したけれどレースへの参戦予定はないというのである。

この手の公式コメントには裏があるのが常識だが、こんな奇異なことがあるだろうか。

ここからフェンダーや空力パーツを削ぎ落とすと量産車になる。

すでに戦闘態勢は整っている。

数100周にも及ぶサーキットテストが繰り返されているに違いない。

「なぜレーシングカーから発表したのだろうか」

開発担当者の多田哲哉氏に、マイクを向けると明快な回答が返ってきた。

「簡単な話です。まずはレーシングカーを製作してから量産車をデビューさせないと勝てないからです」

実はこの言葉を僕は期待していた。長い間、日本車がツーリングカーレースで劣勢を強いられてきたのは、この姿勢が不足していたからである。

唯一の例外は、日産スカイラインGT-R(R32型)だけだ。そのマシンは世界のツーリングカーレースを完全に制した。

多田氏の言葉を補足するとこうなる。

量産車は、公道を走るために必要な要件を満たすことを命題に開発される。それは衝突安全性能だったり環境性能だったり、不特定多数のユーザーがドライブすることを考慮しながら開発が進められる。

例えば、公道を走る量産車ではボディ剛性を高める必要があるから、あらかじめシャシーの構造部材を太く厚くする。スペアタイヤの搭載位置を考慮してフロアにスペースを確保することもある。寒冷地を走ることも想定する。トランクにゴルフバッグが積めるか否かなども検討される。

だが、それがレーシングカーとして障害になることがある。

ツーリングカーはレーシングマシンとして改造するに際して、厳格に守らねばならない規則がある。これとこれは一切手を加えてはならない、といった規則がある。もっと軽くしたいのに、量産車としてのボディ剛性に拘ったばかりに、レースで定められた車両最低重量を大幅に超えたマシンに成り下がってしまったということが往々にして起こるのである。

シャシー剛性など、太いロールケージを張り巡らせれば確保できるし、もちろんゴルフバッグなど積むことはない。そう、量産車の段階で、シャシーを軽くしておけば良かったなぁと。多田氏がレーシングマシンを先行開発したのは、後々遭遇するであろう不具合を事前に解消しておきたいという思いなのである。

多田氏は具体的な部分も説明してくれた。

「フロントフェンダーの後端にある切り欠きは、エンジンルーム内部の空気抜けのためです。それは改造することができません。だからあらかじめ刻みを入れておくのです。リアタイヤの前の吸気口も同様ですね」

開発専任者の多田哲哉氏は、トヨタ86も手掛けたエンジニアである。トヨタのスポーツカーの全てを任されている。

自信のあるストレートな言葉の数々は、スポーツカーを理解した男だけが口にできる。

「勝利の方程式」

そうしてにわかに思い出すのは、かつての華やかなモータースポーツシーンを彩ったマシン達である。

日産スカイラインGT-R(R32型)が世界を制したのは、当時隆盛を極めたツーリングカー選手権(グループA規定)のレギュレーションを熟読し、レースで勝つために量産車を開発したからである。

ツインターボのエンジンが2568ccに定められたのは、排気量と車重のバランスが厳格に区分けされており、その中で2568ccを超えれば不利な重量を背負わされるし、それよりも少ないと絶対的なパワーが得られないと判断したからである。

その代わりに、レーシングマシンとして改造が許されているブレーキにはこだわりはなかった。デビュー当初は、今の時代で言えば、エコカーのリーフでも採用している16インチタイヤに収まる小径サイズだった。レースの時には換えてしまえばいいという計算が働いたのだろう。

量産車開発のテーブルには、レーシングマシン改造規則書が積み上げられていたに違いないのだ。

規則書に従って量産車が開発された好例。日産スカイラインGT-Rは世界を席巻した。このマシンで僕も戦った。

スパ・フランコルシャン24時間に遠征した。2台とも優勝。あの感動は忘れられない。

量産車として、おそらく2019年にデビューする。そしてレース仕様のスープラも、ほぼ時を同じくしてサーキットに姿を現すはずだ。間違いない。

量産車とレーシングカーをどう結びつけるかがTOYOTA GAZOO Racingの使命なのだ。

そしてもう一つ付け加えるならば、サーキットを疾走するスープラは、圧倒的な速さで勝利するはずである。だってそのための正しい手法で開発されたのだから。海外のメーカーがワナワナと膝を震わせている様子が想像できる。

この時を僕は待っていた。しばらくスープラ熱が冷めそうもない。

僕がチームオーナーとなり、あるいはドライバーとして走らせたcdmaOneスープラ。

ニュルブルクリンク24時間では、総合3位を快走した。日本人としても日本車としても、もちろん僕にとってもベストポジションである。

キノシタの近況

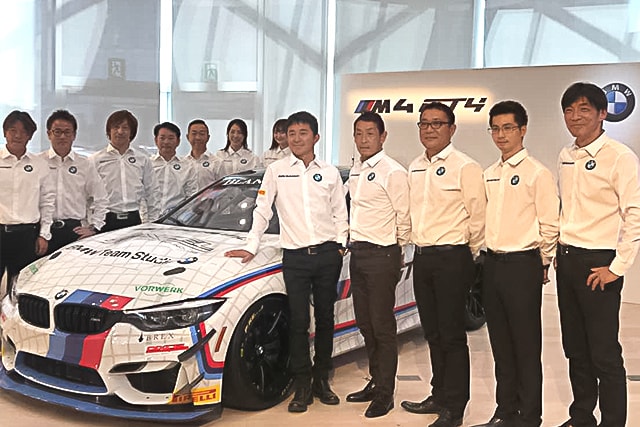

2018年の今年僕は、プランパンGTアジアに参戦することになった。

チームは名門「BMWTeam Studie」。マシンは今年新開発のBMWM4GT4である。相棒は砂子塾長だ。BMWのバッチを張って走るのは十数年振りである。

赤黒白以外のマシンに慣れるのに、何戦かかるのだろうか。

これからもよろしくね。