350LAP2023.10.25

「ドリフトマシンに挑戦」

モータースポーツの一つの競技にまで成長したドリフトは、どこまで進化するのだろうか。自身初めてドリフト専用車をドライブした木下隆之が、マシンの特性を語る。

競技として成立したドリフト

これまでマシンが横滑りする状態を表す言葉だった「ドリフト」が、やがてモータースポーツでの高度なテクニックの一つに昇華し、それが今ではモータースポーツの競技として絶大な人気を得るようになった。

サーキットレース、ラリー、ジムカーナ、ダートトライアル、そしてドリフト。モータースポーツの競技は数々存在する。ここに挙げた以外にも、フィギュアやエコランなど様々だが、その中でも後発のドリフトが令和になったあたりから興行として加速、一気にモータースポーツに欠かせない競技として成立したのである。

競技としてのドリフトをご存じない方がおられるかもしれないので、さわりだけ紹介すると…。

常にマシンをドリフト状態、つまり、マシンを激しくスライドさせ、カウンターステアをあてた状態で競うことが基本となる。

その上でスライドアングル、速度、安定性が審査対象となるのだ。速度や角度をデジタルに計測し勝敗を決定するシステムだけではなく、審査員の主観的な採点が加わる場合もある。

競技は単独走行による審査をいわば予選とし、そこで勝ち進んだドライバーは追走に挑む。追走とは、二台のマシンが並列で走行し、先行するマシンが後続のマシンを引き離せば勝ち。後続のマシンは、先行するマシンに接近したままゴールすれば勝利となる。先行と後続を入れ替えて勝敗を決めるのだ。

もちろん、常にドリフト状態で演技することが条件だ。

かつてはプロレス的なエンターテインメント要素が強く、審査員の採点で雌雄を決していた。もうもうと撒きあげる白煙や、挙動の派手さ、クラッシュの激しさなどがジャッジに影響した。観客が盛り上がることが優先されたのだ。現在は速度や角度をデジタルでジャッジする傾向にあるものの、派手なことが正義であるのはかつての名残だろう。

もはやシリアスな競技に進化

もっとも、観客ウケを狙っていたのでは勝てないレベルにまで競技化している。ドリフトアングルはほとんどスピン寸前にまで増えているし、進入速度は200km/hを超えることもある。もはや、お遊びでドリフトと戯れる感覚を超越しているのだ。

過大なスライドアングルをキープするためには、マシンを改造しなければならない。

まず、エンジンパワーは推定で1,000馬力を超えるまでにチューニングされているというから恐ろしい。しかも、微細なアクセルコントロールが要求されるから、エンジンレスポンスも問われる。アクセルを踏みっぱなしではなく、右足はオンオフ操作で忙しい。それに追従できるエンジン特性でなければならない。

パワーバンドは広さも求められる。ドリフト中のシフトアップやダウンはドリフトドライビングをより困難にするから、可能な限り変速せずにアクセルコントロールだけでドリフトを完結させたい。そのためには、ワイドな出力特性が求められるのだ。

特に、低回転域のトルクを充実させたい。ドリフトアングルが収束しそうな瞬間でも、アクセルペダルを踏み込みさえすれば後輪が路面を蹴散らすパワーが不可欠なのだ。

しかも、1,000馬力ものパワーを炸裂させておきながら、スライドしている分だけ速度は相対的に低い。冷却性にも課題があり、スライド状態であることからラジエーター冷却のためのフレッシュエアーを正面から得ることが困難なのだ。追走ではほとんど冷却は期待できない。そんな過酷な環境でもオーバーヒートさせないのは容易いことではない。

少々乱暴な言い方をするならば、サーキットレースではフレッシュエアーに余裕を持って取り込める。レースでは微妙なアクセルコントロールよりもフラットアウトでのピークパワーが優先されるものの、ドリフトではエンジンにとって苦手な低回転域のレスポンスが求められる。パワーとレスポンスは、ある意味でトレードオフの関係にある。1,000馬力ものパワーを炸裂させながら、低回転特性を磨き込むには高い技術力が必要なのだ。

だから、エンジンチューナーに求められる技術も高い。安易なパワーアップではなく、高度な技術的ノウハウが求められるのだ。

カウンターステアの可動範囲を広げるために、フロントサスペンションのナックルアームを改造するのが基本だ。タイヤの切角にして50度〜70度ほど切れる。タイヤが外れてしまっているのではないかと心配になるほどに切れるのである。これによって、過激にスライドさせてもスピンから逃れることができるというわけだ。

もっとも過酷なタイヤは…

1000馬力ものパワーを炸裂させて路面を掻きむしるのだから、タイヤはたまったものではない。煙幕のような派手な白煙も審査対象だというから、煙の立ちやすいゴム特性が求められるともいう。

静止した状態からいきなり競技に飛び込む性質上、コールドタイヤでも高いグリップ性能が求められる。タイヤには、高いグリップを発揮するのに理想的なトレッド温度がある。冷えた状態では、満足なグリップが得られない。

だがドリフト競技では、停止した状態、つまりコールド状態からいきなり競技がスタートする。そこでモタモタしてはいられないのだ。

しかも、わずか30秒ほどの競技とはいえ、特にリアタイヤは1,000馬力を受け止め続けており、異常発熱する。それでも熱だれさせてはならないのだ。低温から高温まで性能を一定にキープするのは、タイヤにとっては無理難題に近い。それをやってのけたタイヤが勝利するのだ。

リアタイヤが高温にさらされているものの、一方のフロントタイヤは冷えたままだ。

これもタイヤ開発を困難にさせている理由の一つだろう。

さらにタイヤ開発を困難にさせているのは、ドリフトと速さのバランスを整えることだ。一般的にタイヤには適切なスライドアングルがある。派手にスライドさせるとグリップが下がる。サーキットレースでドリフトシーンが少ないのは、それが理由である。

それにもかからず、スライドさせた状態で、かつ、速く走らなければならない。単走では速度が判定要素になる。そればかりか、追走ではライバルを引き離さなければならないし、あるいは追い詰めなければならない。タイヤにとってもっとも性能が低下するスライド状態をキープしながら加速させなければならないのだから、これほど困難な要求もないだろう。もはや物理の限界を越えようとしているかのような難易度なのだ。

それほど過酷な競技であることから、タイヤライフは短い。

タイヤの消耗は、サーキットレースのレベルを超越している。一回のトライでリアタイヤはお役御免だというから、腰を抜かしかける。タイヤサイズはことさら太い。タイヤ販売店で購入したら1本十数万円もするタイヤを、わずか1分ほどで消費してしまうのだから、これはもう夢の世界だ。

常勝トーヨータイヤをはじめ、多くのタイヤメーカーがドリフトの世界に参入しており、そこでサポートされているドライバーだけがドリフトのトップカテゴリーでシード権を得ているのも納得する。

専用マシンにトライしてみると…

幸運なことに、ドリフトの常勝チームであるトーヨータイヤのデモンストレーションマシンを拝借して、自身初のドリフトに挑戦する機会を得た。

トーヨータイヤは現在(10/25時点)シリーズランキング1位と2位、4位をキープしており、下馬評通り2023年のシリーズチャンピオンを確定的にしている。

マシンはGR86とGRスープラ。高性能なFR車として人気のモデルを投入している。

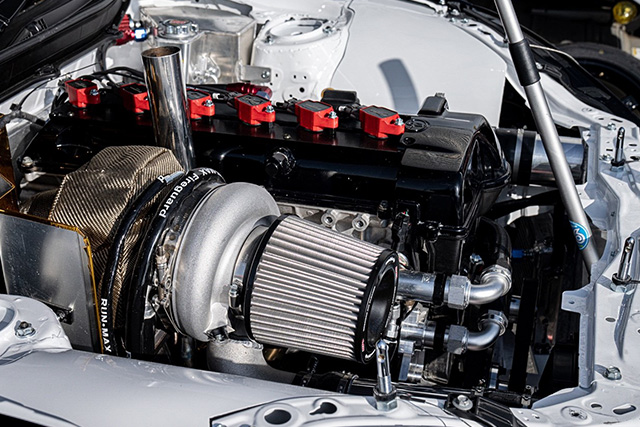

僕がトライすることになったマシンもGR86である。改造範囲は本番車より抑えられており、500馬力ほどの仕様だが、ビッグなタービンを組み込んでいる。

装着しているトーヨータイヤ「プロクセス」はハイグリップ仕様だから、500馬力ものパワーを叩きつけてもタイヤは簡単には空転しない。ゆえに、コーナー進入ではパワードリフトではなく、サイドブレーキを使ってヨーモーメントを引き出す必要があった。

だが、少々乱暴にブレーキングドリフト状態に落とし込んでも、カウンターステアさえ当てていればスピンはしづらい。大舵角を許容するナックルアームの細工が効いているのだ。

不遜を承知で言えば、どんなに乱暴に扱ってもスピンする気配がない。ドリフトに持ち込んでさえいれば、あとはアクセルとハンドルでバランスさせるだけで、なんとなくドリフト風にはなった。

もちろん、そこから競技レベルに到達するには高度な技術が必要であることは論を待たないが、遊ぶ限りイージーなのだ。

僕がモータースポーツに目覚めた頃に、競技としてのドリフトは存在していなかった。ダートトライアルやジムカーナからスタートしたのは、マシンをスライドさせることが楽しかったからだ。その後サーキットレースに転向することになるのだが、もしあの時代にドリフトが競技として存在していたら、こっちの世界に進んでいたかもしれないと本当に思っている。

キノシタの近況

中国のモータースポーツを視察してきました。実際にマシンをドライブし、主催者と密にコミュニケーションを重ねた。近い将来、中国のモータースポーツは確実にヒートアップすると確信しましたね。