305LAP2021.12.9

スーパーGTをコントロールする管制室

過激なバトルが展開されるスーパーGTでは、多くのレースがそうであるようにクラッシュが発生する。その際、ドライバーにペナルティが科せられることがある。スーパーGTは、そのジャッジの精度が高いことにも定評がある。果たして誰がコントロールしているのだろうか。システムが気になる。木下隆之が管制室に潜入した。

クラッシュの検証が行われるのは…

「おっと〜、ゼッケン▲とゼッケン○が接触ぅ〜。順位を落としたぁ〜」

レースの実況アナウンサーが叫ぶ。

「これはペナルティが発令される可能性がありますよ」

解説者がコメントを加える。

レースをテレビ観戦していると、たびたびこんなやりとりを目にすることがある。

マシンとマシンとが高速で、しかもわずかな間隔で競い合うサーキットレースでは頻繁に見かけるシーンである。マシンが先を争う。自ずと接触やクラッシュが発生する。それはそれでサーキットレースの醍醐味の一つであることは否定しないが、当事者になってみれば避けたいことに違いない。

問題は、それがフェアだったのか悪質だったのかが問われるということ。ライバルを故意にスピンに陥れることは、高度なドライビングテクニックを持つプロドライバーにとっては決して難しくはない。だがそれを放置していては、健全なモータースポーツは成立しない。そのためのペナルティ発動なのだ。

レース実況アナウンサーの絶叫の直後、テレビモニターの下段にはこんなメッセージが表示される。

【T10 #▲ #○ 接触検証中】

「T10」はターン10、つまり第10コーナーを意味する。そこで発生したゼッケン▲とゼッケン○との接触に対して審査委員会が、加害者と被害者の検証を行っているのである。

それからおよそ数分で、行為に対する検証結果が確定する。

【#▲ #○ インシデント判定 接触行為と判定】

インシデントとは事件が発生したことを意味する。ちなみにインシデントとアクシデントではわずかに意味合いが異なる。アクシデントが悪質な重大事件という感覚なのに対してインシデントは、事件というより”ミス”という柔らかいニュアンスが含まれる。つまり、ゼッケン▲とゼッケン○の接触は重大事件ではないものの、レース規則的には、あるいはマナー的にはペナルティ対象であることを意味する。

では、その検証は、いつどこで誰がしているのか。意外に公表されていない。というわけで今回、スーパーGT最終戦が開催されている富士スピードウェイの、競技を監視しコントロールしている管制室(コントロールルーム)に潜入。特に、服部尚貴レースディレクターに張り付き、真相を暴くことにしたのだ。

服部レースディレクターがタクトを振る

服部尚貴氏に関して、いまさら説明する必要はないだろう。これまで数々のカテゴリーでチャンピオンを獲得してきている。トップフォーミュラやツーリングカーでも活躍。日本で数少ないF1ドライバーでもある。活動は国内にとどまらず、米国インディシリーズでも活躍した。そればかりか、トップフォーミュラやスーパーGTの監督を務めるなど、経験が豊富なのだ。造詣の深さと判断の的確さが認められ、レースディレクターに就任したのが2019年のことだ。服部レースディレクターがGT500の引退を表明した翌年から要職についている。

個人的にも親交があり、スパ・フランコルシャン24時間ではチームメイトだった。だから普段は「はっちゃん」「きんちゃん」の仲である。それゆえにレース判断に対して意見を戦わせることも少なくなかった。四輪脱輪の是非に関して侃々諤々、お互いに持論を展開したこともある。ただ、信念を曲げることはなく、立場を超えて毅然とした態度で挑む姿勢は、レースディレクターに相応しいと思っている。

服部レースディレクターのジャッジ能力が、モータースポーツ界で高く評されたレースがある。スーパーGT鈴鹿、トップを快走しているZENT立川祐路選手が「黄旗を無視した…」ように見えた事件へのジャッジである。

GT500を駆る立川選手はスプーンカーブに差し掛かっており、目の前のGT300をパスした。だがその瞬間にポストでは黄旗が振られていた。黄旗が振られている区間では一切の追い抜きが禁止される。レース規則に違反したと誰もが思った。少なくとも、テレビ画面では、立川選手が違反したように見えた。テレビでも複数回に渡ってその瞬間がリピートされ、スロー再生までされた。たしかに立川選手がGT300車両を抜いた瞬間、背後に映るポストではオフィシャルが黄旗を振っていた。だというのに、立川に選手ペナルティが科せられることはなかった。

それに関して多くの関係者が疑問を抱いたのだが、そのジャッジが正しかったことが明らかになる。我々の目線では、つまり、テレビカメラからの角度から見れば、黄旗が降られた直後に立川選手がスプーンカーブに進入したことになるのだが、別の角度からの映像で、ポストと立川選手を結んだ仮想線を辿ってみれば、立川選手がポスト前を通過した直後に黄旗が降られ始めていたことが判明したのである。つまり、服部ディレクターの判断は正しく、立川選手に落ち度はない。

距離にして数10センチの検証、時間にして1000分の一以下のジャッジ。僕が管制室の中を覗きたいと思ったのはこの時である。

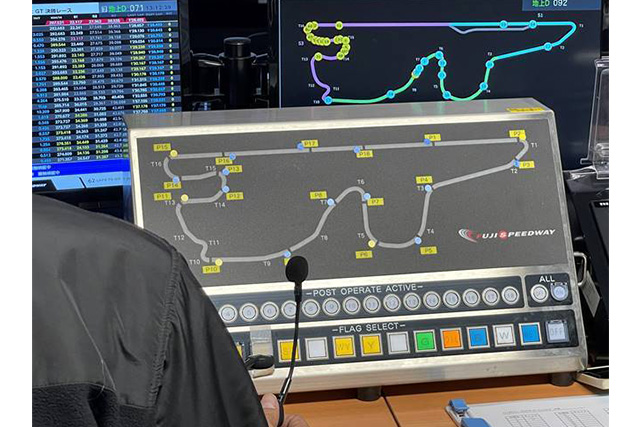

管制室はサーキットのパドック内の、ピット棟とは独立したビルの二階にそれはある。おびただしい数のモニターが設置されている。壁一面に設置された巨大なモニターは16個。そのモニターは4分割されており、それぞれ異なる映像を映し出している。サーキットのすべてのコーナーや直線を、あらゆる角度で捉えているのだ。

レースを監視コントロールする競技委員はおよそ30名。それぞれのテーブルにはさらに小さなモニターが設置されている。その数を合計すると105。サーキットで起こる出来事を肉眼で見ているかのように監視できるのである。服部ディレクターはその中央で、管制室を統括する。

ちなみに、管制室はピットロードに面したコントロールタワーにあるから、振り返ればコース上を俯瞰で眺めることができる。観戦するには一等地であろう。だが、管制室のコース側は厚いブラインドで遮光されている。室内は薄暗い。いわば、音楽スタジオやテレビ調整室のよう。モニターだけを視覚としてコースを観察するシステムなのである。

喧騒と安堵の抑揚が続く…

管制室の緊張感は特別だった。

驚いたのは、レース前のセレモニー。国歌斉唱ではドライバーやメカニックがそうするように、全員が起立し無言で頭を垂れていることだ。レースの成功を祈るかのような様子であり、ドライバーの安全を祈っているようにも見えた。

だが、管制室が静寂に包まれていたのはその時だけである。レースがスタートするとそこは喧騒に包まれる。コースサイドのポストから次々と情報が届く。四輪脱輪や二輪脱輪、あるいは接触の有無。蛇行の数。スーパーGT最終戦には43台のマシンがエントリーしていた。監視しているすべての走りが、逐一管制室に寄せられるのだ。

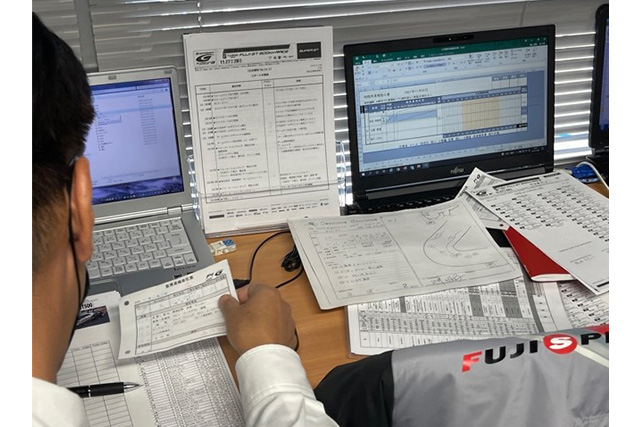

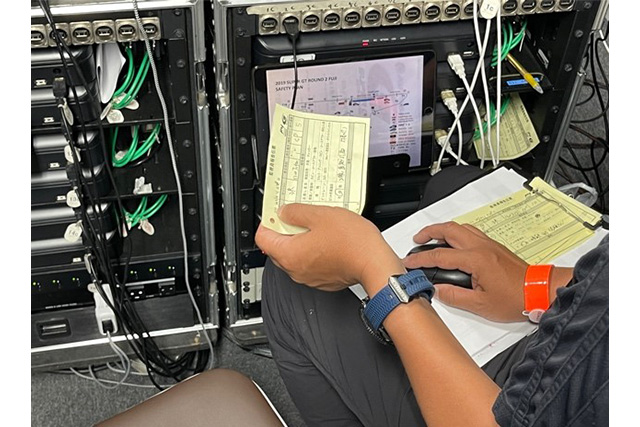

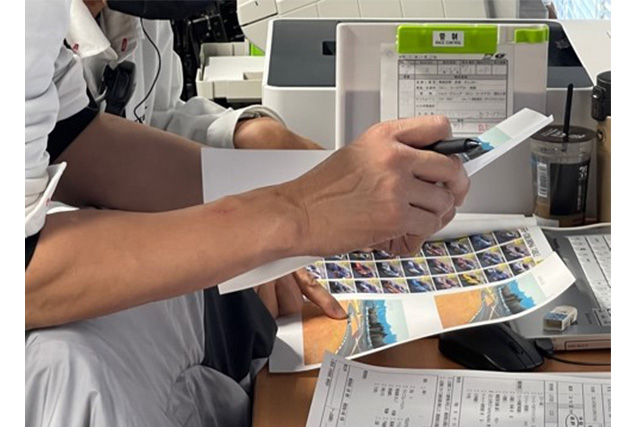

ポスト員から検証が必要な事案が寄せられれば、それが小さなカーボン複写のメモに記入され検証班に手渡される。それがモニターによってリピートされ、違反の有無が検証される。

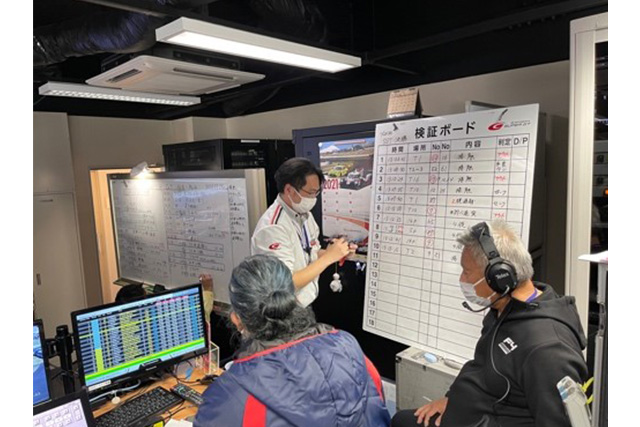

白板には、事案の発生が時間軸で記入され、ペナルティが科せられたのか不問なのかが記入される。

ペナルティが発令されれば、A4版の「通告書」が記入される。ドライバー、チーム、規則書の項目、ペナルティの内容、それに対して役員の確認サインが記される。審査委員長と2人の審査委員、競技長、そしてレースディレクターによって確認され、書類として保管されるのだ。

こう言って許されるのなら、その喧騒は築地の魚河岸のようであり、セリで叫ぶ仲買人のようでもある。僕にとっては意味不明な走り書きがなされた伝票が飛び交う。

「接触伝票、あげて〜」

「ちょっと待って‼」

「早くして‼」

喧騒の中で重要案件を漏らさずに伝えるためには、おのずと声を張ることになる。いつしかセリの立会場のような騒乱になるのだ。

多くのスタッフが耳にインカムを装着している。つまり、無線でもそれぞれが交信をしているのだから、どれだけの議論が交わされているのかと思うと呆れてしまうほどだ。

ただし、四輪脱輪の検証はまだ序の口だった。すぐさまペナルティが科せられるわけではないからだ。喧騒のピークは、重大なインシデントの発生である。多重クラッシュがモニターに映し出される瞬間、総立ちになった。

「緊急体制発令‼」

服部ディレクターが叫ぶ。

壁面の画面が赤く点滅した。

多重クラッシュだ。事故の映像が何度もリピートされる。あらゆる角度から検証される。加害者と被害者の特定。あるいはレースバトル中の行為として不問に付されるのか、という判断が迫られる瞬間だ。

実は服部レースディレクターを補佐するメンバーがある。松田晃司氏と村上敦氏。正式な役職名はDSO(ドライビング・スタンダード・オブザーバー)である。DSOは兼務する服部レースディレクターを含め手3名。つまり、際どいジャッジが求められる瞬間には、奇数である方が都合が良い。インシデントに対してそれぞれが検証、最終判断は服部ディレクターであり競技長なのだが、複数の判断とすることでより精度を高めている。

正確で素早い判断が求められる

「ペースカー出すよ」

服部ディレクターが叫ぶ。

「10、9…3、2、1。発令‼︎」

意外だったのは、コース上のデブリの撤去にも気を配っていることだ。ポスト員の立ち位置からは見逃してしまいそうなデブリの存在を、管制室から伝えている。

実は服部ディレクターは特別な無線システムを持っている。各チームの監督へのホットラインである。それは例えば、FCY(フルコースイエロー)のカウントダウンであり、セーフティーカー撤去のタイミングの告知である。まさに指揮者が演奏者をコントロールするがごとく、無線でタクトを振っているのだ。レースは個の思惑で競い合うものでありながら、レースというイベントはディレクターが俯瞰でコントロールするものだとあらためて感じた。

そんな管制室の喧騒が休まる時がある。それはもちろん、重大なインシデントがなく、レースが安定して進行している時だ。

「緊急体制解除‼」

号令をすると服部レースディレクターがゆっくりと椅子に腰掛けた。そして背後で観察していた僕に小さく呟いた。

「ねっ、戦場みたいでしょ」

その瞬間だけは、いつものはっちゃんの笑顔だった。

そして、デスクにある一本のエネルギードリンクに口をつけた。筋肉的な疲労は少ないだろう。管制室の中央から一歩も動かないのだから。だが、脳内は高速で回転している。糖分を補給しているのが証拠だ。

「まだ半分なの? もう1レース分やったみたいに疲れるぅ〜(笑)」

こう言って、管制室の空気をときほぐす。関係者から笑いが巻き起こった。

この緩急の使い分けのうまさこそが、有能なディレクターの才能だと思う。抑揚をつけて感動を組み立てる指揮者のようである。

松田晃司DSOの言葉も重い。

「チームは何億円もかけてレースをしている。ドライバーは人生をかけてレースに挑んでいる。僕らは絶対にミスできないんですよ」

レースコントロールこそ、絶対にミスが許されないのだ。その重圧に押しつぶされそうになった。

キノシタの近況

漁船や農耕機で有名なヤンマーが、プレジャーボートの世界に進出した。工業デザイナーのケン奥山氏のデザインであり、画期的な造形が美しい。370馬力のハイスペックエンジンを3基搭載。巡航速度40ノットを誇るというのだ。冬の東京湾が狭く思えた。