レースで鍛えられるハイブリッド技術

THS-Rと市販ハイブリッド車の密接な関連性(3/3)

ハイブリッド技術でル・マンを目指す

トヨタは2012年、ル・マン24時間を含む世界耐久選手権シリーズ(WEC)参戦を決意。新たにTS030 HYBRIDを開発した。ル・マン24時間/WEC参戦の目的は「市販車の開発に生きる技術を短期間で得ること」、そして「挑戦する姿勢を通じてレースファンの共感を得ること」だった。

トヨタは2012年、ル・マン24時間を含む世界耐久選手権シリーズ(WEC)参戦を決意。新たにTS030 HYBRIDを開発した。ル・マン24時間/WEC参戦の目的は「市販車の開発に生きる技術を短期間で得ること」、そして「挑戦する姿勢を通じてレースファンの共感を得ること」だった。

ハイブリッドシステムと、これと協調して機能する3.4リッターV8自然吸気エンジンは、トヨタ自動車の量産ハイブリッド車開発部門の協力を得ながら、モータースポーツ部が主体となって開発された。一方、パワーユニットを載せる車体の開発は、トヨタの欧州におけるモータースポーツ活動拠点であるTMG(Toyota Motorsport GmbH)が主体となって取り組んだ。日本で開発したレース専用ハイブリッドシステムTHS-R(Toyota Hybrid System - Racing)とエンジンをTMGに送り、車体に組み込むことで、TS030 HYBRIDは成立した。

プリウスなど、トヨタの市販ハイブリッド車が搭載するハイブリッドシステムはTHS-Ⅱ(TOYOTA Hybrid System 2nd generation)と呼ばれるが、TS030 HYBRIDが搭載するハイブリッドシステムはレース専用でTHS-Rと呼ばれる。エネルギーの回生と放出にモーター/ジェネレーターユニット(MGU)を用いるのは両システムに共通しているが、THS-Rが用いるMGUは強化され、エネルギーを蓄える装置も異なる。なぜなら、市販車とレース車両では求められる特性が異なるからだ。

プリウスなど、トヨタの市販ハイブリッド車が搭載するハイブリッドシステムはTHS-Ⅱ(TOYOTA Hybrid System 2nd generation)と呼ばれるが、TS030 HYBRIDが搭載するハイブリッドシステムはレース専用でTHS-Rと呼ばれる。エネルギーの回生と放出にモーター/ジェネレーターユニット(MGU)を用いるのは両システムに共通しているが、THS-Rが用いるMGUは強化され、エネルギーを蓄える装置も異なる。なぜなら、市販車とレース車両では求められる特性が異なるからだ。

一般に、市販ハイブリッド車が搭載するTHS-Ⅱは、「停止時にエンジンを休止するアイドリングストップ機構を備える」「MGUのみの動力で走るEV走行ができる」「プラネタリーギヤ式の電気CVTを活用し、エンジンの高効率運転ができる」「制動時に運動エネルギーを回収して電気エネルギーに変換する"回生"ができる」という4つの特徴を持つ。

市販ハイブリッド車の場合、信号待ちがあったり、市街地を走ったり、高速道路を走ったりと、大きく変化する走行する条件に対応する必要がある。

THS-Rに求められたレースのための性能

一方、レースでは同じコースを周回しながら「急加速して高速走行を行い急減速する」繰り返しとなる。当然信号待ちはないので「アイドリングストップ」は必要ない。「EV走行」はピットレーンを走行する際には役立つが、重点的に開発すべきテーマではない。エンジンは全開全負荷の領域を使うことがほとんどなので、「プラネタリーギヤ式の電気CVTを活用したエンジンの高効率運転」は不要である。つまりTHS-Rで最も重要視すべきは、「制動時のエネルギー回生と加速時のアシスト=力行(りきこう)」の能力である。

一方、レースでは同じコースを周回しながら「急加速して高速走行を行い急減速する」繰り返しとなる。当然信号待ちはないので「アイドリングストップ」は必要ない。「EV走行」はピットレーンを走行する際には役立つが、重点的に開発すべきテーマではない。エンジンは全開全負荷の領域を使うことがほとんどなので、「プラネタリーギヤ式の電気CVTを活用したエンジンの高効率運転」は不要である。つまりTHS-Rで最も重要視すべきは、「制動時のエネルギー回生と加速時のアシスト=力行(りきこう)」の能力である。

THS-Rを開発するにあたって、MGUとエネルギー貯蔵装置は市販車に対して大幅に強化する必要があることがわかった。なぜなら、市販車は相対的にゆっくり減速し、ゆっくり加速するのに対し、レース車両は急減速し、急加速するからだ。

高速から急減速した場合、回収すべきエネルギーは短時間に大量に発生することになる。それを効率良く回収するには、高出力のMGUと、エネルギーを出し入れする特性に優れた貯蔵装置が必要になる。つまり、市販ハイブリッド車に比べてはるかに高出力のモーターと、高能力のエネルギー貯蔵装置の開発が不可欠というわけだ。

エネルギー貯蔵装置としては市販車で多用されるニッケル水素電池やリチウムイオン電池ではなく電気二重層キャパシタを採用した。キャパシタはエネルギーを蓄える量的効率は悪いが、入出力の速度が速いという特徴を持っており、レースには適している。キャパシタについては十勝24時間レースでの経験を通して仕様の目処が立っていた。

高速から急減速した場合、回収すべきエネルギーは短時間に大量に発生することになる。それを効率良く回収するには、高出力のMGUと、エネルギーを出し入れする特性に優れた貯蔵装置が必要になる。つまり、市販ハイブリッド車に比べてはるかに高出力のモーターと、高能力のエネルギー貯蔵装置の開発が不可欠というわけだ。

エネルギー貯蔵装置としては市販車で多用されるニッケル水素電池やリチウムイオン電池ではなく電気二重層キャパシタを採用した。キャパシタはエネルギーを蓄える量的効率は悪いが、入出力の速度が速いという特徴を持っており、レースには適している。キャパシタについては十勝24時間レースでの経験を通して仕様の目処が立っていた。

また、MGUとエンジン及びブレーキの協調制御も重要な意味を持つ。市販ハイブリッド車もレーシングカーも、ドライバーのブレーキ操作から要求する制動力を読み取り、前後のブレーキ力とリヤの回生ブレーキ力を最適に配分する制御を行う。だが、急減速してコーナリングに入るレーシングカーではより精密な制御を行わなければ急減速時に車体の挙動を乱す危険性がある。THS-Rはこうしたエネルギー協調回生制御を高度に進化させたシステムである。

当初、開発陣はTS030 HYBRIDにはリヤのMGUに加え、フロントにもMGUを搭載する予定でいた。しかし開発中にレギュレーションが変更されたためフロントMGUは搭載されなかった。初年度のル・マン24時間レースは出場した2台ともリタイアを喫し、手痛い洗礼を受けることになった。

翌2013年は、2012年型をベースに、規則上搭載できないことがわかった前輪のMGUを当初から考慮せずその分、空力デザインを追求した改良型TS030 HYBRIDを投入した。そして2台共に完走して2位、4位に入賞したものの、念願のル・マン24時間レース優勝はならなかった。

THSの改良のためにル・マン挑戦を続ける

2014年、ル・マン24時間レースを運営するACOとFIAは車両規則の一部に変更を加えた。そこでトヨタはTS030 HYBRIDでの2シーズンにわたる経験を基にニューマシン、TS040 HYBRIDが開発された。

2014年、ル・マン24時間レースを運営するACOとFIAは車両規則の一部に変更を加えた。そこでトヨタはTS030 HYBRIDでの2シーズンにわたる経験を基にニューマシン、TS040 HYBRIDが開発された。

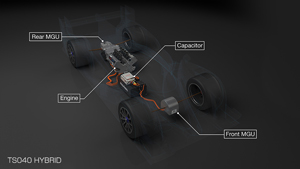

車両規則変更で4輪での回生/力行が可能になったため、TS040 HYBRIDには当初搭載しようと考えていたフロントMGUを搭載した。高速域から急減速するレースでは巨大な運動エネルギーが発生する。しかし制動時には荷重がフロントに寄るため、リヤにMGUを搭載するだけでは巨大なエネルギーは短時間に回生するには不十分で、フロントにもMGUを搭載する必要があった。

また、低速域から加速する際も、4輪にアシスト=力行をかけたほうが大きな加速力が安定して得られ、ラップタイム短縮効果が上がる。これでル・マン24時間レース用ハイブリッドシステムはようやく本来の理想とした形、村田プロジェクトリーダー言うところの「トヨタが開発を続けてきたレーシング・ハイブリッドシステムの集大成」に仕上がったのだ。

実際、2014年のル・マン24時間レースではTS040 HYBRIDに乗る中嶋一貴が日本選手として初めてポールポジションを獲得。世界中のレース&自動車ファンを驚かせた。決勝でもトラブルが発生するまではトップを快走する速さを見せつけたほか、トラブルで遅れたもう1台が驚異的な挽回で総合3位に入賞するなど、TS040 HYBRIDとTHS-Rの実力は証明された。

トヨタがル・マン/WEC挑戦を続ける理由は、まさにTHSの改良のために他ならない。厳しいレギュレーションの中でハイレベルの"技術を追求"し、レースを知り尽くした欧米の自動車メーカーと格闘する。その環境こそが、トヨタのハイブリッド技術を磨き、全世界のユーザーに向けて"もっといいクルマづくり"の実力を披露する絶好のチャンスなのだ。

サーキットの上で繰り広げてきた厳しい戦いを通してTHS-Rは、いまや動力アシストに留まらず車両運動性能を左右するまでに進化した。こうして得られた技術力や知識は、近い将来に市販車に活かされることになる。