![]()

「自動車レースはなぜ必要か。」この疑問に明確な答えを教えてもらった。なんだ、そんな簡単なことだったのか、と思わず唸った。以後、同調して機会ある毎にその説を触れ回ることにした。

「自動車レースはなぜ必要か。」この疑問に明確な答えを教えてもらった。なんだ、そんな簡単なことだったのか、と思わず唸った。以後、同調して機会ある毎にその説を触れ回ることにした。

通常、自動車レースの存在意義を尋ねられ、やれ自動車の発展に寄与したとか、テクノロジーの進化がさぁとか、いろいろ説明するが、その時に必ずある種の後ろめたさを感じていた。確かに、ルマン24時間ではパンクしないタイヤが完成したり、切れないヘッドランプが発達した。レースのおかげ。その理屈はウソではない。だが、どうももうひとつひっかかりがあった。しかし、ある時、そのひっかかりの理由が分かった。自動車レースが必要な理由は、「面白いから」、であり、理屈ではないからだ。面白いからやる。これ以上の理由はない。

しかし、それでもなんだかこちらの身勝手をごり押しして相手を煙に巻いているようで、その“理由”は完璧ではない気がしていた。だが、ついに明快な理由を先輩が教えてくれたのである。自動車レースは、人類にとってなくてはならない、という理由である。

エネルギーは発散しておかねばならない

勿体ぶらずに結論を急ごう。それは、「戦争を起こさないため」なのである。なんのこっちゃ? これは、その説を聞いたときの私の反応だ。たぶんみなさんも同じように思っただろうが、こういうことである。

エネルギーは発散しておかねばならない

勿体ぶらずに結論を急ごう。それは、「戦争を起こさないため」なのである。なんのこっちゃ? これは、その説を聞いたときの私の反応だ。たぶんみなさんも同じように思っただろうが、こういうことである。

バンクーバー・オリンピックで、上村愛子が4位になったのを知った瞬間、とても残念な気分になったと思う。上村選手は、厳しい鍛練を積み重ね、世界レベルに上り詰めたカービングのテクニックを会得していたことを知って期待していたからだ。もちろん、「一段一段なんですね」と、前回の5位からひとつだけ上った4位という、メダルに届かなかった結果をポツリと自己評価した上村選手本人の無念さは我々の比ではなかったはずだが、それでも、他人であるこっちまで悔しかった。それは、人という生き物が、“勝ちたい”と思っているからに違いない。同じ日本人が勝てなかったから悔しかったのだ。

逆に言えば、“人は競い合いが好き”ということになる。オリンピックに限らず、スポーツもゲームも、その目的は、形がどうあれ“相手をたたきつぶすこと”にある。叩きつぶすという表現がマズければ、単に「勝つ」でもいいが、相手を負かせて満足したい。まぁ、そう言ってしまっては元も子もないが、基本的に人間という生き物は、誰かに勝ちたい心を持っている。生きていること自体が競争だったりするのだが、これ以上話を進めると哲学的になって、素人の私の頭は混乱するばかり。誤解も深まりそうなので、話を簡単な方向に戻しておこう。

とにかく、人は競争が好きである。だからスポーツやゲームに熱中する。それが個人の場合なら、スポーツやゲームでいいが、国同士になると戦争になってしまう。そこにエネルギーが向かわないように発散しておくため。自動車レースの本来の存在意義はそこにあったのだ。

オリンピックは、世界平和に役立つと言われている。それはなぜか。もちろん、選手を中心として交流があれば、人はお互いを尊重し合うようになり、だから平和になる、という考え方も正しい。しかし同時に、オリンピックの場で戦うことで、“闘いのエネルギー”を発散している、という側面もある。

戦争は、最もハイテクな闘いである。コストを度外視しているからだ。そこに人間が本来持ち合わせている闘争心などと呼ばれるエネルギーを向かわせないためなら、できる限り大規模のイベントにすべきである。オリンピックが、地球規模の聖火リレーから始まって、開会式を大仰に行なうのはそうした目的意識が明確だからだ。自動車レース、中でもF1が必要なのは、そういう理由。自動車レースは、平和に貢献しているのである。この理屈を正当に理解してモーターレーシングに接している日本の自動車メーカーの担当者に、残念ながらほとんどお目にかかったことがない。

クラウンの生産ラインで見えた自動車レースの必然性

“いつかはクラウン”の意味は、いつか出世して買えるようになりたいクルマ、というような意味合いと思う。だが、私はここにもうひとつの意味を見いだしている。10年ほど前に、クラウンの生産ラインを見物させていただいて、クラウンと自動車レースの思わぬ関係を発見した。

クラウンの生産ラインで見えた自動車レースの必然性

“いつかはクラウン”の意味は、いつか出世して買えるようになりたいクルマ、というような意味合いと思う。だが、私はここにもうひとつの意味を見いだしている。10年ほど前に、クラウンの生産ラインを見物させていただいて、クラウンと自動車レースの思わぬ関係を発見した。

すでにその発見をする数年前から、たとえばエンジンは生産ラインの出口で燃料を入れてセルモーターを回すだけで一発で掛かるようになっていた。工作精度が極限まで高められ、いわゆる“調整”が不要になったということだ。

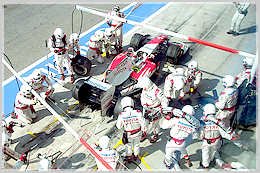

ちなみに現在のF1では、確認のためのインストレーションラップは行うが、各チームの本拠地からトランスポーターで運び出される段階で、次のサーキットに合わせたセッティングがほとんど終わっている。サーキットに到着して最初の1周を走った後に、気象状況などに対応してコンピュータのマッピングを微調整することはあっても、ハード的な作業はほとんどなし。たとえばホイールナットをいわゆる“増し締め”する場面にはお目にかかれない。なぜなら、徹底した管理の元で、温度上昇などを加味して、トルクが完璧にコントロールされ、管理が行き届いているからだ。前回お伝えした“整理整頓世界選手権”の一端がここでも垣間見られる。

さて、クラウンのラインである。そうして精度が上がったはずのラインの出口に、完成したクラウンが流れてくる。ナンバーを付ければそのまま街に走り出せる状態である。そこで最終検査の担当者が完成ホヤホヤのクラウンのドアを開け、おもむろに運転席に乗り込んで、なにやらゴソゴソやっている。何をしているのかを尋ねたら、ウィンカーからハンドル、ペダルなどが正常に作動するかどうかの最終確認をしているのだという。

さて、クラウンのラインである。そうして精度が上がったはずのラインの出口に、完成したクラウンが流れてくる。ナンバーを付ければそのまま街に走り出せる状態である。そこで最終検査の担当者が完成ホヤホヤのクラウンのドアを開け、おもむろに運転席に乗り込んで、なにやらゴソゴソやっている。何をしているのかを尋ねたら、ウィンカーからハンドル、ペダルなどが正常に作動するかどうかの最終確認をしているのだという。

「え?だって、精度が上がったから、問題ないんじゃないですか?」思わず質問した。案内の係の方は困った顔をして「確かにそうですが、万一に備えての確認です。」「では、時にはハンドルが取れたりするんですか?」「あはは、そんなこと絶対にあり得ませんよぉ。」「そんじゃやっぱり、最終確認をする方の仕事は不要になりませんか?」「いや、念のため、ですから。」

さらにしつこい私は食い下がった。「時にはハンドルが取れたりしないと、こちらの方のモチベーションが下がりませんか?」「いや、取れたら困りますから。」「いやいやそうではなくて、この方のモチベーションの話です。もし仮に私がこの役目だとしたら、1万回やっても何も起きないなら、やがて作業がルーティンワークになって真剣さがなくなり、確認がおざなりになる。つまりは当初の目的である“検査”の役目ができなくなると思います。」相手は呆れて絶句した。

要するに私が言いたかったのは、無駄と思えることにこそ本物は潜んでいるのではないか、ということだ。時にはハンドルが外れた方が、“検査”の初期目的は全うできる。

実は、自動車レースの存在意義は、ここにもある。

実は、自動車レースの存在意義は、ここにもある。

クラウンは、たぶん現在、400万円台で買える世界中のクルマの中でも最も優れたクルマだと思う。ただし、だから尊敬されるクルマかどうかは定かではない。それは、日本の生活サイズをあらゆる方面から徹底的に洗い出し、完璧なデータの上で作られているからだ。ユーザーから見たら申し分ないが、なにかもの足らない。「いつかはクラウン」を、ある著名なクルマ好きの写真家が、“いけてもクラウンじゃないの”といったのは、“ちゃんとしすぎている”からだった。

最終検査をやる人のために、時々ハンドルが外れるというコマンドを組み込む思考回路があれば、クラウンはもう少し違う印象になる気がするのだ。そういう“無駄”こそが、実は本物への道だったりする。

何を目指しているのか?

自動車メーカーの生産ラインでは、ロボットが大活躍している。塗装ロボットのスプレー技術は、人間国宝級の見事さ。重量のあるエンジンを積み込むロボットの器用さは、1時間みていても飽きないハイレベルだ。そういう水準が当たり前の某自動車メーカーで、試作ロボットを見物させてもらった。

何を目指しているのか?

自動車メーカーの生産ラインでは、ロボットが大活躍している。塗装ロボットのスプレー技術は、人間国宝級の見事さ。重量のあるエンジンを積み込むロボットの器用さは、1時間みていても飽きないハイレベルだ。そういう水準が当たり前の某自動車メーカーで、試作ロボットを見物させてもらった。

たとえば、ビールを注ぐ腕だけのロボット。ビール瓶にコップを近づけると、トクトクトク、とビールを注ぐ。圧巻は、最後の場面だ。コップが一杯になることをセンサーカメラで観察し、絶妙のタイミングで手首を“クッ”と返す。本物そっくり!その動きのタイミングとスムーズさに感動して、何度もやってもらった。そのうちビールがなくなったら、そばに立っていた担当の方が、冷蔵庫からビールを出して腕ロボットに新しい瓶を渡した。「だったらアナタが注げばいいんじゃないですか」と冷やかした。ここにも“無駄”のキーワードが隠れている。

パリのポンピドー広場に酔っぱらいのロボットがいたらしい。実物を見たことはないが、非常に面白いと思った。なぜ? 役に立たないロボットだからだ。まじめな日本人は、ロボットを必ず役に立てようとする。掃除をしたり洗濯をしたり、ビールを注いだり。酔っぱらいのロボットなんか作らない。

しかし、ロボットはそもそも“人間のように動くもの”を目指していたものだったのではないか。つまり、作りたかったのは“人間のようなもの”でなければならない。掃除や洗濯をしたり、単にビールを注ぐだけでは、それはロボットではなくて単なる“いい機械”にすぎなく。酔っぱらいのロボットは、その発想からして目指しているのが人間であることが明確で、正しい(?)ロボット像である。

「いつかはクラウン」のもうひとつの意味

そろそろ結論を出す時間になったので自動車レースに話を戻そう。

「いつかはクラウン」のもうひとつの意味

そろそろ結論を出す時間になったので自動車レースに話を戻そう。

自動車レースは、金もかかるし資源も消費する。時には怪我のリスクもある。だが、そのすべてを創意と工夫で乗り越えることに存在意義があり、楽しさも潜んでいる。つまり、そういう“無駄”に見えることを遂行していく中でこそ、目指すべき“本物”が見えてくる。だから自動車メーカーは、自分たちが作っている自動車で行われる自動車レースをバックアップしなければならない義務があるのだ。ただし、あくまでバックアップである。全面にしゃしゃり出て、宣伝目的のために活動をするという下世話で主客転倒の考え方は、モーターレースのマインドからして正しくない。

ともあれ、自動車レースのマインドが浸透すれば、クラウンの品質は、いまよりさらに高くなるに違いない。「いつかはクラウン」とは、実は、クラウン自身が到達する場所のことを言っていたのだ。

かくて自動車レースは、こんな妄想も駆り立ててくれる。想像力は脳を活性化して、やっぱりここでも人に幸せをもたらすのである。

【編集部より】

本コラムについてのみなさまからの声をお聞かせください。

“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。

また、今まで寄せられたご意見もご覧ください!

- 1951年神奈川県相模湖町のキャンプ場を経営する自動車好きの父親の長男として生まれる。

1977年に自動車レース専門誌編集部員に。1987年に日本GPが鈴鹿に移り、中嶋悟氏が日本人初のF1ドライバーとしてデビューしたのをキッカケに、世界初のF1速報誌『GPX』を発明・創刊し、編集長に。1996年に独立して有限会社MY'S代表となる。

現在、マガジン/WEB/MOBILEを融合した立体メディア[STINGER]の編集長として、F1を皮切りに、モーターレーシング全体をファンと一緒に楽しむ媒体を構築すべく奮闘中。

![第3回「自動車レースは平和の使いだ」[STINGER] 編集長 山口正己 氏](/archive/gr/column/relay_column/img/yamaguchi/03/ttl_main.jpg)