376LAP2024.11.20

「採点競技の公平化」

誰よりも速く走ることがモータースポーツの第一義です。予選で最速タイムを叩き出すために、あるいはもっとも早くチェッカーフラッグを受けるために、ドライバーは限界ギリギリに挑むのです。ストップウォッチのカウントだけが正義です。ただし、そこに人間の目視による判定も加わるからややこしい…。

ライブ感が求められる

F1が世界最速のモータースポーツであることに対して、異論は少ない。世界から選ばれた20人のドライバーによる20台のスペクタクルは、テレビで観戦していても興奮を誘うものです。

世界転戦型ですから、時差の関係もあり放映が深夜になることも少なくありません。地球の裏側のブラジルグランプリなどは、日本時間では早朝です。朝陽が昇り、そろそろ仕事に出掛けようか…という時間に「ライツオン‼︎」だなんて絶叫されるのも不思議な感覚です。開催地によっては、草木も眠る丑三つ時に絶叫していることもあるのですから、家人に呆れられることも少なくありません。それでもモータースポーツ番組は楽しいですね。

なんてヨタ話はたいがいにしますが、先日のイギリスグランプリでも、数々のフルアタックに酔いしれることができました。

「おっと、ハミルトンが最速タイムを叩き出した。素晴らしいです」

「ベテランも健在ですね。さすが世界チャンピオンの集中力は素晴らしいですね」

MCも熱気を帯びてくる。テレビ解説者も声を上擦らせる。興奮は電波を通じても伝わってきましたね。個人的にハミルトンを応援していますから、彼の目の覚めるようなアタックには力が入りました。

とはいうものの、最近はちょっとテンポが乱されて、ズッコケることが少ないような気がするのは僕だけでしょうか。

「いや待ってくださいよ。ハミルトンは四輪脱輪で最速タイム抹消です」

「世界チャンピオンでもミスをするのですね」

僕がたびたび酷評している「四輪脱輪ルール」は、いまだ現在です。というより、さらに厳罰化の傾向にあります。コースイン時の「ホワイトラインカット」もペナルティの対象です。走行中のドライバーの邪魔にならないようコースインするには、一定の距離、イン側を走らなければなりません。白線に触れてはならない。

コースアウトさせた、あるいはさせないのジャッジにも難しいものがあります。レースは競り合いのスポーツですから、ギリギリの線でポジション争いが繰り広げられます。相撲のように、土俵の外に出す出さないの判定ならば行司の動体視力なりビデオ判定で白黒つきますが、レースでの攻防では判定が難しい。ライバルがコースにとどまるだけのスペースを残さなかったから飛び出さざるを得なかったのか、もしくは意図的にコース外走行によりアドバンテージを得たのか、この判定は困難なのです。

ですから、しばらく時間を置いてから判定が覆されることもあるのです。

「レース後に10秒の減算」

「レース後に審議」

これほどズッコケる話はありません。

「レース結果は後日発表しますからね」

など、コンマ1秒で雌雄が決するモータースポーツには馴染まないですよね。

ライブ感が欠かせないレースで、これは致命的です。野球や相撲のような瞬間スポーツでしたらゲーム中断も耐えられますが、連続性が求められるレースで判定の待ち時間は興醒めですね。

モータースポーツに採点は馴染まないような気がします。もっとシンプルに、速く走ったドライバーが称賛され、誰よりも早くチェッカーフラッグを受けたドライバーがシャンパンファイトの権利を得るようにはならないものでしょうか。

僕はこの風潮を厳しく、「レース界の自殺」と表現しています。このまま放っておくのはレース界の衰退を招きかねない。一刻も早い改善を期待したいものですね。

デジタル判定

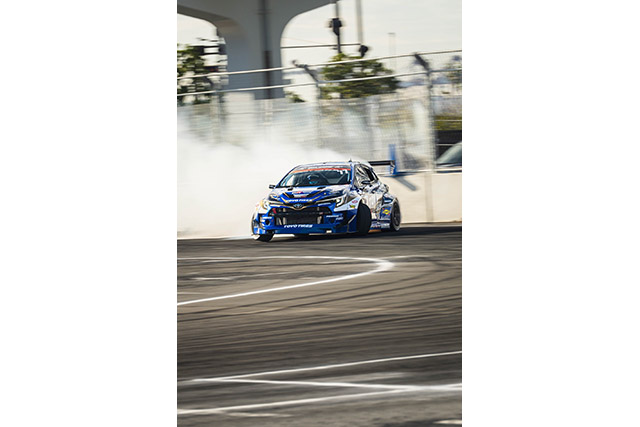

国内最大のドリフト競技であるD1も、かつては採点方式でした。驚くほど高速でマシンをスライドさせつつ速さを競うドリフトを、数名の審査員が判定したのです。それが勝敗のすべてでした。

エンターテインメントが最優先された時代はそれでも興奮したものですが、プロ化してくると採点競技の欠点が露わになり始めました。私情を抜きにした判定が欠かせないからです。そのために、デジタル判定を取り入れたのです。

ドリフト競技でも、スライドさせていれば高得点が得られるわけではなく、瞬間的な速さが必要です。スピードを稼ぐために、タイムロスになるドリフトアングルを浅めに抑えるドライバーも現れました。それではドリフトの精神からはずれますね。ですので、ドリフトアングルをデジタルで判定しようというわけです。

そもそも、タイヤが巻き上げる白煙が、もうもうとマシンを包み隠してしまいます。それが迫力の源なのですが、審査員が見えないのにどう審査するのだろう、といった疑問もありました。デジタル化は時代の要請でもあったのです。

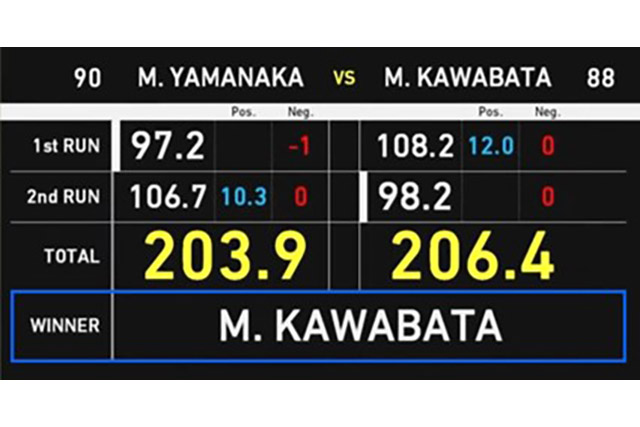

その解決策として導入されたのが「DOSS」です。「D1オリジルナル・スコアリング・システム」の略です。人間の目視による判定だけではなく、ドリフトアングルや速度などをデジタルに計測し、そのデータをもとに点数化するというわけです。審査員の判定とDOSSの点数を合算して勝敗を決めるようになりました。

競技マシンにGPSとヨーレートセンサーが組み付けられます。それがマシンの速度やドリフトのアングルを計測します。それは驚くほど高精度ですから、軌跡のズレも見逃しません。ドリフトがカクカクと不自然なのか、綺麗な軌跡を描いているのか否かも露わになるのです。煙に巻くことはもうできないのです。

デジタル化と視覚化のハイブリッド

世界最高峰のF1は、世界最上級のデジタルシステムを導入しています。ですから、いわばD1のDOSSに当たるシステムを採用することなど容易いですよね。

四輪脱輪など、高精度なGPSを駆使すれば、判定などたわいもないような気がします。ビデオ判定もひとつの手段ですが、コンピュータによるデジタル判定ならば、たとえば四輪脱輪したその瞬間に、赤ランプを点灯させるなり点滅させるなり、ドクロマークをピカピカさせるなんてことも簡単ですよね。

その点で言えば、世界最高峰のモータースポーツであるF1よりも、日本発祥のD1の方がシステム的には進んでいるのかもしれません。

ただし、あまりにデジタル判定に頼りすぎるのは、無粋でもあります。モータースポーツはエンターテインメントであり、ヒューマンスポーツです。観客が興奮し熱狂するための要素を、冷徹にデジタル判定してもいいのだろうかという疑問もあります。ドライバーの感情が露わになるようなシステムを盛り込む必要があります。

ハイテク技術が進んだ現代において、新たな課題かもしれませんね。

キノシタの近況

ニュルブルクリンク耐久レース最終戦が終わりました。ランキングは2位。日本人初のシリーズチャンピオンは逃しましたが、GRスープラとトーヨータイヤの優秀性は証明できたかな?