200LAP2017.7.26

クルマ通学していた高校生のいま…

木下隆之の母校は特殊な教育方針だったという。生徒の主張を尊重し、個性を伸ばすために、個性的な教育システムが採用されていたのだ。その一つが「CTC」。木下隆之が趣味に没頭するための「CTC」で選んだものは…。その経験が木下隆之の今を作った。

「レーシングカートからプロへ…」

もはやプロのレーシングライバーを目指そうとしたら、幼少の頃からレーシングカートに取り組み、全日本王者級の実績を残さねば権利がない時代になった。少年が免許証を取得できる年齢、つまり18歳になってからプロドライバーを目指すのは困難が付きまとう。他のスポーツと同様モータースポーツ界も、選手の若年化は進んでいる。若いうちにメーカー育成プログラムで高く評価されなければ、エリート街道には進めない。いわゆるルートに乗らねば、その進路はいばらの道なのである。

小学生からレーシングカートの世界に足を踏みいれるのはもはや当たり前のルートになった。そこで好成績を残し、全日本選手権、もしくは世界に遠征して頭角を表す必要がある。しかもまだ安泰ではなく、メーカーが主宰する育成プログラムに参加し、そこでも勝ち進み、関係者の目に止まらねばならないのだ。周りを見渡しても、ほとんどのトップドライバーが同様のエリート路線を歩んできている。いわゆる「カート上がり」と呼ばれる選手たちである。

小学生からレーシングカートを開始するのが一般的な時代になった。感覚がピュアなうちに、ドライビングセンスを体に植えつける。

TOYOTA GAZOO Racingドライバーとして活躍する井口卓人も、幼少の頃からレーシングカートで活躍した。のちにトヨタの育成ドライバーに選抜され、プロドライバーの道を駆け上った。ニキビの残る顔が幼い。

「将来を決めた高校時代」

何を隠そう、この僕は……。

実に、トリッキーな人生を歩んで来た。幼少の頃から街で評判のクルマ好きのガキが、モータースポーツに触れたのは大学の体育会自動車部に所属してからだ。その後、一旦は出版社に就職し、初めてサーキットを走ったのは23歳である。社会人になってからゴルフを始めるようなものである。もし、接待ゴルフをしていたらプロゴルファーになった人がいたら教えて欲しい。

サラリーマンになってからスゴスゴとレースの世界に駒を進めたのだから、ずいぶんと回り道をしたものだと思う。富士スピードウエイを走ったのが社会人になってからだというのだから、遅いも遅いのである。

ただし、ベースはあった。そんなエリート街道とは異なる道を歩んできた僕のクルマ好きの方向を決めたのは、高校だったと確信する。今回の話の骨子はそれだ。

僕の母校は、自動車専門学校でもなく、レーシングドライバー養成学校でもない。ごく平凡な普通高校である。高校の名は「明治学院東村山高等学校」。

その名から想像できるように、明治学院大学の付属高校である。創始者はヘボン式ローマ字で有名なヘボン牧師だ。「キリスト教による人格教育」を理念に、東京統一神学校としてスタート。その中で、特に力を入れているのは英語。学生の個性を重んじる教育方針が色濃く展開されている。

学校は東京都下の東村山にあった。

敷地は広大で、正門から校舎までには桜の並木が連なり、立派な野球やサッカーやラグビー場があった。アーチェリー施設まである。私学の男子校だった。春になれば学内は桜色に満たされ、土と草いきれが鼻腔をつく。

ころべば、制服が泥だらけになり、木に登れば、葉っぱまみれになる。池に落ちればズブ濡れになり、腹が減ったら柿をもいで空腹を満たす。四季が色濃く学び舎を包み込んでいた。そんなのどかな高校で育った。

へボン牧師の教えにならって朝はチャペルで礼拝が行われ、賛美歌を歌って聖書を朗読する。つまり、僕にとって都合よく居眠りの時間がご丁寧にあてがわれていたのである。

構内には、アメリカ長老派教会のライシャワー博士が居住した建屋があり、明治時代の洋風建築のそこで道徳的な教育がなされた。

そんなだから校風は穏やかだった。パーマは禁止だったけれど、ロン毛は自由。校内ではサンダル履きだ。紺色のジャケットにネクタイを締めて踵をペタペタさせながら、聖書を手にチャペルで祈りを捧げるのだから、なかなかのお坊ちゃまに見えたことだろう。

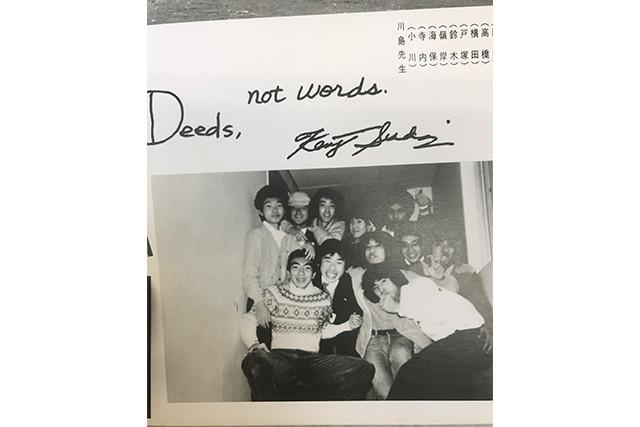

明治学院東村山高等学校のアルバムには、少しカビが生えていた。アレから38年も月日が流れた。

3年H組。ひと学年は6組。「1組2組…」でも、「A組B組…」でもない。B組C組N組O組F組。元素の軽い順。理系でもないのにね。

中央で挑戦的な目をしているのが木下隆之。若さゆえ、何かに反抗的である。

「テスト不合格が嬉しいなんて…」

授業は特徴的なものが多かった。そのひとつが「波状テスト」である。

テスト1週間前に、300個の英単語や300個の漢字が課題として与えられ、土曜日の夕方に階段教室で一斉にテストされる。

300問の課題中、100問が出題され、70点以上を正解した者は「帰ってよーし」。合格点に満たないものは1時間後に再テストが行われ、そこで80点以上の正解を得たのならば、「帰ってよーし」。さらに1時間後の再々テストはさらに難易度が上がって、90点以上で「帰ってよーし」なのである。そして、それが夜中まで続く。波のように次々にテストが襲ってくるから「波状テスト」である。

合格点に満たないものはどうするか……!?︎

多少、記憶が曖昧なのは許してほしいが、終電までに合格できなかったものは敷地内の寮に収容される。「バカ」は寝ずに勉強しろというわけだ。

だが、これがいわば「合法的修学旅行」と化す。

終電が過ぎれば、教師から家族に連絡がいく。

「おたくのお子様は、落第点なので学校に泊まらせますよ」

「あっ、そうですか。それではお世話になります」

つまり、家族公認で寮という枕投げの桃源郷での宿泊になるのである。悪知恵の働く奴は、嬉々として落第点を喜ぶということになる。

初回が69点、再テストで79点、再々テストでも89点。「けしてバカではないんだけど惜しかったなぁ」を演じて合格しようとしない猛者もいた。採点は友達同士で行うシステムだから、合否判定は日頃の付きあい方次第だった。

「生徒の声に耳を傾ける学校だった」

1年生の時は「9日間のボイコット」が起こった。教員の言動や教員方針を不満だとした生徒会が教師を吊るし上げた。いや、話し合いが行われた。朝から夕方まで全校生徒がチャペルに集まり、壇上の教職員と話し合いをしたのである。それが9日間続いた。授業はなし。興味のない奴にとっては、9日間の熟睡時間である。

今だったら「つべこべ言うのなら停学で……」で終わるところだろうが、高校生の子供の思いに真摯に耳を傾けるなんて、まあ奇特な高校だったのだ。

自宅から学校まで自転車通学が可能な距離なのに、敷地内の寮生活を送っていた。つまりエブリディ修学旅行なのである。寮の前にはマイカーがある。(後列左から二人目が木下隆之)

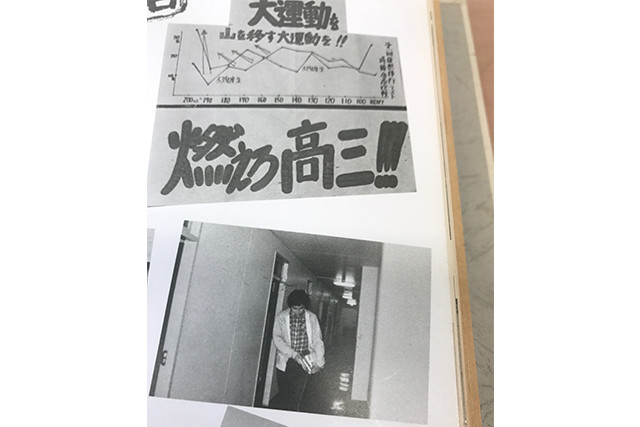

大学受験前、こんな廊下にこんなスローガンが張り出された。なかなか先生も熱かった。

自撮りも写メもないアナログ写真時代だから、「写真撮るぞ」ってなるとみんな決めポーズしたがる。

「フェリス女子校との合併…」

明治学院大学は、前身である東京統一神学校だが、フェリス女子大も含まれていた。つまり、明治学院大学とフェリスは姉妹校だった。

あるとき、明治学院東村山高校と横浜フェリス女子高が合併するという企画が持ち上がった。

一方は、田舎の男子高校である。女子高校の方はキラキラと輝く山手のお嬢さん女子校である。言うまでもなく、我々の生徒会は満場一致で「賛成」となった。

「フェリス、フェリス」

学内では、盛大なフェリスコールが巻き起こった。性欲の強い生徒は男性化粧品を塗りたくって、ニキビを隠そうとした。夢精の日々を過ごしていた男子校が、あのハマトラで通うお嬢様女子校と共学になろうというのだから、色恋に飢えていた男子学生にとってはパラダイスを夢見たに違いない。

だが、そうはうまくはいかない。そう、フェリス側が満場一致で「反対」だったことは、言うまでもないだろう。

その結果を生徒会長から聞かされた時は、学内が暗くなり、お通夜の晩のように暗く沈んだことは想像どおりである。

アメリカ長老派教会のライシャワー博士の居住地が校内に移築された。春になるとチャペルの前には桜の花が咲く。素敵なキャンパスライフという雰囲気は、する。

「午後は自由に好きなことを…」

閑話休題

そうそう、僕とモータースポーツのきっかけである。

当時、一般的な高校の授業スタイルが1週間に34時間制だったのに対して、我が高校は30時間制を採用していた。土曜以外はお昼をはさんで、午後まで6時間を授業に割くのが、都教員委員会の示したガイドラインだったのに、月水土の飛び飛びが午前中で授業が終わるという変則性が敷かれていたのだ。

そして、授業のない午後は自分が申告した課題に没頭するために時間が与えられた。サッカー部はサッカーを、ラグビー部はラグビーを、軽音楽部は演奏を、絵画を専攻する生徒は美術室で絵を描いていた。それをCTC(Creative Thirty curriculum Study)と呼んだ。

CTCで取り組む課題は、新年度が始まってすぐの5月に申告する。

僕は幸いに5月5日生まれだったから、入学とともに自動二輪の免許証を取得できていた。だから1学年と2学年は「自動二輪車の分析と考察」を課題にした。普通自動車免許を取得した3年生になると、課題として「自動車の分析と考察」を申告した。

もっともらしいタイトルにしたのは、後ろめたいからである。つまり、バイクや自動車を乗り回す口実を作りたかっただけなのである。

申告は堂々と認められた。しかもあろうことか、バイクや自動車での通学が、例外的に認められたのである。

「クルマで通学したいんですけど……」

「どうせ乗り回すだけなんだろ?」

「いえ、研究をしたいのです」

「先生も、さすがにそれは認められないな」

「では、先生に質問します。軽音楽をCTCの課題としている彼らはギターを背負ってきています。ラグビー部のメンバーは、ラグビーボールを持参してきています。クルマを研究する僕がクルマを持ってきてはいけない根拠があるのでしょうか」

僕はヘリクツが達者だったのである。

「暴走族になるからダメだ」

「僕が暴走族にですか!? とんでもございません」

「高校生のクルマ通学なんて、ダメだ」

「そんなに信用されていないなんて、悲しすぎて涙が出ます」

「プロのモータージャーナリスト気取り」

幸いに、僕が提出するCTCレポートは充実していた。バイクや自動車雑誌を切り抜いては大学ノートにびっしりと貼っていたし、とりとめもないデータをページが真っ黒になるまで書き占めていたから、それなりに研究しているような体裁がとれていたのだ。

「1977年式のセリカLB1600GTに搭載される「2T-G」エンジンは排気量が1588ccで動弁機構がDOHCで、それはダブルオーバーヘッドカムシャフトの略で内径は85mmで行程は70mmで、圧縮比は9.8、最大出力は115PSで6400rpmで発揮して最大トルクは14.5kg-mで5200rpmで発揮して……」などという雑誌の記事をそのまま書き写して喜んでいたに過ぎないのだが、教師にとっては立派な研究リポートに見えたのだろう。少なくとも剣道部やサッカー部のCTCリポートは「今日も素振りを1000回しました」とか「腕立て伏せが疲れました」程度しか書くことがないから、それに比較して真面目な感じを繕うことができていたのだ。

「先生、僕を信じてください」

僕はヘリクツだけでなく演技力も天下一品だった。その都度申告して認められればという条件付きではあったが、クルマ通学が許されたのである。

その頃、父親が所有していたのはサバンナGTだった。ロータリーエンジンがビックパワーを炸裂する激辛マシンである。学内の駐車場の、教師のサニーやカローラの真横に、バリバリのサバンナGTを横づけした時の快感は忘れられない。

門から校舎までは遊歩道のような道が続く。緑豊かな学びやだった。

グラウンドは広い。野球場、サッカー場、ラグビー場が独立し、桜の並木に囲まれていた。アーチェリー場まであった。

「クルマで学校に乗りつけても許された」

まあよくも、暴走族全盛の時代に高校生にバイクやクルマ通学を許可したものだと思う。それでも暴走族にならなかったのは、僕がいい子だったからであろう。教職員に感謝して欲しいほどである。

後日、同窓会であった伊藤昭一先生がこうおっしゃった。

「コッソリ乗って来て、バイクを畑の中に隠していただろ。ダメだって言ったって乗ってくるんだから、認めるしかなかったんだよ」

すべてお見通しだったのである。

実はCTCが授業の一環として取り入れられていたのは、僕が高校生だった3年間を含めて前後1年ほどだったという。家族からの反対が強かったという。もっとしっかりと勉強させて欲しいとの声が強かったらしいのだ。今ではもうCTCという制度はない。僕は幸運な3年間を過ごしたのである。

僕が大好きなクルマの世界に進み、自動車にまつわる記事を書き、こうしてモータースポーツで生活ができているのは、あの頃に生徒の個性を尊重してくれたあの高校があったからだと感謝している。

CTCで綴ったリポートと、今出版社からの依頼で納品しているリポートを見比べても、恥ずかしい話だが内容はあまり変わらない。あの頃、学校帰りに寄り道して山道を走ったことと今富士スピードウエイを駆け回っていることは、本質的には違いはないのだ。「カート上がり」ならぬ「明学東上がり」と声を大にして言えるのはそれが理由なのである。

感受性豊かなあの時期に、僕の唯一の個性のはけ口であるバイクやクルマを封印されていたら、今の僕はないと思っている。

実は、もう一つ話がある。このコラムは今回で200号を迎える。記念すべき第1号は、「佐藤駿介」というクルマ偏執狂と思しき少年の個性を話題にした。「野口英世」の伝記を読む代わりに「ドリフト入門」を熟読する子供が小学生になり、レーシングカートを始めたという話だ。

100号目は、その佐藤駿介がF4にステップアップを果たし、プロドライバーを目指し始めたことを微笑ましく話題にしている。そして200号目の今、その彼はモータースポーツの世界で必死にもがいている。

実を言うと佐藤駿介は、僕の高校時代からの親友である佐藤大介の一人息子なのである。個性を重んじる明治学院東村山高校で学び、CTCに没頭した親友が父親になり、生まれた息子が佐藤駿介だ。CTCと佐藤駿介が僕のなかでは一つの線で結びつくのである。

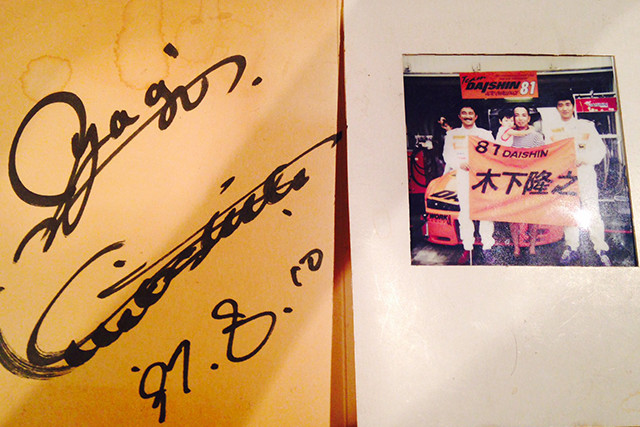

GT選手権に応援に来てくれた佐藤親子。抱かれているのが佐藤駿介だ。

当時の写真とサインを今でも大切にしてくれているという。

「こどもの個性を伸ばそうと思う」

父親になった佐藤大介は、そんな教育方針を口にしたことがある。

「僕らがCTCで経験したことを、子供にも伝承したいんだ」

その子が佐藤駿介である。

母校の教員方針は、世代を超えて受け継がれている。CTC制度はもう消えてなくなったけれど、僕はレーシングドライバーとしてその魂を残している。佐藤駿介は、佐藤大輔に刻まれたDNAを受け継いでいる。

人生はどうなるかわからないけれど、多感な世代の体験はその後の生き方を大きく左右する。CTC復活を望む。

佐藤駿介はF4で勝っている。ヘルメットは木下隆之と色違いのデザインだ。

今年はスーパー耐久にも参戦中だ。

今では同じ舞台に立っている。彼も遠隔的にCTCに育てられた一人なのかもしれない。

キノシタの近況

都市対抗野球の開幕戦を観戦してきました。初戦はなんと、「トヨタ自動車対九州三菱自動車」。業界対決という魅力的なカード。試合は延長12回でも決着がつかず、タイブレークの末、藤岡のサヨナラ満塁ホームランでトヨタが勝利。タイブレークとは、「1アウト満塁から、打順選択制」で勝敗を決めるもの。これが興奮するのしないのって…。プロでもやればいいのに…。