204LAP2017.9.27

常に冷静沈着な男、立川祐路伝説

レースはクラッシュの避けられないスポーツなのかもしれない。いわばマシンを使った格闘技だ。だから時には、相手を罵り合い罵倒することもある。だが、常に冷静に戦う立川祐路に真のプロフェッショナルを見た。

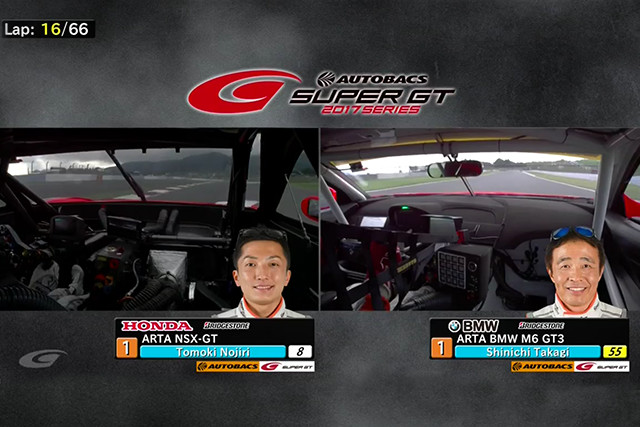

「インカー映像とセットで観戦すると、さらに面白いね」

モータースポーツが興行として致命的な欠点があるとすれば、ドライバー個人のキャラクターが現れづらいことにあるかもしれない。

第一に、ヘルメットで表情を隠しているから感情が読み取りづらい。身体はタイトなシートに固定され、動きも限定的だ。門外漢にはただ椅子に腰掛けて丸いハンドルをクルクルしているだけにしか見えないだろう。

「レースって疲れるんですか!?」

何度、そう言われたことか。心拍数180付近で1時間も1時間半も戦い続けている。相当にハードなスポーツなのに、その過酷さが想像できないものらしい。それゆえに感情移入もしにくいのである。

だから、車内に搭載したカメラがとらえるインカービデオが魅力的なコンテンツになる。モータースポーツに力を入れている「Jスポーツ」や、テレビ東京系で放映されている「SUPER GTプラス」を繰り返し観たくなるのは、サーキットとは異なる臨場感が味わえるからだ。

時折、ハンディカメラが抜く、ピットで待機するドライバーの表情もいい。ハラハラと祈るような気持ちでチームメイトの激走を見守る表情にも痺れるし、憤りも落胆も、全てを表情から読み取れるからだ。特に、レース中のドライバーのピットとの交信は、キャラクターが露わになるから興味深い。

チームメイトの攻防を、緊張の表情で見守る国本雄資。コクピットを離れたドライバーの思いを観るのも楽しい。

GT500とGT300にマシンを投入するARTAにとっては最高の日だった。両クラストップを快走した。そんなこともテレビでは演出される。

インカー映像の臨場感もレース観戦のひとつである。先行するライバルをどう駆逐するか。テクニックが露わになる。

ドライバーでさえ息を飲む瞬間を、テレビカメラは捉えている。

この直後、チャンピオン松井のマシンは激しく横転した。その様子もカメラは捉えていた。

「興奮状態が音声でリアルに伝わってくる」

ピットとの交信は、基本的にヘルメットに備え付けられているマイクとスピーカーで行う。プロ仕様となれば、補聴器の要領で耳の型に整形されたシリコンにスピーカーが内臓されていて、車載の無線機を通じて、情報をピットに届ける。サインガードやピット内で監督やメカニックが耳に当てているヘッドセットはレース中のドライバーの肉声で通じているのだ。

アタックを終えた立川祐路の耳の型取りされたスピーカーとピットが無線で結びついている。

スーパーフォーミュラでは、コクピットを離れ監督の立場で采配を振るう。ドライバー石浦宏明とは無線でつながっている。

アメリカのNASCARのラジオシステムは充実している。手持ちのレシーバーがあれば、お客さんもチーム間の交信を傍受できる。特殊な機材を揃える必要はない。もちろん、盗聴ではなく、合法的に公開しているのである。

だから、スポッターとドライバーのこんな会話を耳にすることもできる。

「アウトサイド、アウトサイド…(外側にマシンがいるぞ)」

「オッケー」

「バンディット ハイ…(近くに荒くれ者がいるぞ)」

「オッケー」

視界が限定されるドライバーからは周囲を把握することは難しい。そんな時にオーバルを俯瞰しているスポッターからそんなアドバイスが届くのだ。

日本人で初めてNASCARにシリーズ参戦した福山英朗さんはナスカーで、レース中にこんな言葉で鼓舞されたという。

「ビッグボール、ヒデオ…(勇敢だね、ヒデオ)」

傷ついたマシンでライバルを次々に抜きまくっている時に、その堂々とした走りをそんな言葉で褒められていたのだ。

日本でも同様で、極限の状態で走っているドライバーにも、ドライバーを鼓舞する無線交信を耳にすることがある。

「タイヤがズルズルでダメだ」

「ライバルもラップタイムが落ちているぞ。あと10周だ。頑張れ!」

「はい、頑張ります」

残り周回数や順位やペースなど、様々な情報がドライバーに伝えられる。ピットインのタイミングや、セーフティカーが介入した場面などは、無線が頼りである。特に耐久レースでは、無線無くしてレースは成立しない。

「真のプロフェッショナルとは…」

ある日のレースを後日テレビ観戦していて立川祐路のコメントに痺れたことがある。それは、2016年のタイでのSUPER GTのレース中のことだった。

たしか、立川は石浦宏明をチームメイトとしてシリーズランキング上位で競っていた。シリーズチャンピオンを左右する最大の敵は、前年度チャンピオンの松田次生/ロニー・クインタレッリ組の日産GT-Rだった。

レースは残り10周、先行するのは松田が操るGT-R。それを立川が乗るレクサスRC Fが背後に追っていた。立川が松田を抜くのか。もしくは松田が立川を抑え切るのか…。誰もが固唾を飲んでその攻防を見守った。

その時だ。コース上で多重事故が発生した。先行する松田がGT300のマシンと接触。コース中央で数台がもんどり打ってコースを塞ぐ。その直後を走っていた立川もアクションを起こす間もなく松田のマシンに激突した。マシンは大破だった。

その時、僕は彼のプロフェッショナルさを見た。

「ごめん、避けきれなかった」

立川は極めて冷静に、ピットにそう伝えただけだったのだ。

ドライバーの多くは、被害者意識の強いコメントを発するのが一般的だ。自分の非を否定して、相手のミスを指摘することが多い。言い訳じみた見苦しいコメントも少なくない。興奮の最中に、冷静に状況を分析するのは難しいからだ。

もちろん、保身もある。チームに素直に自分の非を求めたくないという自己防衛の心理が働く。言い訳や、あげつらうコメントは、そんな人間の弱い心理の発露なのだ。

「マジかよ、あいつがいきなり突っ込んできたんだ」

「後ろから当てられた」

「勘弁しろよ、前を見てるのかよ」

概ねそんな、相手をあげつらう言葉である。

だが、立川は極めて冷静にこう言っただけだった。

「ごめん、避けきれなかった」

僕にはどう見ても立川に非があるとは思えなかった。突然、空から物体が降ってきたかのように、何の前触れもなく目の前に障害物が現れたのだ。立川こそ、「いきなり前でスピンしやがって…」と悪態をついても許されると思った。だが、立川はそういったことは口にしなかった。全ては自分のドライビングが未熟だったと自身を責めるように、静かに謝ったのである。

プロフェッショナルとはそういうものだと思った。

2016年のタイラウンドで、立川は最大のライバルに激突してレースを終えた。その時の言葉が伝説の始まりだった。

この時、松田次生は背後の立川を抑え込んでいた。そしてクラッシュが発生する。

立川/石浦組のマシンは、無傷のままレースを終えることが多い。危険回避能力に長けた二人のドライバーで戦う。

レクサスと日産の両エースのバトルは観客を魅了する。

「理由問わず、勝つのがプロドライバーの使命である」

彼は、なぜ謝ったのだろうか。僕はこう想像する。

クラッシュには物理的に避けきれないものと、明らかなドライビングミスによるものが存在する。だが、本当に物理的に避けきれなかったのだろうか。クラッシュのどこかに、事前に予測できる何かがあったに違いない。いきなり路面が陥没でもしない限り。それを察することができなかった自分を責めたのではないかと想像したのだ。

“ドライブする時は、視線を遠くにしてよく見ること”

これがドライビングの教科書に書かれている文言である。ただ僕は、これが正しいとは思っていない。

僕がレーシングスクールでするレクチャーはこうだ。

“どこか一点を凝視するのではなく、ぼーっと視線をさまよわせながら、気配を感じながら走る”である。

過去にこんなことがあった。レースは鈴鹿サーキット。130Rを抜け、ブラインド気味のシケインに差しかかろうとしたとき、不穏な気配を感じた僕は用心深くコーナーに進入した。すると、そこではコースを塞ぐような多重クラッシュが発生していた。グリーンゾーンを利用して危険を緊急回避した。だが、驚いたのは後方のマシンの多くがそこに突っ込んでいったことだ。

僭越を承知で言えば、僕は避けることができた。だが、時間的余裕がもっとあったはずの後続が巻き込まれた。

彼らはなぜ、気配を感じなかったのか!?

僕がシケイン入り口で感じた不穏な気配は、非科学的な第六感でも偶然でもなく、いつもと違い何かを見ていた。通常ならオフィシャルや観客が、130Rを駆け抜けてくるマシンの挙動に目をこらし、シケインに進入しようとするマシンのアクションを観ているはずだ。だがその時は、人々の顔がこっちに向いていなかった。僕を無視するように、ほぼ全員がシケイン前方の多重クラッシュを見ていた。それによって、本来は肌色気味である観客席が、髪の毛の黒で覆われていた、黒々としているように感じたのだ。不穏な気配の源はそこだ。第六感でも何でもなく、科学的に予見できたのである。

おそらく、立川は予感を感じなかった自分を責めたのだろうと察する。ほぼ100%もらい事故に見えたタイランドでのクラッシュも、実は彼の中では1%のドライビングミスがあったと自分を攻めた。それをミスというのは酷だが、彼はそう判断したのであろう。

どこか一点を凝視するのではなく、気配を感じながら走るとレクチャーする根拠はそこだ。

立川祐路が一人静かに佇むシーンは少なくない。レースの何を思う。何を感じているのか!?

石浦宏明と黄金コンビを組む。普段は柔和に談笑する姿を見かける。決して媚びない。真のプロフェッショナルである。

コクピットを離れれば、穏やかな表情になる。

レース直後にテレビカメラが立川を狙う。だが淡々としたコメントなことが多い。「そうですねぇ。勝てましたね」その拍子抜けするほど冷静なコメントが立川らしい。

「どこかの誰かと同じになっちゃうよ」

レースでは、頻繁にクラッシュに巻き込まれるドライバーに限ってこう叫ぶ。

「相手が勝手に突っ込んできたんだ。ヘタクソ!」

「あいつが寄せてきたから、クラッシュした」

「あいつのせいで、サスペンションが折れた。」

もっと見苦しいのは、報復を宣言することだ。

「ちくちょー、次は仕返ししてやるぜ」

「こんどは俺が弾き飛ばしてやるぜ」

こうして活字にするのも汚らわしい。これじゃ、どこかのロケットボーイと同じだよ。

呆れちゃうのは、後日SNS等で一方的にライバルを攻め立てることだ。

「俺が悪くはなかったんだ。なぁ、みんな〜」

「あいつが下手くそなんだ。許せないだろう〜」

賛同を得て、味方を増えそうとする。顔から火が出るほど恥ずかしい。

そうは言ってもレースだから、時には不可抗力で避けきれないこともなくはない。相手の故意による、あるいは過失によりレースをふいにすることもある。だけど、ちょっと冷静になった方がカッコイイと僕は思う。

「あいつが悪いからクラッシュした」は「自分が下手だった」と言っているようなものなのである。これほど恥ずかしいことはない、と。

激しい先陣争いが時には無用な舌戦を招くことがある。

寸止めテクニックがプロなのかアマチュアなのかの分かれ道だ。

マシン性能の差が少ないワンメイクだからこそ、激しいバトルが展開される。だからこそ、時には感情的なバトルに陥ることも少なくないのだが…。

トップ快走中にこんな会話をしたことがある。

「あと何周ですか!?」

「20周ですよ」

「長いっすね」

「今、どんな状況ですか!?」

「どんなって、腹が減りました」

「早く食事したかったら、早くゴールしてレースを終わらせることだね」

不謹慎に思えるかもしれないけれど、レース中にこんな余裕がなければ無事にゴールなんてできないと思う。ライバルの動きを掌握することも、封じ込めることも、勝つことも、だ。

写真提供及び協力

GTA

J SPORTS

キノシタの近況

レクサスのフラッグシップ「LS500/LS500h」が11年の沈黙を破って、新型となった。豊田章男社長が「初代を超える衝撃を」とリクエストをした逸品である。それをサンフランシスコで走らせてきた。さらに高度になった運転支援システムをチェックするために、すでに何度かドライブをしてきていたが、初代に生まれたアメリカの大地を走ると思いが新鮮になる。走れる超高級セダンは確かに衝撃的でした。