217LAP2018.4.11

レーシングフォトグラファーが着用するレーシングスーツ⁉

サーキットで起こった感動や興奮をそのまま伝えてくれるレーシングフォトグラファー。彼らが耐火スーツを着用するようになったのはここ数年のこと。レースをするわけではないのになぜレーシングスーツを着るのか。レーシングドライバー木下隆之が、その不思議なカラクリを紹介する。「暑くないの⁉」「重くないの⁉」「脱げばいいのに・・・」

開幕前は繁忙期

師走にだるま屋が慌ただしくなるように、呉服屋が成人式に忙しさのピークを迎えるように、レーシングスーツメーカーも開幕前の数ヶ月は年間でもっとも多忙な日が続くという。

サーキット走行は季節に関係なく可能であり、本格的なレースは春から秋にかけて通年開催されている。だというのに、レーシングスーツメーカーは季節性が強い業態なのだ。

理由は想像のとおり。一般的に、チーム体制やチームスポンサーなどの詳細が最終決定するのは1月ごろ。開幕戦は、カテゴリーによって若干の違いはあるにせよ3月末から4月上旬が相場だ。どのチームもどのドライバーも、開幕戦は晴姿で挑みたい。ゆえに、この1月から4月までの短い期間に、スーツのオーダーが津波のように押し寄せてくるのだ。開幕前のこの時期、猫の手も借りたいほど忙しいというのも納得がいくのである。

しかも、このところレーシングスーツメーカーは、商売上のオイシイ時代を迎えている。

というのも、かつてはレーシングスーツを購入する顧客はレーシングドライバーに限定されていた。だが近年、サーキットの安全性が議論されることになり、ピットロードに足を踏み入れる者はレーシングドライバーでなくとももれなく耐火機能のある衣服を着用すべしとなった。

そこに例外はなく、ピットマーシャルはもちろんのこと、レースメカニックやタイヤサポートマンなどが対象になった。そればかりか、ピットロードで撮影するフォトグラファーやピットリポーターも、耐火スーツの着用が義務化された。購買層が一気に拡大したことで、レーシングスーツメーカーは大忙しなのである。

もっとも危険なピットロード

先日、著名なモータースポーツフォトグラファーである三橋仁明氏が、特注の2018年用耐火スーツをあつらえたという。僕も愛用しているグループ・エム・レーシング製のオートクチュールだ。

「フォトグラファーもレーシングスーツメーカーに通うのか」

もう3年も前からオーダーしていると聞いて驚いた。

「給油があるレースは義務付けになりました。安全性が高まることは嬉しいですよね」

フォトグラファー三橋は、いつもの優しげな笑みを浮かべてそう語った。

レーシングスーツは、耐火性が最重要である。レーシングマシンはガソリンをたらふく積んで走る。随分と少なくなったとはいえ、クラッシュやマシントラブルで引火する可能性があるわけで、だから火気に関しては神経質である。

ピットロードなどはもっと危険ゾーンだ。最大110リッターもの燃料を抱えたマシンが、そこに鎮座ましましている。その傍らには、燃料を波々と貯えた給油タワーがそびえ立っている。レース中の給油となればチンチンに焼けたエキゾーストパイプの脇で急速給油するわけだ。ガソリンスタンドの中で焚き火をしているようなものだから発火の危険性も高い。細心の注意と万全の備えが必要なのだ。

サインガードで被写体を狙う三橋仁明氏の目には、どんな感動のシーンが切り取られているのだろうか。

彼がピットロードで捉えた作品は、現場の躍動感を全世界に伝える力がある。

(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

実は20数年前にスパ・フランコルシャン24時間に参戦した時、レース中に大惨事が起こった。

ピットで給油中、まだ燃料補給が終わっていないにもかかわらず発進してしまったマシンがあった。給油ホースをボディに連結したままフル加速。数秒後には給油タワーが倒壊。ピットロードに110リッターものガソリンをまき散らした。当然引火。数十メートルもの火柱が上がった。数名が火傷を負った。当時は、安全基準も緩かったから、耐火スーツを着ている関係者などいるわけもなかった。

というような惨事は毎年世界のどこかで起こっている。であるならば、レーシングドライバーだけでなく、フォトグラファーにとっても耐火スーツ義務化はないがしろにできない問題である。

ちなみにこの義務化は、十数年前に、JRPA(日本レース写真家協会 会長:小林稔)が自主的に提案したことが発端だという。給油のあるレースをピットロードで撮影する場合は、レーシングスーツを着用すべきだと定めたのである。

レーシングスーツはFIA規則に縛られている

レーシングスーツの耐火性には、厳格な決まりがある。FIA(国際自動車連盟)が定めた「FIA Standard 8856-2000」という素材がベースにある。そこには耐火性に優れたアラミド繊維が織り込まれていて、炎で炙っても10秒以内に燃えてはならず、よしんば燃えたとしても2秒以内に鎮火しなければならないという基準が設定されている。

耐火加工されていないワッペンを縫いこむことは許されるが、生地との間に難燃性のアラミド繊維を挟まなければならない。糸もアラミド繊維だ。しかも、針は裏地まで貫通してはならない。針が開けた小さな穴から炎が侵入するからだという。単に耐火繊維であればいい・・・というわけではない。

ル・マン24時間のフォトグラファーブリテンには「Fireproof overalls standard FIA 8856-2000 are obligatory for anybody with a pit lane tabard. 」と記載されている。つまりは、規則にあった耐火スーツを着用していない場合にはピットレーンでの撮影は認められていないのだ。事前に装備品がチェックされ、合格した者のみに撮影許可者の識別タバードが手渡されるという厳重さである。

レーシングスーツと同等の厳しい耐火基準を満たしたスーツのみ着用が許される。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

レーシングスーツがベースある。だがモータースポーツフォトグラファー特有の装備を付け加えられている。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

フォトグラファー用スーツはレース用とは異なる

フォトグラファー三橋の要求は厳しい。

「レンズを収納するポケットを作って欲しいとリクエストしたんです。機材を抱えてレンズまで手持ちするのは大変ですからね」

レンズやストロボを入れるポケットを、特別にオーダーしているというから、彼のプロ意識には感心する。

彼がオーダーしたスーツをつぶさに観察すると、レース用スーツでは見掛けないポケットがたくさんあることに気づく。両サイドのポケットは、彼が使用している109mmの大口径レンズが収納できるサイズだ。

胸に開いた四つのポケットの位置もサイズも、それぞれ意味がある。向かって左側がカメラの予備バッテリーを収納するためだ。右上は予備のメディア、左下がフィルターなどを収めるためのもの。右下は携帯電話やレースのタイムスケジュールなど、自己の管理のものを収納するためのものだ。

「背中にもポケットがあるんですよ。そこには雨天用ポンチョやカメラを雨水から守るための防水カバーを入れています」

我々が着用するレーシングスーツとは、耐火服という点以外は用途が異なるのである。

彼らは重い機材を肩に担いであっちへ行ったりこっちに行ったり、ピットロードの端から端まで駆け回る。だから、軽くて動きやすく、できれば暑くないスーツを求めるともいう。基本的には通気性の高いレイヤーを使うというのだ。

一方で、膝をつくこともある面にお尻を落として被写体を狙うこともあるから、膝や肘や臀部の生地に、特に耐久性を持たせているというのだ。

座ったり立ったり、寝転んだりよじ登ったり・・・、時には登山かボルダリングか迷うような動きに備えるために、伸縮性までも求められるというから驚きである。腰の部分がギャザー処理されているのはそれが理由である。

フォトグラファー三橋の要求は厳しい。ところが、レーシングスーツメーカー「グループ・エム・レーシング」の榎本さんは、それをチャレンジしがいのある要求だと受け止めた。

「我々も初めての挑戦です。膝を路面につくことなど、これまで要件にはありませんでしたからね」

予備のバッテリー。メディア類。フィルター。スマホ携帯。瞬時に手が届く位置に収まる。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

雨天用の緊急装備は背面に背負う。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

左右には109mmの大口径レンズ用が収まるポケットを装備する。まるでガンマンのよう。そう、フォトグラファーにとってレンズは、被写体を捕捉するガンなのかもしれない。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

カメラを構えやすいように、脇には伸縮性のある素材に張り替えられている。それでも耐火性を損なわないようにするのは、スーツメーカーの技術力と配慮があるから可能なことだ。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

こうなるとレーシングドライバーは気楽なもので、バケットシートに収まって手足が自由に動けばそれでいい。ピットロードを駆け回ることなど考えもしない。ドライバーがピタッと体のラインにフィットしたスーツを着用しているのに対してフォトグラファーは、ちょっとダブッと余裕のあるシルエットなのはそのせいだ。

「真夏にそんな柔道着みたいなスーツを着るなんて、臭うしかぶれるし、華やかさの裏側は悲惨なものですわな」

かつて、レーシングスーツを着用しているのがドライバーだけの時代、報道関係者にこう言われて苦笑したことがある。当時の彼らには耐火スーツ着用の義務はなかったから、真夏は短パンTシャツで涼しげにしていた。

確かに好き好んで柔道着を着ているわけではなく、炎から身を守るためだから我慢していただけなのだが、今こそその言葉を返したい気分である。

走行が終わればスーツを脱いでリラックスできるのが我々だが、彼らはレース中のいかなる時もその分厚い柔道着を来ていなければならないのだから、芸術家でありアーティストである華やかなフォトグラファーこそ、体力勝負の時代を迎えたと思う。

これほど多くの機材を背負って、サーキットを駆け回る。ある意味では、レーシングドライバーよりも過酷な職業かもしれない。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

三橋氏が撮影した被写体は、空さえも雄弁にレースを語る。

(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

スタート前のフェリックス・ローゼンクヴィスト。獲物を挑まんとするその瞬間を三橋氏が捉えた。

(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

ウィナーの一瞬の安堵をファインダーに収めた。

(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

青空を背景に、ドライバーの歓喜が弾ける。

(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

今にも爆音が耳に届きそうなスタート直後の一シーン。おそらく、グリッド撮影を終えた直後、機材を抱えでピットタワー最上階に駆け上ったに違いない。(撮影:三橋仁明/N-RAK PHOTO AGENCY)

ならばヘルメットもかぶる⁉

ヘルメットの着用も、JRPAの自主的な提案から端を発し、規則に組み込まれた例である。サイクリング用かスノボー用のようなヘルメットをかぶるフォトグラファー姿を見かけることも少なくない。

ちなみに、フルフェイスは却下された。ファインダーが覗けない。フェイスマスクも撮影に支障をきたすからボツ。今ではそれぞれの判断で、頭部を守っているという。

サーキットに足を運んだときに、ぜひともモータースポーツフォトグラファーの奮闘ぶりを確認して欲しい。彼らは分厚いレーシングスーツを身にまとい、重い機材を担いでサーキットを駆け回っている。そうしてあの、感動的な決定的瞬間を切り取っているのである。

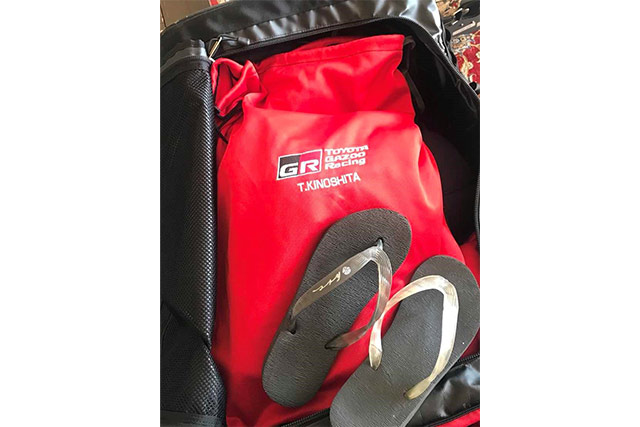

キノシタの近況

いよいよプランパンGTアジアの開幕戦です。開幕戦は4/14、マレーシアのセパン・サーキットで走り回ってきます。かつてスーパーGTの一線に組み込まれていたセパンは、僕にとっても懐かしいステージである。なんだか勝てそうな気がしています。