312LAP2022.3.23

それこそが自分の顔なのです

ヘルメットは選手の分身でもある。顔を覆って競技するという特性上、人間の感情がもっとも現れる「顔」が伏せられている。だからこそ、ヘルメットのデザインが意味を持つ。長年ヘルメットを被り戦ってきた木下隆之が思いを語る。

アイスホッケーの興奮

ずいぶん前の話だが、アイスホッケーの国際試合を観戦した。埼玉県のアリーナで開催されており、学生時代から氷盤でパックを追い続けた友人の誘いを受けたのである。

全方位的にスポーツに興味がある。だからこそ二つ返事で誘いに乗った。こんなことでもなければ、なかなかアイスホッケーなるスポーツを観戦する機会は訪れない。

幸いなことに、相手国はアイスホッケーが盛んなスウェーデンであり、世界ランキングは確か2位だとか3位だったと思う。一方、迎え撃つ日本においてアイスホッケーは、けして盛んではない。世界ランキングは20位とか25位とか、強豪国とはいえないポジションであった。だから、結果から言ってしまえば日本のボロ負け。スウェーデンの強さをまざまざと思い知らされたのである。

そしてその観戦は、面白かったといえば面白かった。だが、わからなかったといえばわからなかったというのが正直なところであった。

日本では日頃観戦する機会のないアイスホッケーであっても、基本的なルールくらいは誰もが知っている。黒いパックを敵ゴールに叩き込めばいい。ルールとしては単純明快だから、初観戦であっても興奮することができた。

体当たりは常套。氷上の格闘技とされている。運動量がハンパないから、頻繁に選手が入れ替わる。一度にリンク上で戦える選手は6名。サッカーのように一旦ゲームを中断し選手交代をするなんて悠長なことはなく、試合中にコロコロと選手が入れ替わる。1分ほどで交代するらしい。慌ただしさが楽しい。

というあたりは、冬季五輪などでも見る機会がなくはないから知っていた。つまり、ごく平凡なにわかスポーツマニアなのである。だから面白かったといえば面白かったのである。

ただし、わからなかったといえばわからなかったのは、選手の個性である。けして広くはないリンクの中で、選手が高速で入り乱れる。サッカーのように右サイドバックだセンターフォワードだと、ポジションニングが明確ではない。結構な勢いで駆け回るから、誰が攻めていて、どこを守っているのか、皆目検討がつかないのである。

いや、厳密にはディフェンスとオフェンスが役割分担として成立しているらしいのだが、ディフェンダーが敵ゴールまで突進したり、ポイントゲッターが守りを固めることもあるらしい。らしいとしたのは、まったくそれがわからずに、友人がそう解説していたからである。

パックは目にも止まらぬ速さで動く。選手が密集しているから、おそらくそこにパックがあるのだろうと検討をつけながらの観戦なのである。

そして素人にとって致命的なのは、選手が同じユニフォームを着て同じヘルメットを被っていることだ。唯一ゴールキーパーだけは一際目立つ防具に身を包んでいるし、ヘルメットは個性的なカラーでデザインされている。だから見分けはつくのだが、フィールドプレーヤーは、誰が誰だか…。素人には判別は不可能であった。

安全のためのツールが…

「こりゃ、スタンドからチームの選手を見分けるのは難しそうだな」というのがファーストインプレッションだった。いやはや、カナダではベースボールよりもテレビ視聴率の高いスポーツだというから、あくまで個人的な見解に過ぎないのだが、興行的スポーツとして欠かせない要素の一つである選手の顔が見えないのは致命的である。

アイスホッケー経験者の友人でさえ、選手を見分けるは難しいという。

防具で顔を覆っているという点では共通している剣道は面に紅白のリボンを垂らしている。柔道は顔を晒しているにもかかわらず、白と青の防具で識別している。

そういったわかりやすい識別、記号がアイスホッケーにはなかったのである。

そこでピンと脳髄に突き刺さったのは、モータースポーツである。ヘルメットで顔を覆っている点ではアイスホッケーと似ている。だが、アイスホッケーよりもたちが悪いのは、マシンに乗り込んでしまっているから、体が見えない。最悪なのは、フェイスマスクを被り、ヘルメットで覆い、ミラーコートのバイザーを下ろしていまっている。これはもう、コソ泥より個人の認識が難しい。

フェイスマクスやヘルメットを被ったままでのコンビニ入店は、防犯上の観点から避けるべき行為だ(笑)。人間の頭部を守るための安全デバイスが犯罪者と誤認されるというのだから因果ではある。つまり、使い方を間違えると薬にも毒にもなるのである。

挙げ句の果てに最近では、バケットシートのサイドが張り出している。マシンが走っているからおそらく人が乗っているに違いない…と判断できるだけで、個人の識別は困難を極めるのである。

フォーミュラなどのスプリントレースならば、マシンのカラーリングからドライバーを特定することができる。レッドブルならばM・フェルスタッペンかS・ペレスのどちらかなわけで二者択一である。だが、ドライバーが交代する耐久レースなどでは、AなのかBなのかがわからないのである。

さらに厄介なのは、レースごとにヘルメットのデザインを変えるのが流行になっている点である。これはもう、モータースポーツのアイスホッケー化といっていいのではないか…というほど大袈裟じゃないけれど、なんだかなぁ〜、なのである。

モータースポーツも同様に

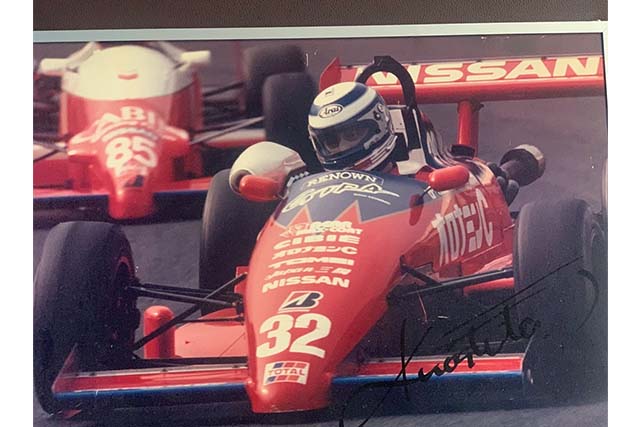

かつてはヘルメットのカラーを変えることは少なかった。星野一義選手は一貫して白に黄色のラインだったし、高橋国光選手は白地に赤である。わたくし木下隆之は30年近く、白地にブルーとシルバーのラインである。個人の特定が難しいスポーツであるからこそ、ヘルメットのデザインは個人のアイデンティティであり、それを変えるのはよほどのことがあったときだけに限定されていた。

レーサーレプリカのヘルメットが販売されていた頃が懐かしい。高橋国光モデル、松本恵二モデル、平忠彦モデル、ケニー・ロバーツモデル…。ヘルメットのデザインが不変だからこその現象。

だから、遠くに走っていても、瞬間的にドライバーが識別できた。

「あっ、国さんが抜いた」なんてことが、深い霧の中のレースであっても認識することができたのだ。

それは実は意義深いことだと思う。ヘルメットのカラーがドライバーの分身になることで、観客は感情移入することができる。機械が操っているのではなく、生身の人間がドライブしていることが、直感的に伝わってくるのだ。

汗、息遣い、叫び声…。怒り、疲労、興奮、喜び…。

ヘルメットデザインは個性の主張なのである。

ヘルメットデザインの変更が楽しみでもある

とはいうものの、ヘルメットデザインの変更がレースを盛り上げているのも事実。

昨年のF1最終戦でホンダのエンジンを駆るM・フェルスタッペンは、その日を最後にF1界を去るホンダへの感謝の印として、日の丸をイメージしたヘルメットデザインで戦った。逆転王者に輝いたのは、ホンダの見えない力が働いたかのように思えた。

今年のF1開幕戦ではP・ガスリーが、ウクライナカラーで出走。ロシアの侵略に耐える同国への応援である。

レーシングカーのカラーリングが変更されるのにつれて、ヘルメットの色合いを変えるのも珍しくはない。マシンとヘルメットが一体にデザインされることで、より一層マシンが映えるという効果もある。

自らのメモリアルに合わせてのカラーリング変更も意味深い。勝利を願うために、自身がカートレース時代の、初優勝した当時のカラーリングを最終戦で復刻するドライバーもいる。仲間の死を悼み、個人のカラーリングで戦うドライバーもいる。

ヘルメットがレーシングドライバーの人格を表すものだからこそ、デザイン変更するのも意義深い。

いよいよ世界のモータースポーツも開幕戦を迎える。ヘルメットのデザインを変更するドライバーも多いに違いない。だけれど「僕は今年もこのデザインですよ」というドライバーを応援したい。

というよりも、ヘルメットで個人を特定するという性質上、「僕は今年もこのデザインですよ」というドライバーじゃないと、応援できないという思いもありながらも、新しいデザインはおしゃれだね、なんて喜ぶのだから現金なものです(笑)。

キノシタの近況

ニュルブルクリンク24時間レースに挑戦するための支援者を募るクラウドファンディング、「ニュルブルクリンク24時間レースに挑戦する木下隆之応援プロジェクト」を立ち上げました。目標額に達しなければ全てリセットという厳しさです。応援よろしくお願いしますね。