331LAP2023.01.12

世界にはばたく日本人レーサーを育てる方法とは

新年を迎えたいま、今シーズンの魅力的なシートを得たドライバーも多いに違いない。新たな才能が芽吹くことを楽しみにしたい。

若き才能を発掘し育てる方法は正しく行われているのであろうか。かつてはオーディション等に参加し、チャンスを奪い取ってきた木下隆之が語る。

若き才能が芽吹こうとしている

2023年が明け、モータースポーツ界は開幕に向けて期待が高まりつつある。新天地に移籍したドライバーも、将来のプロドライバーを夢見て練習に励むドライバーも、期待に胸を躍らせているに違いない。

あるいは年を越したいまでも、2023年の戦う場を探し求めているドライバーも少なくない。いや、すでに契約を整えたドライバーよりも、放浪しているドライバーの方が圧倒的多数だ。レース界の魅力的なドライバーズシートは数が少ない。椅子取りゲームは激戦を極めるのだ。しかも有能なベテランは腰を上げないから、新陳代謝は少ない。

レース界は若手にとって、限りなくチャンスが少ない競技だといえる。一度有力なドライバーとして契約が成立すると、ベテランドライバーの優位性はさらに増すからだ。

たとえば複数のドライバーがコンビを組む耐久レースの場合、ほとんどの場合エースドライバーが自分の好みに合わせてセッティングをし、大半の走行時間でステアリングを握る。若手がドライブできるのは、すべてのテストメニューが整った後の、わずかな残りの空き時間だけである。伸び盛りのドライバーにとってもっとも大切なのは、少しでも多くの走行時間だというのに、結果としてそれすらも制限されてしまうのだ。

何を隠そう、僕もそんなジレンマを抱えていた時期があった。

日産の契約ドライバーになった時、先輩には日本のトップドライバーが名を連ねていた。高橋国光、都平健二、長谷見昌弘、星野一義、高橋健二、柳田春人、和田孝夫、鈴木利男…。僭越ながら敬称略で紹介させてもらうが、誌面に書ききれないほどの豪勢なラインナップだったのだ。人材豊富な日産軍団に、よくぞ紛れ込むことができたものだと、ことの重大さに震える思いだった。

ただし、僕は前述の悩みを抱えることになる。神のようなラインナップの走行時間を割いて、新人の僕にテストの機会を与えられることは稀だった。

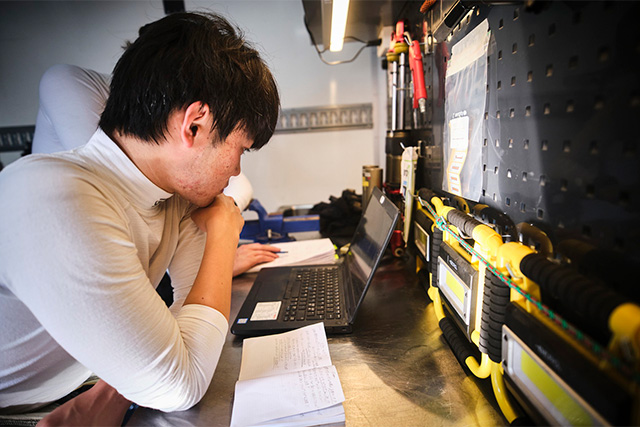

サーキットの貸切テストには帯同が許されたのだが、持参したヘルメットを被るチャンスはほとんどない。トップドライバーの仕事ぶりを間近で観察できたのは幸運だが、ハンドルを握らないと上達はないと悩んでもいた。

「背中を見て育て」

確かにそれも納得する。

それでも、数少ないチャンスを生かし、走行時間が次第に増えていったのは幸運だった。どうやって走行機会を増やしたのかは、いずれに譲ろう。

この硬直化した体質は、日本のモータースポーツのレベルアップの障害になっている。せっかくの才能が、花開く寸前で萎みかねないのだ。いまこそ栄養価の高い肥料とたっぷりの水を与え、燦々と降り注ぐ日光のもとで活発な光合成を繰り返さねばならない時期に、じっと日陰で佇むことが強いられる。伸び盛りの才能は、栄養が必要なのだ。

プレミアリーグの施策は…

同様の悩みを抱えているというイングランドサッカー協会は、不都合を解決する秘策に挑み、成功しつつある。

イングランドはサッカーの母国であり、サッカーリーグは世界有数の伝統を誇る。だが1966年を最後に、W杯で優勝していない。凋落の気配が漂う。そこに2013年、イングランドサッカー協会はプレミアリーグと共同でメスを入れた。その名は「EPPPエリート・プレイヤー・パフォーマンス・プラン」。

プレミアリーグに属するクラブの主力は、大半が海外選手で占められており、イングランド国籍の若手のチャンスが少ないことに頭を悩ませていた。そこで、プレミアリーグの下部組織から這い上がってきた若手選手がどれくらいの時間プレーに参加していたかを数値化、それに応じてクラブに分配金を配分するシステムにしたのだ。

これによって各クラブは、積極的に育成選手を起用することになり、若手の才能が開花し始めた。2022年のW杯で優勝するという目標こそ達成できなかったものの、欧州選手権準優勝や、W杯準決勝惜敗など、確実に成果を上げている。

自国プレーヤーを育てるために

日本のモータースポーツが世界的レベルに達するためにはまず、日本人ドライバーの登用が欠かせないと思っている。そもそも、モータースポーツ人口が欧米の国々から比較すれば少ない。分母を増やさなければ、有能な分子を残すことは難しく、奇跡的な異分子に頼るしかない。だというのに、分母を増やそうという施策が感じられないのだ。

最近でこそ、カートからの登用が顕著だが、現状でプロドライバーになるための最短距離は、メーカーの育成プログラムに参画することである。だがそれには多額の資金が求められる。そもそもカートで国内外を転戦可能な裕福な子息から選ばれる上に、育成プログラム参画も富裕層に限られるのだ。これでは分母は増えない。

そもそもその育成プログラムは、正しいのだろうか。数は少ないものの、日本から世界に通用するドライバーが現れ始めていることで、育成方法の間違いではなさそうなのだが…。

そのヒントがデンマークサッカー協会の「少年少女育成策」にある。

国民性は平等を重んじる。育成プログラムにおいても同様で、均等にプレーする機会を与える。技量に関わらず、全てのプレーヤーの出場時間を均等化するという。また、トーナメント方式の全国大会は開催しない。強豪校だけが多くの試合機会に恵まれるからだ。リーグ順位も試合記録も公表しない。評価バイアスを排除するためである。

育成にも長期的なフォローがある。分母を広げて成長を長期的に期待する。どの選手がトップレベルに達するのかを早期に判断するのは難しい。デンマークでは晩年に伸びる選手の方が多いらしい。

1992年に欧州選手権を制したデンマークがのちに、他国をまねたエリート発掘をしたところ、ドロップアウトする選手が続出した。選手登録数も激減。10歳時点で選別しても、トップに達するのは0.1%前後だという。

だが、中学からサッカーを始めたというトッププレーヤーもいる。陸上からの転身組もいる。高校では無名だったのに、社会人になって開花したプレーヤーも少なくない。到底10代では判断できないのだ。

デンマークの人口は約580万人。日本の人口は約1億2,480万人。東京都の人口が約1,404万人。2位が約923万人の神奈川県。以下、大阪府、愛知県、埼玉県。人口統計で6位の千葉県が約627万人。デンマークの人口は千葉県以下なのだ。

そんな小国なのに、サッカーの世界ランキングは10位。日本は24位。W杯優勝経験のあるドイツでさえ11位と、デンマークより下位だ。ちなみに、デンマークより圧倒的に人口で勝る神奈川県から今年、伊東純也が日本代表として活躍。一躍神奈川県のスターになったのだが、つまり言い換えれば、神奈川県選抜チームが世界ランキングでドイツを超えたとして、それよりも人口の少ない小国の戦績なのだ。

育成方法にも改革がある。若年の段階で成長性を見極めるのは専門家でも難しい。だというのに、大人の稚拙な考えで進路を決めてしまう。プロのプレーヤーの判断であってもミスがあるのに、たまたま配属されただけの関係者の判断が採用されることもある。サッカーだけでなくレース界でも同様のシーンを見かけるが、それを嫌ったシステムであり、伸びるはずの才能を埋めないための機会均等である。

ちなみに、日本人の総人口は約1億2,000万人だが、ドイツの総人口は約8,300万人。日本より大幅に少ない。だとするならば、F1世界チャンピオンがドイツを上回る数になっても不思議ではない。分母を増やせば、あるいはドイツをも超えるかもしれないのだ。期待は高まる。

キノシタの近況

東京オートサロンではトーヨータイヤのステージに立つことになりました。というのも、昨年秋にトーヨータイヤを履きニュルブルクリンクに挑んだことをきっかけに、プロクセスタイヤの優秀性を語ることになったからだ。しかも・・・。1月13日にはチョメチョメの発表もございます。トーヨータイヤのブースにも足を運んでくださいね。TGRブースの隣です。