353LAP2023.12.06

「ひとりのベテランオフィシャル最後の日」

長年にわたって富士スピードウェイのオフィシャルを務められた羽毛田孝一さんが、自身70歳になった節目に勇退された。若い頃から暖かく見守ってもらった木下隆之が、その気持ちを語る。

生涯をサーキットに捧げた男

これまで僕のレース活動を見守り続けてくれた人が、静かにサーキットを去った。

羽毛田孝一さん。

長年にわたってオフィシャルを務められた羽毛田孝一氏が、70歳になったのを機に業務を後進に譲ったのだ。

僕が羽毛田さんといつから言葉を交わすようになったのか、その日を正確に記憶していない。20歳だったか25歳だったか…。とにかく若い頃だ。

出会いの瞬間は不明瞭だけど、いつの間にか僕の中では富士スピードウェイの中のひとつの景色として、羽毛田さんは輪郭を持って浮き上がっていった。

人生のほとんどをFISCO CLUBに所属し、サーキットの運営に尽力された。そのキャリアは40年を超える。つまり、僕がレースデビューしたころに羽毛田さんもサーキットデビューをしていたことになる。

僕のデビューレースは富士スピードウェイのフレッシュマンシリーズだった。今でいえばTGRヤリスカップのような入門用カテゴリーであり、そこを根城にステップアップのチャンスを模索していた。成長の過程には必ず羽毛田さんがいたのである。

羽毛田さんは、サーキットで顔を合わすといつも、僕の昔のレースのことを、本人の僕よりも詳しく話してくれた。

「キンちゃんはさぁ、昔な、クラッシュしちゃってな、悔しがっていたよな」

もう記憶から消えかけているような出来事を、定期的に思い起こさせてくれる。初心を忘れるなよ、なんて気持ちだったのだろう。

「キンちゃんはさぁ、もうレースをして何年になる? 」

いつも親しみを込めて、僕のことをキンちゃんと呼んだ。

「僕は富士スピードウェイ育ちですから…」

羽毛田さんはキャリアのほとんどを富士スピードウェイで過ごした。だけれど、菅生や西仙台、筑波からも声が掛かり、オフィシャルとして遠征もしていた。英田サーキット(現・岡山国際サーキット)でF1が開催されたときにも頼りにされ、コースコントロールをした。北海道で開催されたWRCラリーでも活躍している。日本国内のみならず、世界選手権でも必要とされていたのだ。

そんな華やかなキャリアがあるのに、不遜な素振りは一切見せずに、いつも優しげな笑みを浮かべていた。

「そっか、たいしたもんだよ。よく頑張ってきたよな」

まるで生まれた日からずっと見守ってきてくれた親戚のおじさんのような優しさで、僕の肩を叩くことも少なくなかった。

「若い頃にな、スカイラインのレースでな、ズッコケちゃってな。でもよく頑張ったよな」

僕が将来を夢見るアマチュア時代の模索をよく覚えてくれた。たしかその頃に、ささやかな出会いがあったと思う。

ピットロードで生きた男

羽毛田さんと顔を合わすのは、たいがいピットロードだった。背が高く、痩せていて、スラッとしていて、オフィシャルの帽子をちょっと斜めにずらして被っていた。ずっと遠くからでもすぐに目に飛び込んでくるような存在感があった。

どのレースでも、ピットロードは羽毛田さんに支配されているように感じた。コントロールタワー側から1コーナー側までの、あの長いピットロードを行ったり来たり、ずっと歩いていた。背筋をピンと伸ばして歩く姿からは、まだ勇退する時期としては早いように思う。

サーキットは、まだ羽毛田さんを必要としている。

レース中にはいつもピットロードで佇んでいた。担当のピット前でレースを観察していた。これまで何度も、僕のピットを担当してもらったことがある。

「そっか、今日はここがキンちゃんのピットか」

「よろしくお願いしますね」

「おお、わかったわかった。いいレースにしような」

羽毛田さんが担当のレースでは、成績は良かったような気がする。

レース直前に、羽毛田さんにルール確認をすることもあった。

「赤旗中ですが、この作業は許されますか?」

「ああ、それなら大丈夫だ。でも、安全に頼むよ」

再スタートの直前に声を掛けてもらったこともあった。

「今日のレースは荒れているからな、気をつけろよな」

「やっぱりタイヤが持たなかったのか。それじゃしょうがないな」

思うようなレースができず、意気消沈している僕に、笑いなからエクスキューズを授けてくれたこともあった。

「これだけ路面温度が高くちゃな、ハハハ」

慰めのスタイルも独特だった。

笑みを浮かべていなければちょっと気後れしそうな強面であり、独特の厳しさを漂わせていた。べらんめい調の、勢いのある話し方をした。

レーシングドライバーにとってはペナルティを課す審判側の立場だったこともあって、羽毛田さんの視界からコソコソと身を隠したこともなくはない。それでも遠く離れているのに目があったこともあって、心臓がキュンと萎縮したことがある。

そんな時はたいがい、ピット作業違反のミスをしたり、タイムスケジュールに遅れたりと、どこか疾しいことがあった時だった。

毅然とした態度でジャッジをしながらも、どこか柔軟なところが好きだった。

「キンちゃんさぁ、給油作業中はさぁ、クルマに触っちゃダメなんだよ」

「はい、そうですよね」

「こんな小さなことでさぁ、いちいちペナルティも嫌だからさぁ、気をつけてくれよな」

遠い昔、富士スピードウェイがまだ近代的な施設ではなく、今でいうP19駐車場あたりに車検場があった。そこで顔を合わせたことも少なくない。

持ち込まれるマシンを検査する目は厳しかった。だが、そこでもどこか優しさが漂っていた。

「いやさぁ、ここさぁ、ちゃんと固定してくれないとさぁ、ダメなんだよね。ルールだしさぁ、何かあったら危ないだろ」

車両の不正を暴くというより、ドライバーの安全を気遣ってくれたことが嬉しかった。

若いオフィシャルに対して、丁寧にチェック方法を指示しているあの姿も懐かしい。

レースを愛していた

プロスポーツでは特に、プレーヤーと審判=オフィシャルは敵と味方の壁がある。裁かれる側と裁く側、ミスを隠す側と暴く側、決定的に相容れない関係だと思っていたことがある。だが羽毛田さんは、それが誤りであることを教えてくれた。

僕は過去にこのコラム上で、ラグビー審判の話題を綴ったことがあった。

ラグビーはとても特殊なスポーツであり、敵と味方が競い合いながらもゲームを円滑に進行させることに注力していると。そして、審判はまるでオーケストラの指揮者のようにタクトを振りながら試合をコントロールしていると。

たとえば、モールの中のボールを出すタイミングを審判が指示することがある。

「まだ出しちゃダメだよ。待って、待って」

瞬間的判断が求められる球技でありながら、審判がプレーをコントロールすることを不思議に思った。だがそれは、プレーの質を高めるための采配でもある。選手に自由にプレーをさせ、じっとペナルティのありかを探るのが審判業務だと思っていたから、ラグビー審判のスタイルが奇異に映った。裁かれる側と裁く側、ミスを隠す側と暴く側。だが、レースのオフィシャルはゲームを円滑に進めるコンダクターなのだと気付かせてくれたのが羽毛田さんだ。ペナルティでレースを台無しにしないように、コントロールしてくれていたのだ。そんな気持ちを綴ったあのコラムは、羽毛田さんのことを思い浮かべたことからの発想である。

羽毛田さんは、誰よりもレースを理解していたように思う。その日の天気や路面温度や、あるいはサーキットに漂う微妙な雰囲気を察してレース展開を予想する。その上で起こりうる事態を想定し、未然にそれを防ぐ手立てを講じていたような気がする。

「キンちゃんはドイツで大活躍らしいな」

「おかげさまで、トーヨータイヤと契約させてもらっています」

「それはすごいや。まだまだ現役、いけそうだな」

わざわざ僕から活動報告をしたことはなかったけれど、陰から応援してくれていることは感じていた。

羽毛田さんが勇退すると聞かされたのは、先日の富士スピードウェイでのレースの時だった。僕は今年ニュルブルクリンクに専念していたから、富士スピードウェイでのレースはなく、その日はたまたま後輩のレースを観戦しにきただけだった。

「そっかそっか、今日は走らないんだな」

「はい、後輩の指導に来ただけです」

「キンちゃんも偉くなったなぁ」

「いや、まだまだですよ」

「そっか、でも頑張ってきたよなぁ」

この日もいつものように、そういって誉めてくれた。

「これからもサーキットには来られますよね」

僕がそういうと羽毛田さんは小さく首を横に振って、「いや、もう来ないよ」と小さく笑った。

僕はその後に告げる言葉を見失ってしまった。

レースを最も愛し続けたベテランがサーキットを去った。

写真提供(一部):服部眞哉

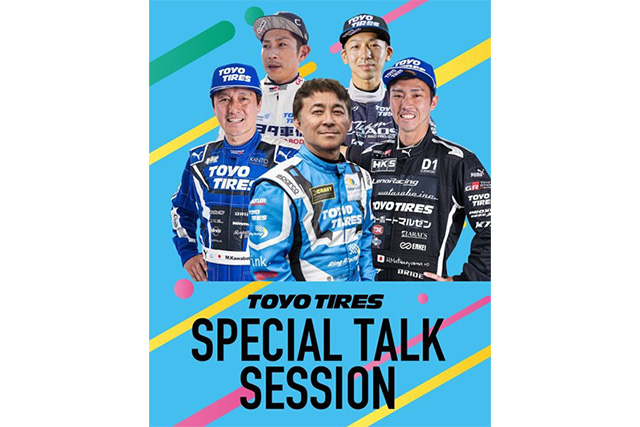

キノシタの近況

2023年最後のイベントはトーヨータイヤのファンミーティング福岡です。今年レーシングスーツを着るのは、この日が最後かもしれない。ぜひ遊びに来てください。