384LAP2025.03.19

「母校の教壇に立つ」

明治学院大学を5年かけて卒業した後、ゲスト講師として母校に呼ばれることになった木下隆之。自らの「行き当たりばったり」な人生を振り返りつつ、「キャリアデザイン」をテーマに講義を行うことになったようです。さて、どうなったことやら…。

ゲスト講師になった日

明治学院大学の経済学部経済学科をなんとか卒業したものの、卒業に必要な単位を取得するのに5年を費やしました。一般的に大学は4年制なのですが、僕はその一般には属さなかったのです。なぜなら、机に座ってじっとしていることが苦手だったからです。

ただ、身体だけは丈夫でしたね。頭が悪いのは、脳のキャパシティの大半がクルマに奪われていたせいです。教室で教授の講義を聞いていても眠くなるだけです。仕方なく、体育会自動車部に居場所を求めました。

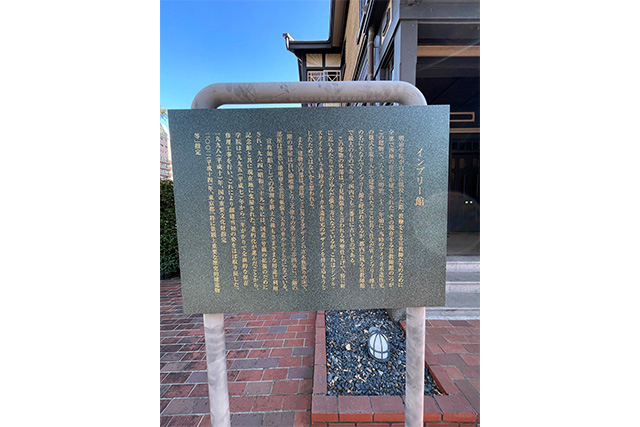

いわば経済学部生ではなく体育会生だったのですから、キャンパスの記憶がありません。自動車部のガレージ兼部室は、キャンパスから離れた寺の裏にありました。つまり、キャンパスに足を踏み入れずとも部室には行けたのです。キャンパスのレイアウトも思い浮かべることができませんし、ましてやどんな教室だったのかなんて、思い出せるわけもありません。

そんな落第生が、なんの因果か応報か、母校の講義に招かれ、教壇で講義をすることになったのですから、世の中というのは本当に摩訶不思議なものです。

講義は、木曜日4時限の田島先生をフォローするスタイルです。だから「ゲスト講師」を名乗るのはおこがましいですし、まして「客員教授」などとは口が裂けても言えません。それでも、学舎には何度か通うことになりました。

議題は「キャリアデザイン」です。キャリアデザインを日本語に意訳するならば「人生設計」となります。人生を設計するのです。私のような行き当たりばったりの男が、です。

このあたりで、なぜ私に講師の役目が回ってきたのか、皆さんも薄々察しているのではないでしょうか。

レーシングドライバーという特殊な職業についているのだから、学生時代から周到なキャリアデザインを描いていたに違いない、というのが田島先生の読みだったのでしょう。

ただ、ドジャースの大谷翔平選手のように、幼い頃からキャリアデザインを組み立て、それを忠実に実践した結果として夢を掴んだ、というわけではありません。小説家になるために本を片っ端から読み込んで直木賞を取った、といった華々しいものでもありません。

確かに、物心ついた時にはすでに極度のクルマ偏執狂でしたから、大学に進学してすぐに体育会自動車部に入部しました。卒業時には、クルマに関わる職業に就くしか道はなかったのです。故に新卒で大手出版社に就職し、自動車専門誌ル・ボラン編集部に配属になったのは、ただただ運が良かっただけの話です。

初任給から給料を貯めて夏にレースに参戦し、それがとんとん拍子で日産自動車の関係者の目に留まり、ついには脱サラを敢行しました。レーシングドライバーとなったのですから、そこだけ切り取れば、まるでプロ野球選手や小説家のように、綿密なキャリアデザインを貫いたように見えます。しかし、内情は安直なものだったのです。

大学で自動車部に入部した理由も、自動車部員になればクルマで通学できるからでした。ル・ボラン編集部に就職したのも、最新のクルマにタダで乗れるだろうからという魂胆でした。レーシングドライバーになったのも同様で、タダでレースができるからです。

レーシングドライバーになったのは、いわば消去法でした。それ以外に手に職はなく、そもそもネクタイを締めて定時に通勤できる人間ではないと自覚していたので、仕方なくこの道を歩んできたのです。

そう、鉛筆からハンドルに持ち替えたこと以外に、設計図らしきものはなく、本能のままに歩んできただけなのです。キャリアデザインなど、かけらもなかったのです。講師にしてくれた田島先生には申し訳ないですが、私には荷が重いです。

とはいうものの、教壇に立ってヘラヘラしているだけでは講義になりません。私は、自分が歩んできた過去を振り返ることにしました。

自力で走りの世界の扉を開ける

自力で走りの世界の扉を開けたといえば、通っていた高校にクルマ通学を許可させたことが転機といえば転機かもしれません。

僕が高校生になったのは1976年。当時は暴走族全盛期であり、高校生がバイクに乗るなど、不良生徒だけだと相場は決まっていました。

それが証拠に、僕が16歳になり晴れてバイクの免許を取得したその前年、道路交通法が改正され、400cc未満の中型免許とそれ以上の限定解除に区分されました。限定解除の取得は難関で、合格率3%と噂され、高校生からナナハンを奪う制度だったのです。

仕方なく中型免許を取得したものの、幸運だったのは僕の誕生日が5月5日だったことです。高校進学直後に免許が交付され、バイク通学への欲求が芽生えるのは道理でした。

ただ、もちろん世間は高校生のバイク通学を許すほど甘くはなく、我が高校も当然のように禁止していました。

—が、僕はバイク通学をしました。

もっとも、非行少年でも暴走族でもなく、むしろ隊列を整え群れて走ることのどこが面白いのか理解できなかった。にもかかわらずバイク通学できたのは、実は合法的に学校から許可を取ったからです。

僕の高校はちょっと変わっていました。週30時間制です。火曜・木曜・土曜は午前で授業終了。午後は自分の趣味を活かす時間で、それをCTC(カルチャー・トレーニング・センター……忘れましたが)と呼んでいました。

新学期が始まると、その一年間に取り組む趣味を登録。野球部なら野球、サッカー部ならサッカー、軽音楽部なら楽器演奏。

ただ、学内の部活だけでなく、学外での研究も許され、例えば草木の研究を申告すれば帰宅も許される。散歩が好きだと申告すれば、昼に弁当を食べた後、とっとと帰宅できる。いわば「帰宅部」です。

となれば当然、バイクの研究を申告した僕は、とっとと帰宅してツーリングするわけです。

さらに一歩踏み込む

もっとも、そこで止まれないのが僕の悪い癖。一考しました。

CTCで野球を申告した野球部員がグローブを持ってきてよく、軽音楽部員がギターを手に通学できるのに、バイクの研究を申告した僕がバイクで通学できない理由はない——と担任に迫りました。根が反抗的で屁理屈が得意だったわけです。

幸い、僕のCTC報告ノートは充実していました。エンジン性能を細かく記し、2サイクルと4サイクルの技術解説まで理工科の研究生のように克明に書き込んでいたのです。

その結果、教師たちも「バイク通学禁止の理由はない」となり、晴れてバイク通学が実現しました。そして高校3年の5月5日には自動車免許を取得し、CTCの申告をバイクからクルマに変更。気づけば、校舎裏の職員専用駐車場に父のサバンナGTを乗り付けることに成功したのです。

こうした悪巧みがキャリアデザインとは言えませんが、僕がクルマ人生を色濃く描くきっかけになったのは事実でしょう。

閑話休題

そんな話を講義でしていいものか悩みましたが、結局「レース界と経済学」というテーマに落ち着きました。何しろレースにはお金がかかる。企業スポンサーなしでは成立しません。となれば、レーシングドライバーも企業の経営状態を分析し、コンサルタントのような視点を持つ必要があるのです。

こうして考えると、僕がいまだにステアリングを握りながら、企業のブランドアドバイザーやコンサル業務を果たしているのも、ひょっとすると経済学部で学んだ何かが役立っているのでしょうか。

—と、講義ではそんな真面目な顔をして語りましたが、実際は「行き当たりばったり人生も悪くないですよ」という話だったのかもしれません。

キノシタの近況

このコラムが掲載される数日後に、2025年のニュルブルクリンク耐久レースが開幕します。3月21日、22日ですね。今年も僕はニュルブルクリンクに挑戦します。24時間レースが行われる6月までの予定なのが寂しいですが、その後の活動に関してはクラウドファンディングでのご支援で補えないものかと思案しています。

応援よろしくお願いします。