ニュルはもっといいクルマづくりの近道

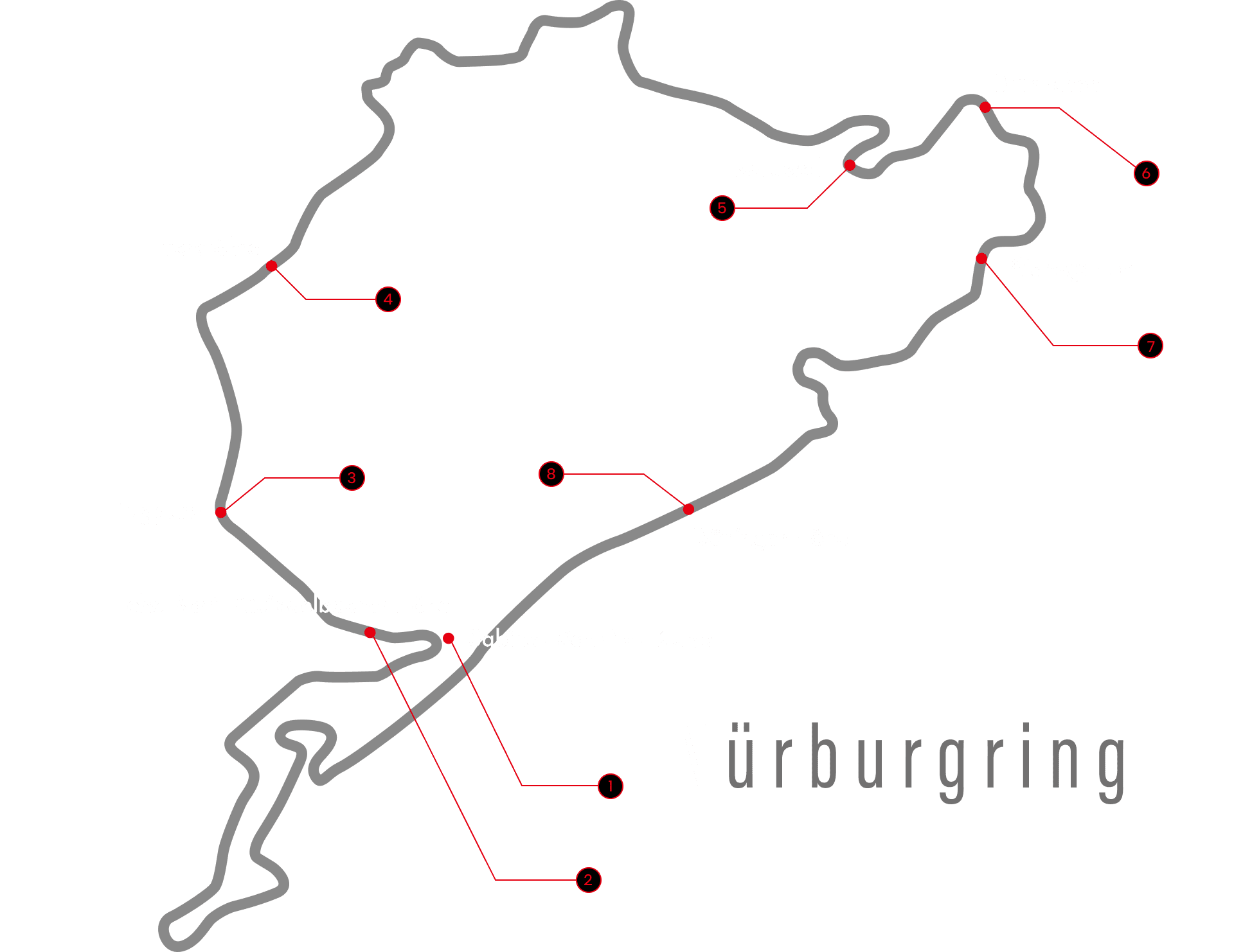

ドイツ西部に位置する「ニュルブルクリンク(通称:ニュル)」。オールドコースと呼ばれるノルドシュライフェ(北コース)は巨大なサーキットだ。サーキットと言いながらも、ヨーロッパの一般地方道に似たレイアウトで、1周約20.8kmという距離もさることながら、標高差約300m、大小170を超えるコーナー、低速から超高速域まで多様なスピードレンジに対応する。さらに、路面はほとんどが波打っており、埃っぽく滑りやすい上に、コース幅が狭くエスケープゾーンもほとんどない。これらの特徴から、世界有数の難関コースと言われている。

トヨタが初めてニュルを訪れたのは、今から40年以上前のこと。成瀬弘が28歳の時、セリカ1600GTでニュルブルクリンク6時間レースに参戦した際、日本から技術指導として赴いた。この時のことを成瀬氏は次のように語っている。

「ニュルを初めて走った時、『とんでもない場所に来てしまった』と同時に、『ここは開発の場として使える』と直感しました。しかし、当時は社内でニュルの重要性は全く理解されていませんでした」。

トヨタ車で初めてニュルで評価を行ったモデルは初代MR2だったが、本格的な開発が行われたのは4代目スープラ(A80系)からだ。

成瀬氏は以前から「技術を伝承し、人材を育成する場としてレースは最高の舞台だ」と語っており、それを実現するため、世界で最も厳しいとされるニュル24時間耐久レースへの参戦を決意した。ドライバーはもちろん、メカニックもトヨタ社員が担当するという、プロではなく社員自らが行う参戦だった。これは、テクニックだけでなく、自ら運転してクルマの状態を感じ取り、自らの手で調整し、より良くしていく過程を学ぶという、成瀬氏の「クルマ全体が理解できる人材を育てる」ための究極の人材育成だった。

とはいえ、これはトヨタの正式なプロジェクトではなく、同好会レベルの活動だった。マシンは中古で購入したアルテッツァ2台で、メカニックもほぼトヨタ社員。レースについては素人同然のチームが挑んだ初めてのニュル24時間は、満身創痍ながらも完走。当時のメンバーは「完走は奇跡」と振り返る。

しかし、この活動は徐々に理解を得て、支持者が増えていった。年を追うごとに規模が拡大され、初挑戦から8年目の2015年には「TOYOTA GAZOO Racing」として、トヨタの正式な部隊へと昇格。さらに、2016年に社内カンパニー制度によって設立されたTGRファクトリーを経て、2017年にはGRカンパニーへと繋がっている。マシンもLFA、86、GRスープラといった発売前のプロトタイプで参戦し、将来の量産モデルへの採用を目指した先行技術も投入されるようになった。

豊田氏は当時をこのように振り返る。

「2007年にトヨタも名乗れず、成瀬さんとプライベーターよりも小さな手づくりのチームで参戦しました。その時、『誰からも応援してもらえない悔しさ』、『何をやってもまともに見てもらえない悔しさ』、『何をやっても斜に構えて物事を捉えられてしまう悔しさ』、『生産中止になったスープラで走る悔しさ』と、そのすべての悔しさが、私のブレない軸になっています。私が『もっといいクルマづくり』としか言わないのは、すべて悔しさなのです」。あの小さな一歩がなければ、今のトヨタは存在しない……。

-

1 サビーネ・シュミッツ・カーブ +

-

2 ホーホアイヒェン~グ

ウィッデルバッハ=へーエー + -

3 フルークプラッツ +

-

4 フックスレーレ +

-

5 カルッセル +

-

6 ブリンフェン +

-

7 プフランツガルテン +

-

8 ディッテンガー=ヘーエー +