323LAP2022.9.9

地上最速の戦闘機

「最速のレーシングマシンはどれ?」そう質問されたら、多くの方が素直に「F1」と答えるだろう。たしかに、最速のラップタイムで周回するのはF1であろう。格式も人気も、世界レベルでは頭抜けている。だが、過日を知る人ならあるいは、もっとも速いのは「グループCカー」だと答えるかもしれない…と木下隆之はいう。あの走りを経験した木下隆之が回想する。

世界最速への歩み

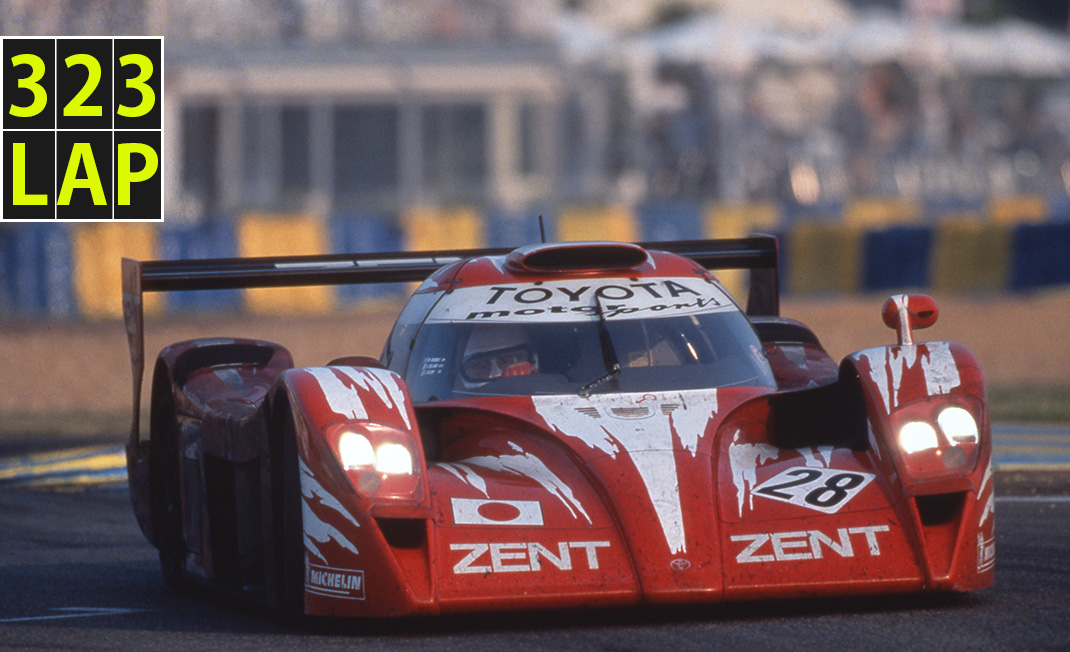

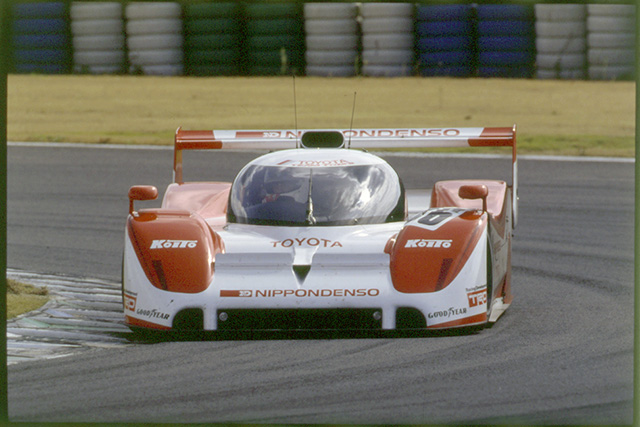

グループCが世界耐久選手権(WEC)としてスタートしたのは1982年。ル・マン24時間を含む世界転戦型の耐久シリーズとして発足した。つまり、現在トヨタが活躍するWECのルーツは、このグループCにある。

特徴的なのは、車両規定であった。基本的にメーカーが自由に開発可能なプロトタイプだったことから、開発競争が激化した。排気量にも制限がなかった。その代わりに、レースで使用できる燃料の量に制限が加えられた。つまり、燃費さえ良ければ、いくらでもパワーを引き出すことが可能になったのだ。

これによってもたらされたのは、レーシングカーの超高速化である。マシンはフォーミュラとは異なり、ルーフのあるカプセル型だった。空気抵抗の温床でもあるタイヤも、カウルで覆われていた。転戦するサーキットは高速型が多かった。

ダウンフォースは、空気抵抗とのトレードオフの関係にある。しかも、ダウンフォースは燃費の悪化も招く。そのため、メーカーの開発陣は、ダウンフォースを犠牲にしてでも最高速度を高めることに邁進した。コーナリング性能よりも最高速度にこだわったのである。

時はエンジンのターボ化が全盛だった。そのために、燃費規制の及ばない予選では「Qブースト」と呼ばれる、予選のみ使用可能なハイブーストで挑んだ。マシンが絞り出すパワーは1300馬力とも1500馬力とも囁かれた。

マシンの最高速度も破滅的な、地上最速の世界に足を踏み込んだ。4ホイールを、外から見えなくなるほど覆うマシンが出現した。エコランモデルのように徹底した空気抵抗の低減によって、たとえばプジョーは400km/hを目標に設定したのである。

メーカー対決が激化した

長い間、グループCの世界を牽引したのは、ポルシェ956、そしてその進化版である962Cだった。1982年にワークスマシンを投入すると、連戦連勝。翌1983年からカスタマーにも提供するようになり、もはや世界耐久選手権はポルシェ一色に埋め尽くされたのだった。

しかしその後、競合が出現する。1988年のル・マン24時間では、ジャガーXJR-9LMが優勝した。1989年にはメルセデスが製作したザウバーC9がル・マン24時間を制した。プジョー905は、1992年と1993年のル・マン24時間で連勝している。当時のチーム監督は、後にフェラーリF1を常勝チームに育てるジャン・トッドである。

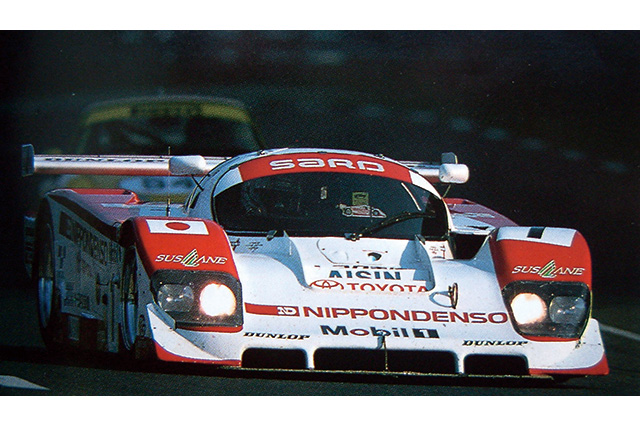

日本勢の躍進も目覚ましかった。まず狼煙を上げたのが日産勢だった。1985年には日産マーチ85GがWECジャパンで優勝。1990年には日産R90CKが、日本車で初めてル・マン24時間でポールポジションを獲得した。

トヨタも善戦した。トヨタ89Cは1989年に鈴鹿戦でポールポジションを獲得。その活躍が、現在のル・マン24時間連勝のルーツになったと言えよう。

歴史に華やかに名を刻んだのは、孤軍奮闘していたマツダだった。1991年には、4ローターのロータリーエンジンを搭載したマツダ787Bが、日本車として初めてル・マン24時間で総合優勝を飾ったのである。

4ローターの鼓膜を刺激するような官能的なサウンドが、はるかフランスのサルトサーキットに響き、君が代が流れたのだ。日本にとって歴史的なマシンである。

走る棺桶

ただし、深刻な事故も多発した。資金力と技術力に長けたメーカー間の熾烈な競争が繰り広げられたことで、最高速度が飛躍的に高まった。ダウンフォースが犠牲になっていたこともあり、最高速度付近でマシンが宙を舞う事故も少なくなかったのである。

1999年にはメルセデスCLRが直線部分で宙返りした。と言っても、ライバルと接触したのでもなければ、単独事故を起こしたのでもない。最高速付近で走行していたその時、路面のわずかなアップダウンを踏み台にして離陸、ボディ下面に入り込んだ空気がマシンを宙に放り投げたのだ。マシンは木の葉のように宙を舞いながら、コースオフエリアの林に向かって飛び込んでいった。幸いにも、ステアリングを握っていたピーター・ダンブレックは無事だったが、誰もが彼の死を予想したことだろう。

世界有数の高速サーキットでもあった旧富士スピードウェイでも、日産R90CPをドライブする長谷見昌弘が、宙を舞った。ストレートエンドで、装着するブリヂストンタイヤがバーストした。横を向いたマシンの下面に空気が入り込み、やはりメルセデス同様に木の葉のように回転したのだ。

ここでも幸いに、ドライバーの体は無事だったが、改めてグループCカーが生死を賭けたマシンであることを思い知らされた。

カウルで囲まれたコクピットは、ドライバーが潜り込むようにしないと収まることができないほど狭い。ルーフはカプセルのように閉じられている。

「走る棺桶」

誰ともなく、グループCカーをそう言い始めた。

ただし、そんな醜聞とは裏腹に、死亡に至る事故は稀である。時には派手なクラッシュに陥ることはあるものの、ドライバーの生命は保たれる。メーカーがドライバーの命を粗末にするはずもない。

速いことこそが正義だった

ただ、その速さは見る者を魅了した。少なからず発生したその事故が物語るように、400km/hに届こうという速度は、翼があれば簡単に離陸できる。むしろ逆に、ウイングでマシンを路面に押し付けているから飛ばないだけであり、メルセデスや日産のように、ひとたび下面に空気が舞い込めば離陸するのである。

だが、それまでの速さは、多くのファンを魅了した。モーターレーシングにおいて「速さ」は欠かせない要件であることを教えてくれたのだ。

そしてそれを操るレーシングドライバーが、社会的に認知される要件でもあった。

この言葉が正しいのか不適切なのかはわからないが、「レーシングドライバー=命知らず」の象徴でもあった。グループCのドライバーになれば、地位と名声と、そして驚くほどの大金を手にすることができたのである。

ある年、日産の契約ドライバーだった僕は、富士スピードウェイでスカイラインGT-R(グループA仕様)のテスト走行をしていた。テストメニューは豊富で、早朝からのテストは午後まで予定されていた。

数ラップ走行してはピットに戻りデータを回収した。不具合があれば修復した。新たな開発パーツを組み込むとまた走行した。そんな開発テストが繰り返されていた。昼休みに、長谷見昌弘さんが僕にこう声をかけてきた。

「キノシタくん、午後1時から予選テストをするから1コーナーで見ていてごらん」

「フルブーストですか?」

「もちろんだよ。Qタイヤも装着する」

前述したように、グループCカーのレースは厳しい燃費規制がある。だが、予選はその規制から解放される。つまり、瞬間的に可能な最大馬力でアタックするのだ。最高出力は1500馬力である。

しかも、たった一周だけに限定して最高のグリップを発生する予選用タイヤ、通称Qタイヤを装着するというのだ。

さらに言うならば、グループCカーには、驚くほどの制動力を発揮するカーボンブレーキが組み込まれていた。

僕は1コーナーのスタンドにひとり座って、長谷見昌弘さんがやってくるのを待った。最終コーナーから、空気の壁を突き破るような明らかにクルマが発生するには不自然な音がした。その音の源は日産R92CPだった。

まさに矢のように突き進んでくる。音が空気を伝う速度を超えて、つまりエンジンサウンドを置き去りにして突進してくるのだ。これまで僕が見たもっとも速い「地上を走るクルマ」だった。

1コーナーが迫っていた。

「もう危ない」

大クラッシュを予想して目を塞ごうとした瞬間にフルブレーキを開始。すでにマシンは、1コーナーまでわずか100mに迫っていた。だがそのマシンは、尋常ではない減速Gで速度を殺し、1コーナーを旋回した。その直後、一瞬にして僕の視界から消えていったのだ。

排気音の余韻に浸りながら、体が震えるのを自覚した。これがグループCカーの世界なのか…。呆然としてしばらくその場に立ちすくんだ。

テスト終了後に、僕は長谷見昌弘さんに歩み寄ってこう言った。

「凄いものを見せていただきました」

「速いだろ、Cカーって」

とても、さっきまで400km/hの世界にいた男とは思えない柔和な表情だった。

そして最後にこう付け加えたのだ。

「あれをやると、億もらえるよ」

グループCカーに乗れば、契約金が億を超えるという。

そこには夢があると思った。

だが、それは「命の代金」でもある。

史上最速マシンのコクピット

実は1992年のある日、僕はグループCカーのテストドライブをする機会を得た。やはりサーキットは富士スピードウェイ。現在のレイアウトとは異なり、最終コーナーは高速セクションだった。最高速度を記録するには都合がいい。

僕は「走る棺桶」と揶揄されるコクピットにもぐりこみ、それでも精一杯にアクセルペダルを踏み込んだ。途方もないパワーが爆発する。後にも先にも、加速そのものに恐怖を感じたのはその時だけである。

高速コーナーである最終コーナーを立ち上がった。アクセルペダルを床まで踏み込んだ。すると、ギアはもう5速だというのに、まるでドラッグマシンを1速でフル加速させたかのような強烈なGが襲ってきたのである。

視界が見る見る閉ざされていく。景色が正面の一点になり、周囲はもはや景色ではなく、セピア色の斜線で流されているだけになった。

グループCカーの世界とは、日常では見ることのないセピア色の空間なのだ。異次元の世界とはこのことなのだろうと思った。

残念なことに、日産は1992年を最後にグループCから撤退。僕にそのシートが回ってくることはなかった。だが、おそらく歴史上最速のあのマシンのステアリングを握り、アクセルペダルを床まで踏み込み、セピア色の世界を垣間見ることができたのは財産である。

キノシタの近況

コロナ禍による混乱があけたので、DEENの鎌倉ライブを観てきました。やっぱり生ライブに限るよね。音楽もレースもね。