刻々と姿形を変えるスノーロード。

2月の北欧でその難しさを改めて知った。

WRCな日々 DAY42 2023.2.24

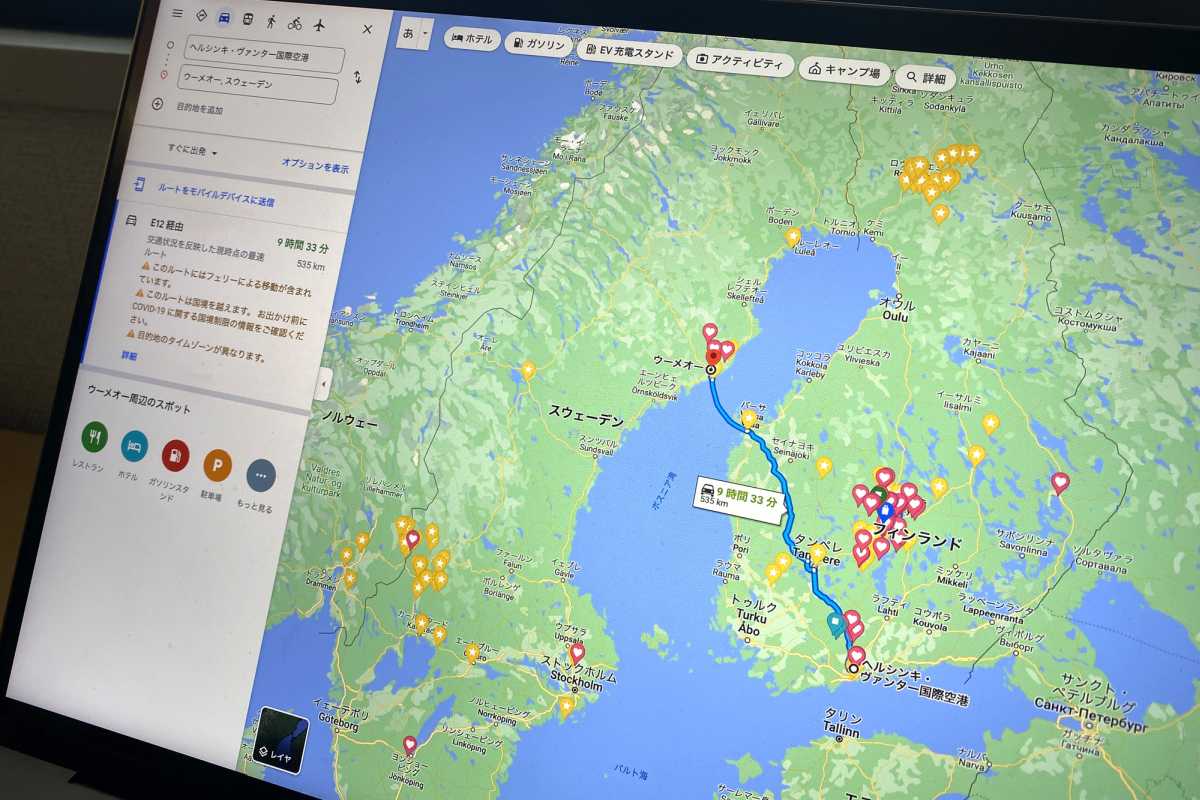

ラリー・スウェーデンを取材するため、フィンランドのヘルシンキ空港でレンタカーをピックアップした。なぜそんなことになったのかというと、ラリーのホストタウンであるスウェーデンのウーメオーで、2ヶ月ほど前からレンタカーが「完売」状態だったからだ。

WRC関係者が随分前からこぞって予約し、決して小さくはないウーメオーの町の全レンタカーが予約で埋まってしまったのだ。ならばスウェーデンの別の大きな都市でクルマを借りればいいのでは?と思うかもしれないが、玄関口であるストックホルムから、北部のウーメオーまでは陸路で600kmもある。一方、ヘルシンキから北西に約400km走るとフィンランド西部の港町ヴァーサに到達し、そこからカーフェリーでボスニア湾を渡れば国境を越えてウーメオーに着く。雪道移動が200kmも短くなるのは、肉体的にも精神的にもかなり助かる。聞けば、昨年もTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (以下TGR WRT)のスタッフは、皆ヴァーサからフェリーでスウェーデンに渡ったという。お勧めのルートということで、僕もそのプランで行くことにしたというわけである。

ヘルシンキのヴァンター空港で借りたレンタカーは、スタッド(スパイク)タイヤが装着されていて、雪道を多く含む400kmを心穏やかに走りきることができた。そして、ヴァーサでは大きなカーフェリーの胎内に無事納まり、そこから4時間の船旅を愉しんだ。船内にはお洒落なレストランやカフェテリアがあり、船も全く揺れないためのんびりと食事をとっていたのだが、やがて「ゴリュゴリュゴリュ」という不気味な音が船内に響いた。何かと思い窓から外を見れば、大きな氷を掻き分けながら船が進んでいるではないか。ボスニア湾は見渡す限り表面が氷に覆われていて、それが船体に擦れて奇妙な音が出ていたのだ。まるで砕氷船に乗ったかのような気分で嬉しくなったが、少し前にブルーレイで見た映画「タイタニック」のワンシーンが脳内に浮かんできたので、慌てて頭の中から追い払った。

船は無事港に着き、そこから20分ほど走るとウーメオーの街中に。ウーメオーはスウェーデン北部最大の都市らしいが、こじんまりとしていて、TGR WRTのファクトリーがある、フィンランドのユバスキュラの街にどことなく似ているような感じがした。実際、どちらも大学都市という共通点があり、なかなか生活しやすそうだ。とはいえ街中をじっくり散策する時間的余裕はなく、すぐにステージの下見に出かけた。昨年、ラリー・スウェーデンはそれまでの中心地だったトルシュビーに別れを告げ、北東に約700km離れたウーメオーにエリアを大きく移した。その最大の理由は慢性的な雪不足で、エルフィン・エバンスが優勝した2020年大会は路面に雪が全くなく、凍った茶色いグラベルの道が舞台になるなど「スノーラリー」とは呼べないような大会だった。

北極線まで400kmと、かなり高緯度に位置するウーメオーはさすがに積雪が豊富で、昨年大会は久々に素晴らしいコンディションのスノーラリーとなり、カッレ・ロバンペラがGR YARIS Rally1 HYBRIDに初優勝をもたらした。残念ながら僕は昨年スウェーデンに行くことができなかったので、ウーメオー周辺のステージは全て「はじめまして」。そこで、全ステージを3日間かけてレンタカーで走ることにした。事前の情報では、ここしばらく暖かい日が続き、降雪もあまりなかったということで、昨年よりも道に雪が少ないと聞いていた。実際、森の木々は多くが緑色で、ラリー期間中は日中気温がプラス3度程度まで上がることもあった。それでも、さすがスウェーデン北部。ステージの路面は全体的にしっかりとした氷に覆われ、スタッドタイヤの金属製スタッドがしっかりと噛む。ラリー用タイヤのまるでハリネズミのようなスタッドに比べれば、数も突き出し量も赤子のように少ないが、それでもスタッドレスタイヤでは絶対に得られないような高いグリップ感が伝わってくる。そうでなければ、凍結路だというのに法定速度の80km/hで走り、丸太を満載した大型トラックとセンターラインのない道ですれ違うことなど、とても怖くてできない。

快調にステージを下見走行していたその時、突然タイヤのグリップ感が失われ、前輪の軌跡がスーッと数センチ外側に膨らみ冷や汗をかいた。よく見ると路面が真っ白になっている。凍結した路面の上に雪が数センチ積もり、それによってスタッドが効かなくなっていたのだ。凍結路ではグラベル路面以上の高いグリップを感じていたのに、積雪路では一気にタイヤが路面に食わなくなる。そこで、他のクルマが走ってできていたごく浅い轍をトレースしてみたところ、グリップが復活した。「出走順トップで雪道を走るのは不利だ。後から走るライバルたちのために『雪かき役』をすることになるからね」という、若きスノーマイスター、ロバンペラの言葉の意味を少し理解できたような気がした。グラベルラリーと同じように、スノーラリーでもやはり一番手走者は不利になる。そして実際、今回のラリー・スウェーデンでのロバンペラは一番手走者のハンデをイヤというほど負って走り、本格的なステージが始まった金曜日にトップから約31秒と大きく遅れ、勝機を失ってしまった。

金曜日に遅れをとったのはロバンペラだけではなかった。出走順2番手のティエリー・ヌービル(ヒョンデ)は36.8秒遅れ、出走順3番手のエルフィン・エバンスは26.5秒遅れと、やはり出走順が早いドライバーたちは、初日にそのハンデをモロに食らってしまった。金曜日に首位に立ったクレイグ・ブリーン(ヒョンデ)は8番手、総合2位だったオィット・タナックは4番手、総合3位だったエサペッカ・ラッピ(ヒョンデ)は6番手と、上位3選手はいずれも出走順が遅めだった。そのことからも、いかに出走順がタイムに大きく影響したかわかる。

ただし、ロバンペラによれば、出走順がより大きく影響したのは、路面の雪かき役を担った午前中の走行ではなく、同じステージを2回目に走る「再走ステージ」だったという。スウェーデン北部としては比較的暖かい日が続き、路面の氷の層が薄くなっている状態で多くのラリーカーが走ったため、1日に数本あった再走ステージの多くは深い轍が刻まれていた。それが、同じような車幅のRally1ハイブリッドによるものならば、まだいい。しかしRally1ハイブリッドの後に多くの小さなクルマが走り、さらには格段に車幅が狭いヒストリックカーが走行したことで、全部のクルマが走り終えた路面には一貫性のないワケのわからぬ轍が多数刻まれた。そのデコボコで、スタッドで引っ掻かれてかき氷のような雪が多く散らばる雪道を、ロバンペラは再走ステージで「道ならし」しながら走ることになり、1回目の走行時以上に多くのタイムを失ってしまったのだ。凍結路面がもっと固く締まり、轍が少ない状態で再走ステージを走ることができていたら、ロバンペラは総合4位ではなく、表彰台に立っていたかもしれない。

多くのドライバーが「再走ステージの路面は、荒れていて酷かった」とラリー中にぼやいていたので、ラリーが終わった翌日に改めて何本かのステージを走ってみることにした。数日前に下見で走ったステージを再走したのだが、あまりの変貌ぶりにたまげた。あれほどフラットで走りやすかった美しいスノーロードが、深い轍だらけのボコボコの泥道のように変わっていたからだ。片方のタイヤを轍に入れて走ると、もう片方のタイヤはカマボコ状になった凍結路面の上を通ることになり、左右でグリップが全く違う。法定速度で真っすぐ走っていても激しく左右にハンドルをとられ、常に軽く修正舵を当てなければスピンしてしまいそうになる。そして、コーナー手前のブレーキングでは変な動きがさらに強まり、コーナリング中は前輪と後輪がバラバラに動くような感じがした。これまで、グラベルのラリーで深い轍が刻まれた道を何度も走ったことがあったが、それとはまた違う非常にトリッキーな感覚で、緊張感が半端なかった。高くない速度でたった3本のステージを走っただけなのに精神的にすっかり疲弊してしまい、その晩は夕食を食べる気力もなく早々に寝てしまった。

改めて、今回のラリー・スウェーデンの戦いを振り返ると、TGR WRTはワークスの3台とも表彰台に上れなかった。2017年にWRCに復帰してから、TGR WRTは4回もスウェーデンで優勝しており、ホームイベントのフィンランドと並び「得意」なラリーだったはずだ。しかし、今回は出走順が不利だったのは事実ながら、優勝争いだけでなく、表彰台争いを勝ち抜く勢いも感じられなかった。僕は午前、午後と一日に2本のステージを撮影したのだが、ロバンペラもエバンスも、走りにまったく迫力が感じられなかった。何というか、クルマの姿勢をできるだけ変えないように、慎重に走っているように見えたのだ。対して、表彰台を獲得したタナック、ブリーン、ヌービルは見た目に勢いがあり、ドリフトアングルを深く保ち、アクセルを踏み抜いてコーナーを駆け抜けていた。

そこで、TGR WRTのエンジニアに取材をしたところ、やはりドライバーたちはクルマのハンドリングにかなり悩んでいたようだ。具体的にはアンダーステア、つまりクルマが曲がりにくい状態が続いていたようで、特に再走ステージで苦しんでいたという。ドライバーのコメントも統合すると、深い轍では掘れて氷の下から出てきたグラベルでスタッドによるグリップ力が向上し、その結果フロントタイヤのサイドウォールが横方向にたわみ、曲がるために必要な力が逃げてしまっていたようだ。再走ステージで彼らが苦戦したのは、それが大きな理由だったと推測できる。

チームのエンジニアは、クルマのセッティングが今回のスウェーデンの路面にマッチしていなかったと認めるが、なぜそうなってしまったのだろうか?ロバンペラは、フィンランドで行なった事前テストの路面コンディションが、スウェーデンよりも良かったことも大きな理由のひとつだと分析する。チームの地元であるフィンランドのテストコースは路面の氷が分厚く、深く掘れて下からグラベルが顔を出すようなことがなかったため、違う方向にセッティングを進めてしまったようだ。同じ雪道、凍結路でも、路面コンディションが異なるとキャラクターがそれほど大きく変わってしまうのだ。自然を相手にするラリーという競技は、本当に奥が深く、難しいと改めて思った。

ここまで、今回が「ワークスノミネート初陣」だった勝田貴元の戦いには全く触れていなかったが、TGR WRTの中で途中まで一番いい走りをしていたのは、勝田だと思う。勝田自身は、ロバンペラやエバンスと同じようにやはりアンダーステアを感じていたようだが、彼らふたりよりはクルマの仕上がりに満足していたようだし、それが走りにも表れていた。初めて、いわば一軍のワークスドライバー役を担うという、非常に大きなプレッシャーがかかる状況で、勝田はシェイクダウンの1回目の走行から2番手タイムを刻むなど最初から攻めの姿勢だった。そして、金曜日のステージは朝一番のSS2で4番手、SS3で3番手、そしてSS4でついにベストタイムを記録。SS4は金曜日最長となる25km超のステージで、ここでのベストタイムは素晴らしいとしか言いようがない。金曜日午前中の勝田の戦いは、優勝争いができるレベルだったと言っても過言ではない。

ところが、勝田は午後の再走ステージ1本目、SS5でクラッシュしてしまった。何とかそのステージは走りきり、続くSS6もスタートはしたが、クラッシュの影響で冷却水が抜けてしまい、オーバーヒートによるダメージを防ぐためにステージの途中でクルマを止めデイリタイアを選ぶことになった。そして、翌日の土曜日には修理されたクルマで再出走し、最終日の日曜日は最終のパワーステージにターゲットを絞っていたが、前々日のクラッシュによる影響によるものか、エンジンに問題が発生。パワーステージを前にリタイアで戦列を去った。結果的にはロバンペラ、エバンスのふたりがポイントを獲得したことで、仮に勝田が完走しても総合順位によるマニュファクチャラーズポイント獲得資格はなかった。ただし、もしロバンペラとエバンスのどちらかがリタイアか大きく順位を落としていたとしたら、サードドライバーである勝田は「マニュファクチャラーズポイント獲得要員」としての仕事を、完遂できていなかったことになる。

「自分のミスで結果的にリタイアとなってしまい、チームに本当に申し訳なく思います」と勝田。しかし「金曜日午前中のペースが少し速すぎたのでは?」という僕の質問に対しては「いえ、そうではなかったと考えています」と首を横に振った。「あのステージでミスをしたのは、路面の轍によってブレーキングで速度を落としきれなかったことが原因ですが、これまでのように少しでも安全方向に振って走ると、ワークスレベルの戦いでは簡単に大きな差をつけられてしまいます。だから、本当は金曜日午前中のペースで最初から最後まで走りきらなければならないのですが、あのミスに関しては、路面の状態と速度をもっとしっかり見極める必要があったと思います」

ワークスチームの一員として戦うためには、これまで以上に速いペースを保って戦わなければならない。そのためどうしてもミスを犯すリスクは増えるが、そのバランスポイントを引き上げることこそ、今後の勝田のミッションである。チームのトップマネージメントのひとりは「再出走した後も貴元は十分速かった。だから、あの金曜日の1回のミスさえなければ、我々のチームの最上位はカッレではなく、貴元だったはずだ。残念ながら結果は残すことができなかったが、勝田の今回のスピードはキャリアベストだった」と、勝田のスウェーデンでの戦いを高く評価する。

勝田の次なるワークスノミネートイベントは、現時点でまだ発表されていない。しかし、それがどのラリーであろうと勝田はワークス登録ドライバーとしてチームの期待に応え、確実に結果を残さなければならない。非常に困難なタスクではあるが、課せられた仕事をしっかりとやり抜いた時、勝田は今とは違う次元の「ワークスドライバー」になっているに違いない。

古賀敬介の近況

雪道&フェリーの長旅を終え、フィンランドのヴァンター空港まで戻ってきたら何だかホッとして、故郷に帰ってきたような気分になりました。ムーミン・カフェでコーヒーを飲みながら、今回どれだけの距離をクルマで走ったのか計算したら約2,000km。そのほとんどが雪道だったわけで、さすがにくたびれました。